现象世界丨大国的二律背反:AI行动计划与转变中的美国国家安全逻辑

出口管制政策的突变暗示着美国政府对华竞争理论的转变。

【编者按】「现象世界」(Phenomenal World)是一份专注于政治经济学和全球转型的国际出版物。2025年1月,「现象世界」正式启动它的中文专栏,与「图说政经Chartbook」的中文平台合作发布。这是「图说政经 X 现象世界」合作专栏的第(十四)篇。

技术是推动繁荣的工具,而无往不在地缘政治博弈的裹挟之中。中美两国围绕人工智能展开的政策竞争,不仅是一场技术创新的竞赛,更揭示出大国治理的结构性悖论。

本文英文版于2025年10月16日发表于政经网站“现象世界”(Phenomenal World)。

作者:布莱恩·J·陈(Brian J. Chen)

译者:林达

责任编辑:高铂宁

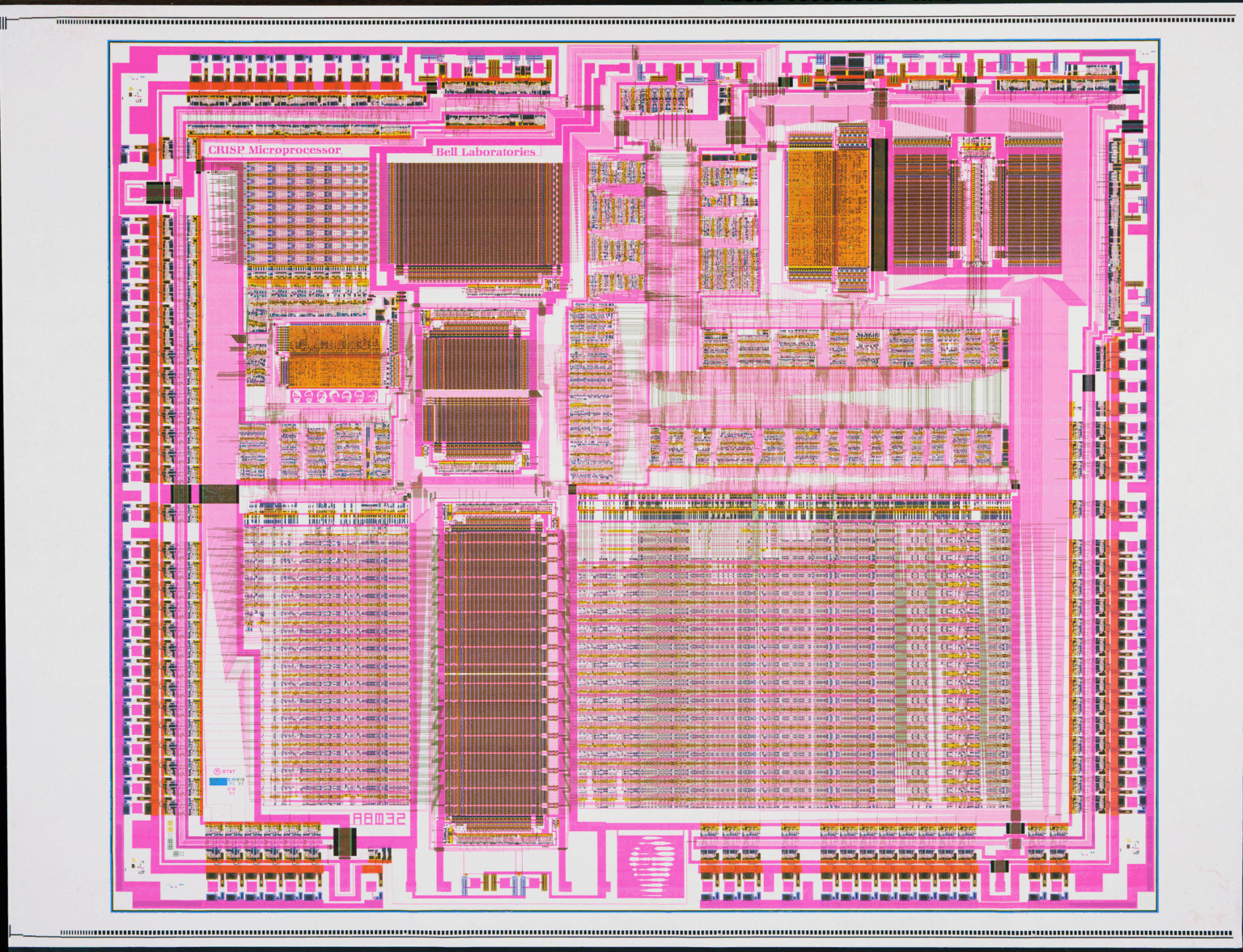

AT&T贝尔实验室,穆雷·希尔,“NJ微处理器 (CRISP) 细节图”,1986 年

七月下旬,特朗普政府发布了《美国AI行动计划》(America’s AI Action Plan),这是一项旨在加速国内AI基础设施建设、实现技术霸权的行政战略。与其它雄心勃勃的美国政策类似,该计划的重心也明显放在强化国家安全以对抗中国这一点上。计划书的封面标题虽有些平淡但依旧醒目:“赢下比赛(Winning the Race)。”

即便如此,华盛顿的国家安全专家们对特朗普的技术政策仍未完全满意。近来,他们的愤怒指向了政府有关恢复向中国出售某些英伟达芯片的决定。这些“问题芯片”——即 H20 图形处理器——原本是设计来应对拜登时期的出口限制的;特朗普政府的商务部撤掉了这些限制,但后来还是决定禁售H20。这些芯片与同类产品相比不算先进,但其在AI推理阶段的技术优势使其极具价值。鉴于此,芯片销往海外竞争国——尤其是中国——一事成了美国近期地缘政治战略的核心关切。英伟达首席执行官黄仁勋亲自下场游说,主张中国依赖美国设计的芯片较其完全得不到这些芯片更加符合美国的利益,才说服总统取消了禁令。

对那些在过去五年甚至更长时间里一直参与复杂的供应链博弈(supply-chain wargaming)的人而言,美国半导体管控的转向令他们极度反感。在致商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)的一封信中,安全专家与曾在第一届特朗普政府任职的前官员抨击此举是“一项危及美国在AI领域的经济与军事优势的战略失误”。与此同时,对华鹰派人士则解释称,这种显而易见的求和举动必有在贸易谈判前寻求北京方面让步的企图。

出口管制政策的突变暗示着政府对华竞争理论的转变。2025年3月,在政府就即将出台的AI战略征求公众意见时,没有一家大型科技公司敢于提议让中国得到先进的美国AI硬件。政治上的共识是,与向竞争对手出售关键技术相比,国家安全具有无可动摇的优先地位。如今,这种共识所依赖的基本盘正在瓦解。

推动这一转变的,是近期的两大发展趋势。首先,美国科技界精英的盈利能力已抵达硬件管制所允许的极限,他们正将目光投向美国境外。而就中国国内而言,拜登时代的图形处理器(如无特殊情况下文一律简称GPU)限制对创新的促进至少不亚于其遏制作用。

如果说美国以前还只是想维护其在深度学习GPU方面的比较优势,那么现在它已在利用这一优势来推进更宏大的帝国野心。特朗普政府调整方向、将向全球输出“美国AI技术栈”(American AI technology stack)——即芯片、数据存储和基础模型——列为优先事务。为应对尖端科技领域的国家间对抗,美国正在重现约翰·A·霍布森(John A. Hobson)20世纪初所著的旧帝国征服史中的场面:某种以“工业与金融巨头”为枢纽的“政治性政策与实践”,旨在缓解“来自外部投资领域的资本压力”。

构建对华共识

不久之前,中华人民共和国还被视为对美国福祉有利的战略资产而非生存威胁。自尼克松以来,美国政府的官方政策是借助外交与贸易手段将中国纳入战后国际秩序,其预设是中国国内会随之实现自由化。基于此,商品与服务的双边流动值得追求。2000年5月,时任美国总统候选人乔治·W·布什在竞选中把这个问题上升到道德层面:“中国最自由的地方恰是与世界经济联系最紧密的地方。”这种对华观念一直延续到巴拉克·奥巴马总统任内,尽管彼时敌意已有所抬头。奥巴马政府于2016年谈判达成的跨太平洋伙伴关系协定(下文简称TPP)是这一方针的极致表现:旨在正式与摆出挑战姿态的中国确立贸易规则,将该区域纳入美国主导的商业体系。“我们不能让像中国这样的国家制定全球经济的规则,”奥巴马在最终的谈判中表示。“我们应该制定这些规则,在维持高标准的劳动保障与环保要求的同时,为美国产品开拓新市场。”

TPP实质上已于2017年1月宣告终结,当时的第一届特朗普政府在TPP生效前就退出了该协定。中国则积极采取行动,力求自给自足,以对抗美国企业在供应链上游的地位,并确保关键矿产资源在国内生产。针对业已变化的环境,特朗普提出了一套新的美国安全理论:逐步结束反恐战争,优先针对中国。美国政府2017年度的《国家安全战略》(National Security Strategy)首次明确指出,中国的经济崛起不仅是一个令人担忧的问题,更是一种迫在眉睫的军事威胁。在此背景下,特朗普开始对中国加征关税,以应对其所认为的贸易失衡和版权侵权行为。对先进技术的担忧成为了焦点。《2019财年国防授权法案》(The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019)禁止美国机构采购华为和中兴的设备。随后,美国联邦通信委员会(FCC)又怀疑这两家公司与中国军方有关联,遂将它们正式列为国家安全威胁。

拜登上台后进一步强化了始于上一任的抗中姿态。新冠疫情引发的生产与运输中断令拜登政府将关注点从特定的中国企业转向了中国在全球供应链中的地位。“韧性”与“脱钩”成为关键词。2022年8月,两党一致通过了旨在降低国内半导体制造风险的《芯片与科学法案》(The CHIPS and Science Act),这明示着优先顺位的转变:面对全球经济的动荡,美国需确保其经济与科技进步能够行稳致远。几个月后,美国宣布实行出口管制,为中国获取美国设计的先进半导体设限,以遏制中国在AI领域的发展。在其他一些地方,拜登还将中国的技术转让形容为“阻碍竞争”和“不公平”的。

正如安德鲁·埃尔罗德(Andrew Elrod)所描述的,面对自己在国内社会政策立法上的溃败,拜登找到了“国家安全+公共支出”这一强力组合。地缘政治对抗乃是耗资巨大的产业政策的压舱石,将国家安全根基与新财政规划整编为一,形成“国安合题”(national security synthesis)。尽管拜登在竞选中宣称要在特朗普之后“回归常态”,但他的政府却延续并完成了上一届政府开始的经济民族主义转向,瓦解了经济利益与国家安全之间的界限。

美国安全重心的转移令包括欧盟在内的其它世界大国也有了群起效法的口实。早在欧洲大陆2025年财政改革批准增加国防借款之前,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)就一直在鼓吹“经济去风险化”,以应对“中国军界与商界显而易见的融合”局面。德拉吉(Draghi,欧洲央行前行长)在一份著名的有关欧洲竞争力的报告中强调,供应链依赖与“创新鸿沟”构成经济增长的关键挑战;欧洲必须解决这些问题才有望经受住“地缘政治不稳定”的考验。

出人意料的是,特朗普在第二任期内对安全的态度有所变化。在对华问题上,美国政府似乎正在重新思考大国竞争的效益何在。尽管断断续续,但美国最近开始阐明一种存在于美国国防的边缘而非核心地位的独特经济利益。

这一新图景在CNBC采访卢特尼克时得到了最清楚的阐述。这位商务部长解释称,美国放松出口管制乃是为了“向中国出售足够多的产品,以让他们的开发者依存于美国的技术栈”。特朗普政府在其首份国家安全战略报告中提出,中国的崛起“源于其能够参与美国的创新经济”。但这种依赖是双向的。美国的创新同样对来自中国的资源有依赖,如物质与智识资源等。更重要的是,让中国人依存于美国的技术栈一说,似乎遮蔽了特朗普政府新AI战略的其余部分:此战略旨在“防止我们的对手利用我们的创新来实现其自己的目的”。

硅谷霸权

是什么推动了这一转变?美国国内经济出现了一系列压力,这反映出白宫内部国安专家与硅谷商界精英之间的分歧。虽然双方对先进技术在地缘政治竞争中的作用持有基本一致的看法,但在某些政策细节上却有分歧。矛盾恰好就在于此:尽管政府可能会诉诸人们耳熟能详的国家安全修辞——如“赢得竞赛”——来刻画其技术雄心,但其最具实质影响的行动反映出的却是与中国接触而非排斥的愿望。

科技巨头阵营由特朗普政府分管AI与加密货币领域的大卫·萨克斯(David Sacks)牵头。与卢特尼克类似,他们明白出口管制在很大程度上无效、几乎与鸡肋无异。到了9月,亦即在政府推出新AI计划仅仅几周后,商界领袖们就已经对新路线有了充分的预案。在华盛顿举行的一次AI峰会上,AMD首席执行官苏姿丰先是象征性地承认最先进的芯片“应受出口管制”,但随后就进一步阐明观点,称美国各科技公司不能错过“把基于美国技术的AI堆栈推向世界的机遇”。

这一裂隙凸显出国家安全与大型科技公司之间尚未解决的分歧,尽管它们的团结在其余方面都颇为紧密。现代信息技术本是美国国安部门在世纪中叶的防务开支与创新规划的产物。但商业AI的迅速崛起加剧了内部的“亦敌亦友”关系,其特点是:一面在军工联合体中部署自动化AI系统,一面又扰乱了武器制造商原本树大根深的权力。近年来,硅谷积极进军国防科技领域,追逐五角大楼合同带来的丰厚利润。如特朗普的主要金主雅各布·赫尔伯格(Jacob Helberg,现为国务院高官)在2023年创立的科技-国防界联合会“山与谷论坛” (Hill & Valley Forum)在华盛顿就发挥着重要的影响力。

然而,就像任何其它利益集团的结合一样,科技与国安的合作能否成功影响总统,取决于二者能否在国防与商业利润之间找到协调点以及化解摩擦。在华盛顿国安界已成为最具影响力人物之一的谷歌前首席执行官兼董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)2022年曾强调过这个问题:“与中国保持一定程度的技术隔离固然有其必要……但我们不该走太远以至于在此过程中损害到美国的利益。”毕竟,“美国企业仍受益于中国的科技企业。”找准平衡才是难点所在。施密特思索道:“局部隔离到底有多‘局部’?”“要切断中美技术联系的15%还是85%?”美国芯片管制的意外转向表明,所谓“削减基线”(cut line)——拜登政府商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)最喜欢的说法——从来就没有一个定数。

不论美国科技界——特别是其制造业基本盘——如何大力推销国防科技并为中美冲突的可能性欢呼雀跃,他们与国安领域的同行们仍有不同之处。尽管两大阵营都追求极致的安全,但其物质利益却有显著分歧。对华鹰派坚信美国民主与中共的威权主义之间将有一场大战。科技的右派则主要是商界领袖。以国家安全为由限制中国获取美国芯片,以往一般被认为符合美国的商业利益,但这种认识如今受到了质疑。AI领域的利润中心正试图摆脱出口管制以及开拓新的蓝海。

刺激创新

硅谷的影响力可部分地归结为现实原因。芯片出口管制未能遏制中国创新。2025年1月发布的DeepSeek-R1大语言模型在性能上与OpenAI的ChatGPT-4相差不大,但效率却远超后者。这表明中国企业即使在缺乏美国芯片的情况下也能展开创新。事后,英伟达市值蒸发近6000亿美元(该司股价现已有较大反弹)。接下来中美开始互相呛声。美国众议院中国共产党特别委员会(The US House Select Committee on the Chinese Communist Party)得出结论,称DeepSeek根本不是完全的自主创新,而是规避美方限制、透过新加坡中介机构购买英伟达芯片的结果。

出口管制的两难困境在于:如果芯片禁令有效,那DeepSeek就证明了深度学习的创新不依赖于美国的AI硬件;如果芯片禁令无效,那美国的GPU已经通过非法渠道落入了DeepSeek之手。对此事刨根问底,远不如直面以下结论来得重要:美国商务部的供应链策略没能阻止中国的技术革命。

坚信只要美国在价值链中超过中国就能取得成功的主张愈发站不住脚。就算不谈出口管制上的执法疏漏——如估值达10亿美元的中国非法GPU黑市之类——中国国内半导体行业的主要参与者也在积极加大高科技AI芯片的研发及制造力度。事实上,美国外交官以外的投资者对中国的创新多持欢迎态度。受惠于深度学习模型突破与AI基础设施投资所带来的热潮,中国科技股2025年迄今为止的表现已超过美国同行。

更重要的是,中国已为打赢供应链消耗战做好充分准备。在全球范围内,围绕关键矿产(中国在稀土领域占据着令人羡慕的地位)的竞争正在取代对半导体设计源头的关注。中国对外国获取稀土元素施加限制,阻碍了美国实现其技术及国防目标的能力。特朗普政府也意识到了这一点,目前正设法推进本国稀土的开采。内政部已取消对公共土地的保护措施,国防部则通过持有大量稀土矿所有权并签订为期十年的包销协议来为加州芒廷帕斯矿场的开采提速。

但即便在最理想的情况下,增加国内产量也需要时间。短期而言,特朗普政府仍试图迫使北京订下城下之盟。甚至国务院也试图施压,如宣布计划取消中国在美学生的签证等。但官员们很快就放弃了打学生签证的主意,因为这无法左右谈判进程。与此同时,特朗普借提高关税来打压中国的努力也因股市动荡这一预期而受限。因此类杠杆工具的效力不佳,现实就是中国在矿产领域的主导地位让美国处于被动。

寄生虫

若把新目标定为出口美国AI硬件与服务,那卢特尼克在媒体上的露面可谓是弄巧成拙。他在CNBC采访中的措辞失当——要让中国“成瘾”(addicted)——激怒了中国官方,后者迅速指示开发商不得购买H20芯片,并鼓励使用国产半导体及老款硬件。几周后,中国互联网监管机构正式禁止购入一切英伟达芯片。在中国,西方强加的“成瘾”问题极度敏感。“百年国耻”的记忆——清朝官员在维多利亚时代的炮舰威胁下解除了鸦片进口禁令,带来了那段受人宰割的岁月——至今仍挥之不去。

卢特尼克或许可以收回发言,但中国享有世界一流科技产业的特权。如今,受辱的命运落到了其它没有此等福分的国家头上。特朗普AI行动计划的掠夺性元素就在于此。此计划还设想由美国来领导“一个持久的全球联盟”,向“所有愿意加入美国AI联盟的国家”出口AI硬件与服务。中国对此的回应则是启动自己版本的多边治理倡议“世界人工智能合作组织”(World AI Cooperation Organization),旨在以全球南方为重点“深化创新合作,释放AI红利”。

就中国而言,这些新发展可能并不超出政治作秀范围,所谓新计划只是其长期推行的“一带一路”倡议的变种之一。多年来,中国政府一直在促成外交协议,在智利与秘鲁等市场建立数据中心,并在巴西、阿根廷、哥伦比亚和其余一些拉美国家安装的华为电信和5G基础设施。与此同时,美国利用AI基础设施优势的新计划令人想起拜登的“AI扩散规则”(AI Diffusion Rule)的某种简化版:一套短命的、以同样方式宣示美国势力范围的分级出口管制措施。

随之而来的则是各种互竞的外国发展框架(foreign development frameworks)纷纷利用AI来获取政治优势。某个国家选择美国还是中国的AI基础设施并不重要;在许多情况下,导入这些技术带来的益处不太可能落地。在AI的鼎盛时期,外国技术曾为发展中国家积累专业知识、创办本土企业及提升价值链地位带来过机遇。毕竟这正符合中国的成功故事。如今,AI所提供的并不是深度学习领域的技术转让,而是AI平台的租用权。无论是开源AI(可用的源代码、训练数据及整体架构均为公开)还是“开放权重模型”(open-weight models,关键训练参数保持透明)都难以撼动这一态势。

正如玛丽特耶·沙克(Marietje Schaake)所警告的那样,AI的独特问题在于,它虽然不透明但却“深深植根于关键环节”,如基础设施与国防。其替换成本高昂,原因在于“其发展之迅猛令其它供应商难以保持竞争力,强化了瓶颈效应”。这就产生了“强大的锁定效应”。仰赖外国投资又不愿在技术竞赛中掉队的发展中国家最终很可能陷入从属地位。塞德里克·杜兰德(Cédric Durand)曾描述过大型科技公司与关键基础设施的融合所带来的“依赖惯性”(dynamic of dependence),它让“垄断者可收取高昂租金并产生源源不断的可货币化数据”。

各国对此类权力不均都心知肚明。近年来,许多国家试图通过摆脱对外国技术基础设施的关键依赖来维护“数字主权”。就连欧洲人——如历史健忘症患者一般——也警告称非洲大陆正沦为“数字殖民地”。但事实证明,这种依赖关系具有极强的韧性。譬如,巴西近期推动AI应用的努力在促进国内就业与提高生产率方面总体上未达预期。肯尼亚近期致力于打造“硅谷草原”(Silicon Savannah),但“令人担忧的依赖关系为卓越的创新蒙上了一层阴霾”。

尽管面临这些挑战——也许恰是因为这些挑战——巨额资本支出仍流向了AI基础设施。科技公司与超大规模企业正在利用低借贷成本与高估值等有利条件。2025年,单单Alphabet、亚马逊、Meta和微软这4家美国公司的累计支出就达到了3200亿美元。截止目前,他们尚无需担心产能过剩。在7月的投资者财报电话会议上,微软首席财务官指出,公司AI服务的需求依然看涨,有望带来大笔盈利。

然而,大多数AI用户都只用免费版,企业也不愿意为企业许可付费。根据美国人口普查局(US Census Bureau)最近的一项调查,大型企业采用AI的比率正在下降,只有不到十分之一的公司正运用该技术来生产商品或提供服务。乐观的背后其实隐藏着对整个行业的持久疑虑。Meta在2024年提交的年报中称,“无法保证使用AI会增强我们的产品、服务或有利于我们的业务,包括我们的效率或盈利能力。”

与此同时,中国2025年在AI方面的支出预计仅有980亿美元,国家主席习近平试图给投资降温。由于国内电动汽车行业“内卷化”的前车之鉴,中国官员担心AI产品会很快变得供过于求,从而引发价格战。中国有不少新建的数据中心目前都处于利用率不足的状态,运营商要么以几乎无法盈利的价格出租算力,要么让昂贵的GPU服务器闲置。在此方面,海外垄断市场显然为新生需求提供了一条出路。

如今,全球技术竞争的核心并不在于追求更优越的技术基准。中国优先考虑的是低成本AI应用,强调看得见、摸得着的实用性。美国正在放松对高端GPU的管制,这表明先进的性能只有在能够促进美国技术栈传播时才有意义。如果AI竞争确实存在,其主要关切也是构建互竞的资本积累架构。为“赢得竞赛”,美国与中国的科技及金融精英正在煽动并利用全球唯恐在AI零和时代“掉队”的焦虑。

先进技术的转向

10月初,中国商务部宣布对稀土和关键矿产实施全面的出口管制。特朗普允许向中国企业出售某一部分GPU的决定暗示了管制的松动,但北京方面并不买账。这一意料之外的举动破坏了美国的战略,甚至可能招来报复并损害中国的商业利益。不过,中美之间虽有对抗,但两国间某种程度的合作对技术供应链的常规运转而言至关重要。黄仁勋因表示对华鹰派“不爱国”而受到了严厉的谴责,但从美国大企业的角度来看,他陈述的不过是一个显见的事实。

特朗普政府在AI方面的行动很可能带来灾难性的后果。其废除环保措施以及无节制地加速部署AI的做法,势必会让占主导地位的企业进一步得利,且会把美国摆到一个对全球南方采取惯常性掠夺姿态的位置上。此战略将赌注尽数押在了一项长期功效尚不确定的技术上,而巨额的投机性投资也牺牲了气候的可持续性。

作为一项通用技术,AI不太可能成为众多国家梦寐以求的推动进步的“魔杖”。尽管生成式AI已取得诸多令人瞩目的成就,但其对经济生产力的影响充其量也是微不足道且分布不均的;在最坏的情况下,AI只会弱化工作技能以及降低工作条件。业界对实现AI“超级智能”的渴望很可能只是空谈。就目前情况来看,数字技术的政治经济学并未带来好消息:自然垄断、工人的从属地位和自然资源的枯竭等特征在AI领域广泛存在,故而永远无法可靠地实现其鼓吹者所承诺的共享经济繁荣。以此观之,占主导地位的AI公司在市场上充当的乃是食利者角色,一面攫取私人价值,一面劣化公众创新。

然而,从根本原则上讲,有望带来经济与社会效益的技术应在世界范围内流通,这本不应存在争议。问题不在于先进技术的跨境流动,而在于根深蒂固的政治因素,它将研究、投资和利益共享的协调局限在了各民族国家的疆域之内。头脑清醒者都明白,另立新制也无济于事。

与许多产业政策的特征类似,出口管制的政治关系到究竟哪一方的优先事项才代表“国家利益”。当大企业与国防之间出现分歧时,谁能率先掌控国家大权?至少,芯片管制的起起落落暗示了一件多年前还不太方便说出口的事:由于新创企业与战略排斥(strategic exclusion)的策略有冲突,曾经铁板一块的国家安全如今也已变得相当可塑了。