现象世界|拜登经济学的前世今生【上篇】

从“重建更好”到国家安全综合体,拜登政府的“现代供给侧经济学”如何转型

【编者按】「现象世界」(Phenomenal World)是一份专注于政治经济学和全球转型的国际出版物。2025年1月,「现象世界」正式启动它的中文专栏,与「图说政经Chartbook」的中文平台合作发布。这是「图说政经X 现象世界」合作专栏的第(一)篇。

2025年1月20日,特朗普即将迎来他的第二届总统任期。去年秋天的那场大选中,特朗普以大幅优势打败了哈里斯。在反思民主党败选原因的时候,经济原因被多次提及。有观点认为,民主党治下的四年期间,通货膨胀加剧,人民生活成本上涨,工人阶级选民大量流失,这是民主党失利的关键因素之一。如果将目光往回拉一点:在2020-2024年期间,拜登政府的经济政策做对了什么、又做错了什么?这就需要系统地复盘“拜登经济学”。拜登政府以“现代供给侧经济学”为名义通过了多项立法,如《通胀削减法案》、《基础设施投资与就业法案》和《芯片与科学法案》等。随着时间推移,拜登的财政野心在政治和企业压力下出现转变,最终将国家安全和科技置于变革性社会改革之上,其结果是二元经济因财政政策偏向高科技行业而得到强化,而更公平的经济结构的承诺却未得到兑现。

本文英文版于2024年9月26日发表于政经网站“现象世界”(Phenomenal World)。

作者:安德鲁·山中·埃尔罗德(Andrew Yamakawa Elrod)

译者:林达

责任编辑:高铂宁

在“通胀削减法案(Inflation Reduction Act)”这一提法问世6个月前,拜登政府就首次打出了“现代供给侧经济学(modern supply-side economics)”的旗号。

2022年1月,财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在世界经济论坛上致辞时解释称,拜登政府的“现代供给侧经济学”与其里根时代版本的区别是,它计划透过政府支出以及对资本增税来提高劳动力参与率与生产率——创造某种“供给侧的扩张……更平等地分配不断提高的国民收入”。“拜登计划的三大维度”将解决“长期的结构性问题,尤其是不平等”:改革老人与儿童保育等关键社会服务行业、增加对教育的公共支出以及征收企业税。

耶伦声称,接下来静候“国会仍在审议的‘重建美好未来(the Build Back Better)’法案”通过即可。

6个月后,国会的现实情势令“现代供给侧经济学”完全蜕变成了另一番样貌。

2022年9月,耶伦在底特律讲话时概述了定义政府“现代供给侧”路线的三大不同支柱。“面对全球性震荡的韧性”取代了“以带薪休假要求、儿童保育价格上限、公立学前班和养老院改革来提高劳动力参与率”。以前的“通过资助社区大学来提高劳动生产率”变成了旨在“扩大生产能力”的企业补贴。“提高企业税”变成了“经济公平”。耶伦解释称,“现代供给侧经济学”的含义是“降低诸如中国这样的国家带来的经济与国家安全风险”。

这一转变是如何发生的?

2021年初,推动公共部门解决不平等、工资停滞与政治合法性问题的努力撞上了掌控美国财政政策的政企关系网。2022年底,此纠葛又演变为了企业税收抵免、定向的技术补助和拖延已久的基础设施现代化的混合体。其衍生项目——以《基础设施投资和就业法案(Infrastructure Investment and Jobs Act)》《芯片和科学法案(CHIPS and Science Act)》和《通胀削减法案》这三者为立法上的根据——在程序障碍、国会微弱优势、美国预算政治的意识形态限制以及新冷战共识下国防开支复苏的背景下获得通过。

这一切背后的推手,则是企业权力对联邦政府内部的深刻影响——它最终决定了美国政治体系可以容忍何种支出。

作为一种积极的图景,前述衍生项目的核心,是提高绿色科技(以及军事)实力,强化国家安全,重视企业的盈利能力而轻视社会改革。2023年夏,政府为该图景取了个名字:拜登经济学。

然而,随着美国政治体系的重心转向2024年11月的大选——其间被驱赶者和无家可归者创下纪录、工资与物价的你追我赶愈演愈烈,劳动力市场的疲软化虽然缓慢但也已是定局——拜登经济学之类的话术也在相当程度上模糊了新冠大流行后的复苏之本质。

财政扩张确已实行,但其主要形式是企业税收抵免,而公立学区则被警告要裁员和废校。军事支出即将落地——其支持的外交政策在国际法院(ICJ)引发了种族灭绝的指控。

7月下旬,随着总统宣布退出大选以及副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)决定与明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)搭档参选,被遗忘的“重建美好未来”以及寄希望于服务业来重振美国政治经济的承诺一下子又成了民主党2024年大选的资源。

但这个承诺到底是什么?导致其焦点后来转向国家安全的因素究竟是什么?

预算政治的两极

联邦预算之争的游戏规则定义着现代美国政府的边界,它是在20世纪70年代解决通胀问题时确立起来的。朝鲜战争和越南战争高峰期间的两次通胀波动均被政府控制遏止,到20世纪70年代,这促使增长经济学家得出了有关政府的行政与规制责任的结论,这一结论在今天看来已颇为激进。

沿这一路线走下去,便是和平时期的价格管制、对资本和高收入者征更高的税、谈判而来的薪资限制以及政府所有权:调和充分就业与价格稳定所需的一整套规划工具——提高劳动人民的生活水平而不引发通胀。

尽管20世纪70年代自由主义风靡一时,但这十年间克服通胀的功臣实际上不是公众监督的强化,而是对私人企业家精神的颂扬。

放松价格管制、打击工会、削减最高税率、设定支出上限以及货币政策在形式上的独立——这些措施被列为稳定经济的优先事项。1978年至1989年间,国会将收入最高的企业的税率从48%降至34%,资本利得税税率从40%减为28%,收入最高的个人的税率则从70%直落到28%。借助非工会部门的不断壮大及其与工会企业(union firms)的竞争,资本获得的生产力收益占比愈发扩大。这些转变从根本上重塑了人们对于如何实现稳定经济增长的常识性假设。

按理说新常识应该刺激增长,但私人投资占GDP比例的下降却贯穿了20世纪80年代。

起初,里根的财政政策造成的巨额赤字为经济学家提供了一种解释:1975年,面对经济衰退年的巨额财政赤字,时任美联储主席的亚瑟·伯恩斯(Arthur Burns)曾警告称利率可能会上升且“私营企业和消费者可能会被挤出”信贷市场。财政部长威廉·西蒙(William Simon)在20世纪70年代末期再次强调了此威胁;卡特总统任命的美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)则在1979年后令这一威胁成为现实。

然而“里根经济学”几乎没能缓解美国财政部对信贷市场的依赖,财政部似乎反而未经计划地推高了政府负债,使其达到年均新增1670亿美元——总增量为1.5万亿美元。随着其催生出新形式的政治权力,大企业对赤字支出的厌恶也发生了质变。

当美国在20世纪60年代与70年代就西欧和日本的重建作出调适时,财政赤字在许多政策制定者眼里就等同于劳工权力对美元价值带来的风险——尤其是在1973年意外转向浮动汇率后,美元价值不断下跌。

不过,在里根执政以后,鉴于赤字的起因是减税而非增加支出,其政治意义发生了变化。当时面临的赤字是前所未有的,但就业增长缓慢,同时美元比以往任何时候都要强势。工会组织几近于全面撤退。在美国商业的细条纹世界(pinstriped world)里,高利率取代了工作场所纪律,成为对命运和情绪的主导性解释。

作为回应,国会于1985年和1987年确立法定赤字目标后,最终在1990年制定了预算执行法案(Budget Enforcement Act)。民主党限定新支出只能在新收入当中筹集——即“现收现付”(pay-as-you-go)或PAYGO法则。预算权威集中于协调程序(reconciliation procedure)。1992 年大选后,比尔·克林顿总统与美联储主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)达成协议,该协议呼应了15年前伯恩斯和西蒙的规划。前阿肯色州州长将企业最高税率提高到35%,个人最高税率提高到39.6%——只为控制支出以及开始偿债。格林斯潘的低利率刺激了企业票据市场,并带来了期待已久的股票与劳动力市场繁荣。

在新的政治气候下,登上领导层的一大条件,就是要建立联盟来阻止非国防开支的扩张,从而减少年度赤字;同时削减税收以刺激收入与就业增长。

然而,经济增长的“现收现付”理论不过是一种合理化的修辞罢了。

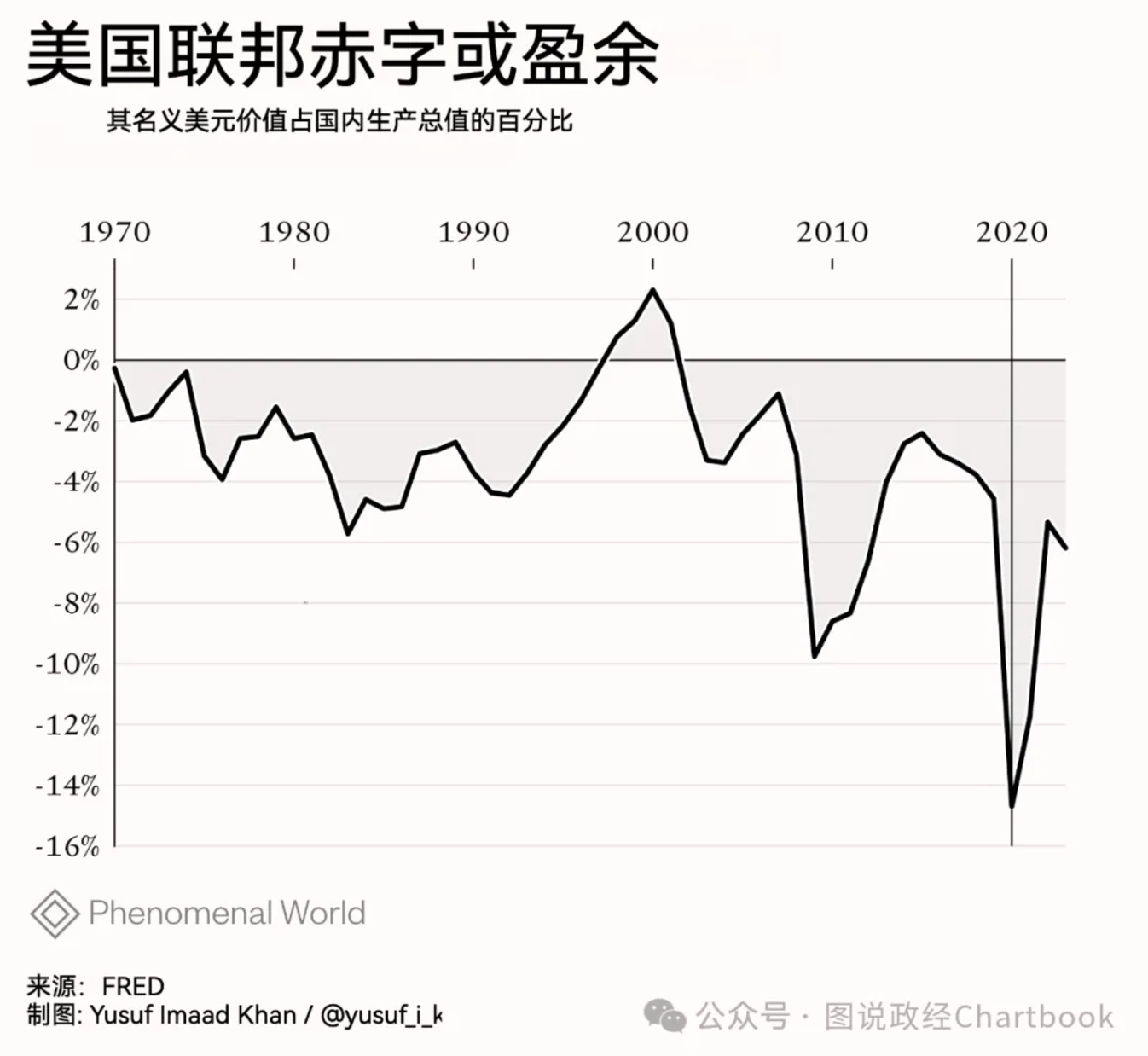

小布什执政时期的财政政策完全颠覆了政府借款“挤出”(crowd out)企业并提高利率的理论。国会于2001 年和2003年再度减税——企业税率保持不变但将资本利得税率降至15%,个人最高税率降至35%。2002年至2006 年,美国年均国债发行量达到3000亿美元——但利率仍维持历史最低水平。因全球金融危机,债务又现递增趋势,但许多自由派经济学家仍认为政府借款不利于复苏,并呼吁对社会保险计划加以改革,以维持对作为世界储备资产的纸币价值的“信心”。早期的投资理论强调利润与收入分配的政治性,但这一论点已完全被对于大型公共债务持有方的狭隘关切与企业家的需求——即降低税收和劳动力成本——的有限聚焦所取代,与此同时全世界对美投资的兴趣却得不到满足。

20世纪80年代以来,由于企业保留了更大比例的税前收入,高收入个体的较低税负创造出了新的企业派息激励。工资级数变多。不平等加剧。旧的公共部门因学校人满为患、福利遭到削减或取消以及公共住房拆迁而日趋衰落。

与此同时,一个全新的、民办公助性质的社会服务部门围绕“伟大社会”(Great Society)时代的医疗保险与医疗补助计划逐渐壮大起来。一切仰赖减税、设定支出上限与“现收现付”式立法规则的政策组合拳,都无法纠正后工业混合经济下源自极端收入不平等与公共部门日益衰落的长期性需求不足这一结构性的现实。在新冠大流行之前的近40年也即470个月里,美国的失业率中仅有36个月低于或等于4%,其中又有25个月来自2018年1月至2020年2月这一时段。

二元经济观察

政治约束主导的大环境下,共和党追求减税、民主党追求削减赤字,导致企业的霸权数十年来都未受挑战。

一些经济学家在奥巴马的第二个任期里开始思考某种政治理论对于解释外在可见的经济趋势而言是否必要。

2015年,在时任美联储主席珍妮特·耶伦开始加息以控制劳动力市场的紧张度(tightness)之际,包括彼得·特明(Peter Temin)、兰斯·泰勒(Lance Taylor)和塞瓦斯·斯托姆(Servaas Storm)在内的许多人开始重提“二元经济”概念。此概念最初诞生于1950年代,其提出者圣卢西亚经济学家W·亚瑟·刘易斯(W. Arthur Lewis)还因此获得了诺贝尔奖。

刘易斯如此描述发展中国家特有的经济增长问题:城市中心的现代化高薪企业和农村的低薪自给部门将这些国家的劳动力市场一分为二,无论是否有足够的工作岗位,劳动力往往都会涌向城市,寻求更高的收入。

现代部门的工资虽然高于其他部门,但受到来自农村的、几乎无限的劳动力供应的调节。虽然现代工业提高了生产率并降低了生活成本,但拥有政治权力的大业主可能会反对它,以维持自给地区的工作纪律。

不过,即使着眼未来的政治家们接受了新技术,他们也仍会面临下列问题:如何快速扩大与分配投资,而既不造成通货膨胀,又不会激化低薪劳动力的无度供给所造成的一系列社会问题?

为此,他们需要国家——提高税收并在地理上和产业上对增长加以调控。

随着美国在全球金融危机后艰难地实现惯性复苏,两党制之下的左右翼都采取了财政与货币紧缩的政策,美国的增长模式似乎愈发表现出许多与20世纪中叶后殖民国家相同的特征,这些国家通常由一群守旧的精英领导。

“在我们所受的教育里,这些状况在发展中国家较为典型,”特明写道,“但它们正在这个世界上最发达的国家出现。”

但随着奥巴马末期与特朗普初期的加速复苏,二元经济增长(dual-economy growth)的迹象开始浮现,且其影响与发展中国家面临的情形截然不同。发达资本主义世界的低工资部门不是自给自足经济,而是由服务业组成的——其中许多行业对社会再生产至关重要。当劳动力市场在疫情前趋于紧张时,沃尔玛和亚马逊等低工资行业的巨头开始提高最低工资。

然而,劳动力稀缺不仅出现在零售业、医疗保健和公立教育领域。当私营部门的涨薪撞上公共部门的紧缩政策,这种增长的政治影响便在2018年与2019年一系列引人注目的公共部门罢工中得到了强烈体现,罢工波及了共和党执政的西弗吉尼亚州、俄克拉荷马州和亚利桑那州,参与者包括来自洛杉矶、丹佛、奥克兰和芝加哥的城市公立学校学区的64.5万余名教育工作者。

给定过去几十年来围绕低薪服务业成长起来的二元经济结构,美国经济似乎无法在确保充分就业的情况下提供基本公共服务。许多经济学家在诉诸二元经济这一类比时都没有注意到这个方面。

克服这个问题不能只靠加大投资现代化先进技术产业的投资(此路线适用于发展中国家),服务业的经营条件也需要改变:扩大对教育等易亏损(loss-making)活动的公共支出,以提供有竞争力的薪酬;对长期照护或儿童保育等低工资行业的利润加以规制,在该领域以高薪与高利润扩张服务意味着自绝于市场;以及克服低薪行业雇主的政治抵制,相较于为高薪经济作出调适,维持一个疲软的劳动力市场对这群人来说更有利。

经历了新冠大流行这一世界-历史性的冲击,上述转型诉求才真正落实为立法上的较量。