现象世界|公民身份的代价

任何真正有利于劳工的政策都至少要满足三个要求:停止行政拘留和驱逐出境等运动式治理行为、对已在美国境内的1370万无证移民实行大赦、改革催生受迫性劳工移民(forced labor migration)的美国外交政策和国际发展模式。 而这无疑意味着要改变两党有关美国政治体系的基本共识。

【编者按】「现象世界」(Phenomenal World)是一份专注于政治经济学和全球转型的国际出版物。2025年1月,「现象世界」正式启动它的中文专栏,与「图说政经Chartbook」的中文平台合作发布。这是「图说政经 X 现象世界」合作专栏的第(六)篇。

特朗普政府正在推行强硬的移民政策,呼吁大规模遣送无证移民离开美国。本文追踪了从《移民改革与控制法案》到各州电子认证法律的政策轨迹,也揭示了这些制度何以削弱了劳工权利、固化了不平等结构。

本文英文版于2025年4月10日发表于政经网站“现象世界”(Phenomenal World),刊发时有编辑。

作者:迈克尔·马赫(Michael Macher)

译者:林达

责任编辑:高铂宁

积极提升国家查找和遣返没有公民身份的居住者(noncitizen residents) 的能力,是特朗普政府大刀阔斧改造美国移民体系的重要一环。

政府扩大了移民官员的权限,令他们不仅可以进入学校和教堂这类原本被视为‘敏感区域’的场所,还暂停了对合法非公民的正当程序保护,甚至在国境外设立了移民监。政府还与国税局(IRS)达成协议,利用此前禁止查阅的税务数据来查找多达700万名无证劳工。

目前,全美各地正大规模开展驱逐行动,自特朗普一月上任以来,国土安全部(DHS)已逮捕了11.3万人,被驱逐出境人数亦“超过了”10万人。该数字包括“附加”(collateral)逮捕和驱逐出境的增额,且在移民与海关执法局(ICE)于3月25日废除53万名来自古巴、尼加拉瓜、海地和委内瑞拉的合法移民的工作许可后还可能继续上升。这些移民必须在30天内——即4月24日之前——离开,否则也有被逮捕和驱逐出境之虞。

严刑峻法并不出人意料。政府许诺的严打是否会威胁到联邦政府与农业、建筑业、食品与酒店业雇主之间的脆弱联盟?答案尚不明确。

尽管“反恐战争”已重新划定了行政权力监视及拘留外国人的界限,但工作场所过去二十年来基本上未受其影响。这种安排的韧性,反映出廉价而顺从的劳工背后存在着明显的霸权利益。这样的劳工令更低的价格与更高的利润得以并立,是医疗与儿童保育工作者的重要供给管道,也是未来劳动力的源头活水,每年更可为州、地方及联邦带来近1000亿美元的税收。

“庇护所企业”(sanctuary businesses)这一概念集中体现了美国雇主的考量:劳动力市场在法律上受区别对待(legal segmentation)对企业的成长有利。

就该体系而言,严刑峻法以外的改革措施均属徒劳无功。国会“全方位”改革的失败令移民政策——和大多数政策一样——日益落入行政行为(executive action)范畴。

然而,美国移民体系的运作并不依赖于移民法的贯彻执行,而是依赖于选择性不执行。雇主们一面依赖政府对无证劳工所受剥削睁一只眼闭一只眼,一面又对劳工发出并非虚张声势的驱逐出境威胁。这普遍增强了雇主与全体劳工的谈判能力——降低工资、弱化工会以及让劳工政治少碰集体谈判及工资工时监管这些话题。

在劳工的弱势与无组织性所暗藏的利益驱使下,美国政客们也有意无意地扮演起了小老板的角色,威胁要驱逐相当一部分美国劳动力。

不过,就算特朗普能够扛下破坏前述安排的代价,那也是因为无证劳工的不稳定状态代表着美国劳动关系的未来,而非其过去。工作资格认证(work verification)背后的不稳定联盟何以能维持如此之久?它又还能维系多久?

美国的劳动与移民法律

长期以来,移民学者的共识是:经济拉动因素——而非犯罪创业(criminal entrepreneurship)或“福利磁石”(welfare magnet)——才是美-墨移民的主要驱动力。

20世纪50年代对雇主施加经济处罚的尝试背后就有这一观点的影子,20世纪70年代强化工作认证的大幅度政策转向亦复如是。当时的思路是,如果能够在招人时让雇主扮演起移民审查者(immigration screener)的角色,那么潜在的移民从一开始就会缺乏移民的动力。与此同时,现有的无证劳动力——面对趋于黯淡的就业前景——也将被迫“自我驱逐”。

持限制主义(restrictionism)立场的克里斯·科巴赫(Kris Kobach)2008年在一篇讨论“消磨型执法”(enforcement by attrition)的论文中不无挑衅性地问道:“假如每个无证移民都发现在美国就职很难,且执法风险……对所有人而言都增加了,情况将会怎样?”

当下联邦政府透过管控劳动力市场来控制移民的实验始于1986年的《移民改革与控制法案》(IRCA)。该法案的“雇主制裁”(employer sanctions)条款将广泛的移民筛查权力下放给了私营雇主,私营雇主负有核实身份证明文件以及将I-9记录(美国移民与海关执法局发行的表格,用于雇主核实员工身份和工作资格——译者注)以书面形式存档的任务。企业要接受随机的审计,若被投诉可能会面临调查,违者将依照其违规频率及严重程度面临逐步升级的民事与刑事处罚。这一法律上的转变在质与量方面都有重大意义。《移民改革与控制法案》无异于在几万名移民归化局(INS)职员之外又新增了数以百万计的私人移民审查官:雇主自身。

与20世纪50年代和70年代监管非法工作的尝试一样,商业团体也介入其中,希望依照自身需求来形塑法律。说客争取到了一些关键的条款,令监管的框架变得相当叠床架屋:《移民改革与控制法案》将雇主“善意”核实文件的行为转化为了对违法指控的积极抗辩(affirmative defense);设置了劳工签名证明表格(实质上把非法雇佣的责任从雇主转移到了劳工身上);还要求雇主接受任何“表面看来”(on its face)可合理认其为真的文件。诸如此类的条款将指控雇主“故意”违法的举证门槛拔高到了几乎不可能满足的程度。这样的法律框架在赋予雇主以职能豁免权(functional immunity)之际还要劳工自证其罪(self-incrimination),令工作场所的权力均势进一步倒向雇主一方。

国会让雇主来当制裁者的目的,是要把无证劳工挤出劳动力市场。但《移民改革与控制法案》的支持者里也不乏劳工和民权活动家,他们明确表示,提高本国人薪酬与就业的目标不应“以任何方式限制《国家劳动关系法》(NLRA)所定义的‘雇员’一词的指涉范围”,也不应“限制……劳工标准机构或劳动仲裁者在无证劳工遭到不公对待时的纠正权”。

这些言论不单折射出国会内部跨界联盟之间的犬牙交错,还指向了各种雇主行为理论(theories of employer behavior)中的一大深层张力。“让雇主来当制裁者将导致无证劳工得不到《劳工法》的保护,”一位服务业雇员国际工会(SEIU)的负责人兼难民-移民律师于1983年如是说,当时一项早期的雇主制裁法案正在国会审议,料想将导致更多廉价劳工涌入,他们无力组建工会或纠正雇主的不公对待。” 《移民改革与控制法案》化解上述困难的尝试,形塑了过去四十年来美国移民与劳动法的发展。

基于此,IRCA的最终版本旨在表明:保护无证劳工的就业权利不仅与在招人时对之加以审查的做法相兼容,甚至还可以说是互补的。但这纯属异想天开。

《移民改革与控制法案》企图以一次性大赦(one-time mass amnesty)与加强工作场所和边境管控来永久解决无证移民问题的计划失败了。无证移民现象持续存在,而移民政策与劳工政策如今已在根本上自相矛盾。且不论立法的初衷,移民政策对工作场所的侵蚀确已让现有的监管制度陷入冲突。雇佣关系本身的意义和合法性性正面临拷问。无证劳工在法律身份上是否也是“雇员”群体的一分子,从而受到工资工时监管的保护并享有集体谈判权?抑或根据移民法,无证劳工属于非公民,因而可以被驱逐出境?

削弱劳动法

20世纪80年代中期以来,人们企图在法律上“协调”保护和惩罚无证劳工这两个相互冲突的目标,这逐渐扭曲了雇佣关系。在整个20世纪70年代和80年代,无证劳工的权利一直是“既定”(settled)事务。国家劳工关系委员会(NLRB)反复对无证劳工的“雇员”身份予以确认,他们依联邦劳动法享有谈判、补发工资和复职的权利。大量针对移民劳工的报复行动被指构成“不公平劳动行为”(unfair labor practices),其中包括威胁举报劳工的移民身份、移民局搞突击检查以及以披露身份证明文件为条件支付工资。在政策制定者看来,执行《公平劳动标准法》(FLSA)——即美国的联邦工资和工时法——在法律上并无争议,在功能上亦属必要。面向美国劳动力市场中容易出现无证劳工的行业,尼克松、福特、卡特和里根政府都推行了针对性的工资和工时执法。

以集体谈判问题为突破口,最高法院开始逐渐削弱劳动保护。1976年,芝加哥皮革制造商Sure-Tan集团的劳工们授权芝加哥皮革工人工会代表他们与雇主展开集体谈判。为瓦解工会,公司总裁致函移民局,请求实行工作现场检查以驱逐其员工。当国家劳工关系委员会命令公司停止这种不公平的劳动行为、敦促其向被驱逐出境的劳工支付欠薪时,公司就该决定向法院提出了上诉。八年后的1984年,最高法院裁定,致信移民局确属不公平行为——但已遭驱逐出境的劳工没有资格获得复职和被拖欠的薪水。

这事实上就让“劳工”的法律身份成为了合法居民身份的附属品。尽管Sure-Tan集团诉国家劳工关系委员会一案并未解决在美无证劳工是否有资格获得劳动救济的问题,但里根政府的国家劳工关系委员会总法律顾问发表了新的指导方针,允许雇主在劳工证明其合法身份后准其复工。若没有此类证明,国家劳工关系委员会将不会就复工或补发欠薪展开强制执行。到《移民改革与控制法案》颁布之时,该法案本应维护的劳工保障实际上正遭到负责其解释与执行的机构与法院的破坏。无证劳工现在不得不伪造身份才能获得各种就业保障。与此同时,雇主则在该法律的大量漏洞保护之下继续肆无忌惮地以驱逐出境来威胁劳工。

2002年,最高法院就留在美国的无证劳工是否有权根据《国家劳动关系法》要求补发工资一事正式表态。在霍夫曼塑料化合物公司(Hoffman Plastic Compounds, Inc.)一案中,法院推翻了国家劳动关系委员会对该公司下达的补发工资命令——该司有过因何塞·卡斯特罗(Jose Castro)组织工会而将之解雇的违反劳动法前科——并辩称,《移民改革与控制法案》通过“‘强行’将无证移民的就业置于‘移民法政策’的核心”而改变了“法律的格局”。如此一来,任何以虚假文件欺诈性就职的劳工均无资格获得补发工资。通过选择性地强调《移民改革与控制法案》中的工作认证相关法条的惩罚性一面并淡化其支持劳动法保障的一面,不论劳工的移民身份具体为何,法院实际上都让雇佣关系的一半——即雇主对劳工的义务——变得形同虚设。

上述一系列发展的结果,是劳工行使工资工时与集体谈判权遭到打压,而雇主却能把移民法用作挡箭牌来对抗劳动法。

这些备受关注的国家劳工关系委员会和最高法院的公案还只是冰山一角。譬如,劳工律师迈克尔·威什尼(Michael Wishnie)在2004年的一项调查发现,在184家被移民局突击检查的企业中,有102家曾面临劳工机构的调查或诉讼;经济政策研究所(Economic Policy Institute)2009年对国家劳工关系委员会所实施的1004次选举的研究表明,在无证劳工占据多数的案例中,有50%都存在雇主威胁要将案件提交移民与海关执法局审理的情形,在新移民占据多数的案例中,雇主发出相同威胁的情形也占到了41%(此处的选举和一般理解的总统大选或参众两院选举有所不同,它是集体谈判之际雇员为选出代表自己的工会而办理的,文中“某群体占据多数”依这种选举的规则可大致理解为“该次集体谈判主要由哪个群体发起”,也可参考国家劳工关系委员会主页的介绍:https://www.nlrb.gov/about-nlrb/what-we-do/conduct-elections——译者注)。

联邦执法体制

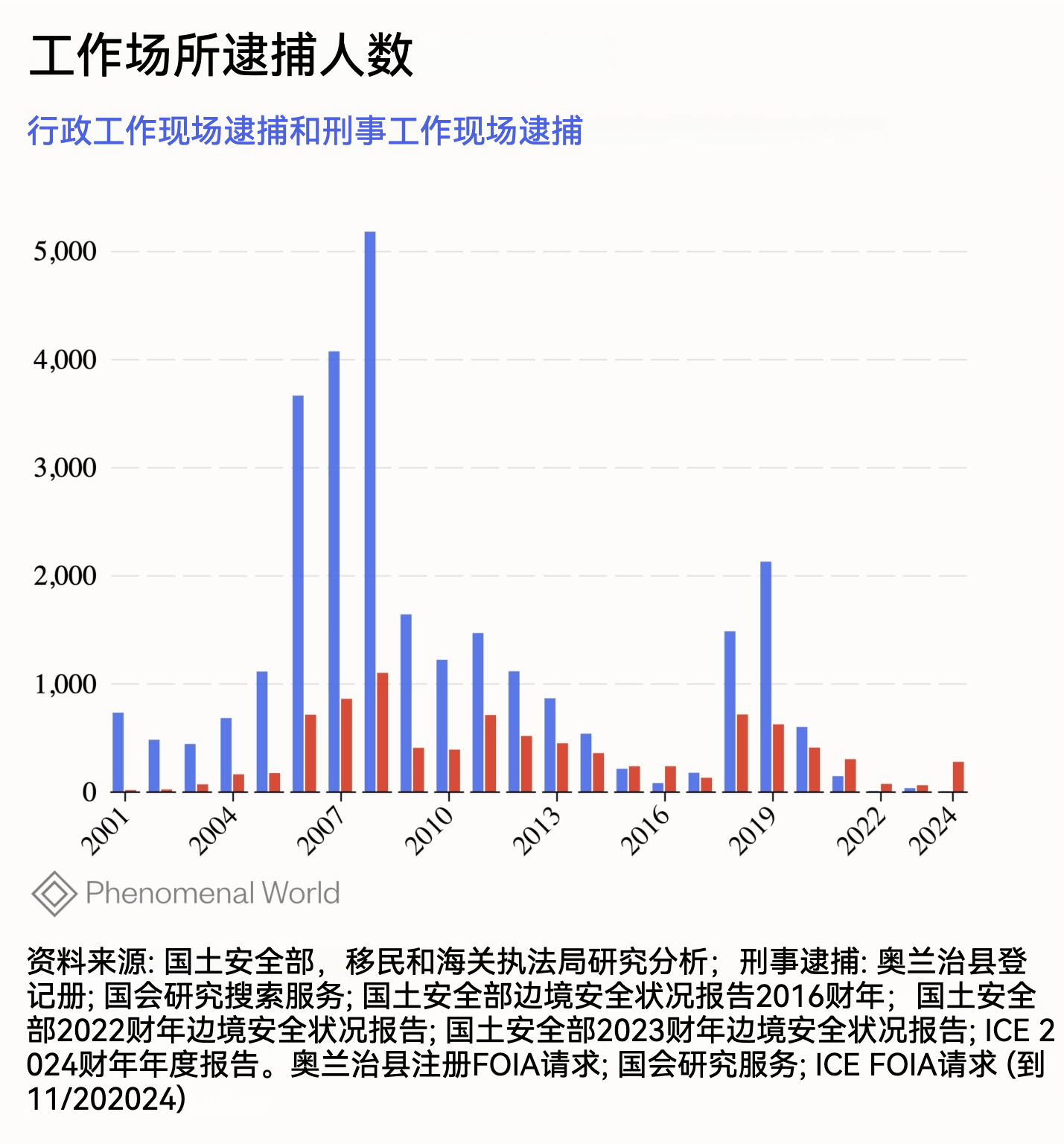

将无良雇主绳之以法,向来是工作场所执法的主旋律。1990年代以来,“回归”工作场所执法一直是历届总统施政的首要任务。以近于军事突袭的方式逮捕劳工并驱逐出境,是小布什治下执法体制的一大标志,移民与海关执法局发言人就此解释说:“我们将展开更大规模的调查,在更大范围内推行民事和解与刑事罚款。”

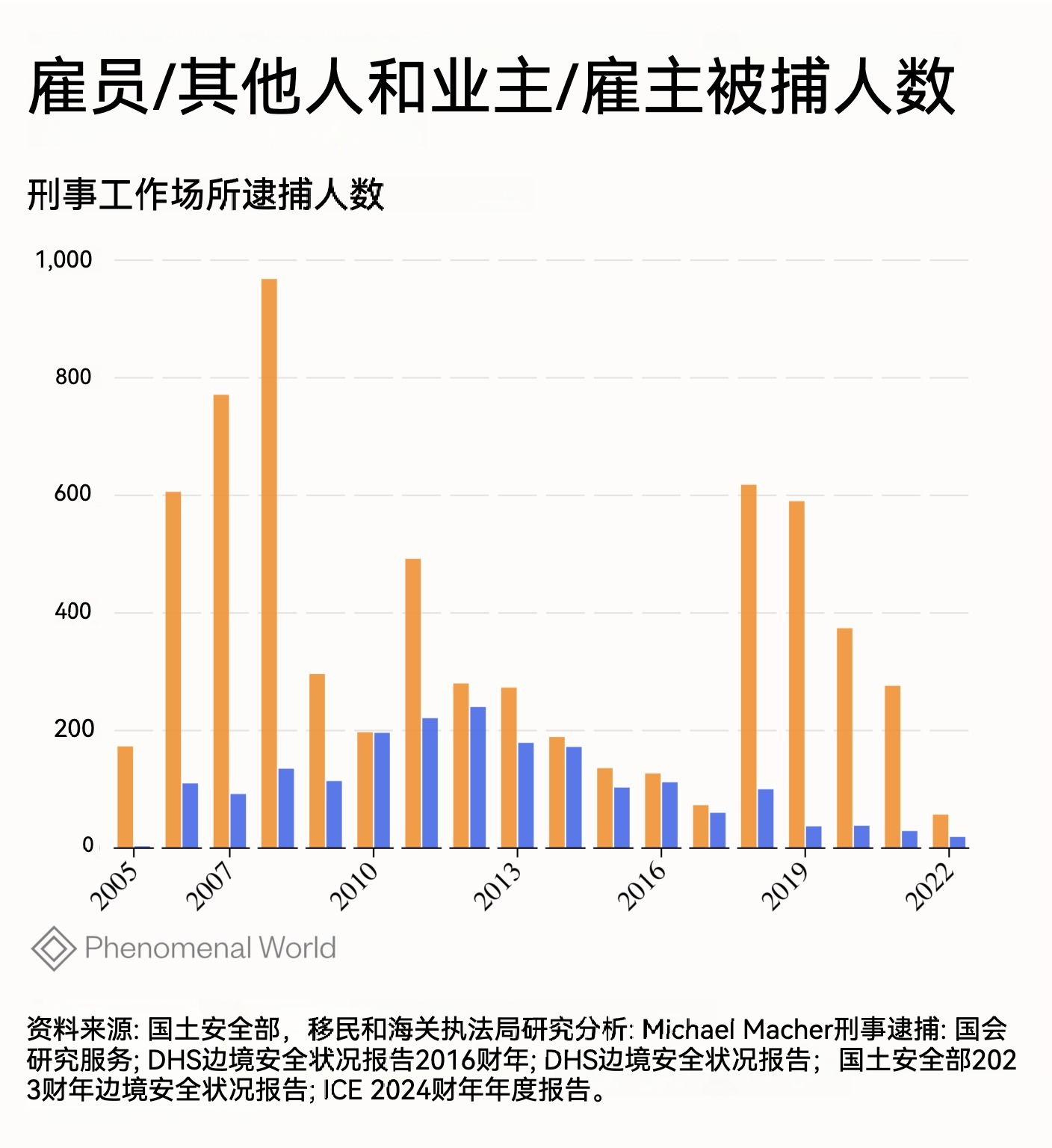

奥巴马政府国土安全部负责人珍妮特·纳波利塔诺(Janet Napolitano)不无惋惜地表示,2009年于工作场所执法中被捕的6000人里只有135 人是雇主,并发誓“要透过计划周密的刑事调查,将雇主与高管绳之以法。”自2002年《国土安全法》颁布、移民局改组为移民与海关执法局以来,该部门时常在公开报告中声称,其‘刑事性’的工作场所逮捕主要针对存在剥削行为的雇主。

这种论调与现实并不相符。雇主制裁的主要执行机制,是对违反I-9表格规定的企业课以民事罚款。经历20世纪90年代与21世纪初的长时段下跌后,罚款金额于2006年降至最低点0美元,随后在小布什的第二个任期里逐渐回升。行政罚款在奥巴马时代开始激增,并于2016财年达到22597109.56美元的历史最高点。然而,罚款金额的上升掩盖了工作场所调查的范围相对较小这一事实。在任何一年里,这些调查都只覆盖到了美国700余万家企业中的一小部分。

虽然每年民事罚款的数据不全,但总体趋势是受罚的雇主数量越来越少。调查的频次也远未达到1989年逾11000起的最高点。拜登任期最后两年里累计约2700万美元的罚款仅来自360家公司。

此类执法模式反映出官方长期以来与雇主“合作”的打交道传统,其起源可追溯到《移民改革与控制法案》刚刚诞生的时段。例如,1989年的一份有关《移民改革与控制法案》实际执行情况的报告就发现,“‘大家普遍同意’需谨慎行事并尊重商界的意见”,因为“武断、高调地执行该法律可能导致国会废除制裁相关条款”。

移民局的实操指南建议采取隔靴搔痒式的和解“策略”,如透过定期谈判降低罚款额度,以便把资源集中在最恶劣的惯犯上。正如一位雇主所言:“在《移民改革与控制法案》颁布之前,移民局在介入时往往显得咄咄逼人。如今他们的态度则要温和得多。”

与雇主受罚较轻形成鲜明对比的,是起诉的数量急剧增加,且不成比例地指向无证移民。

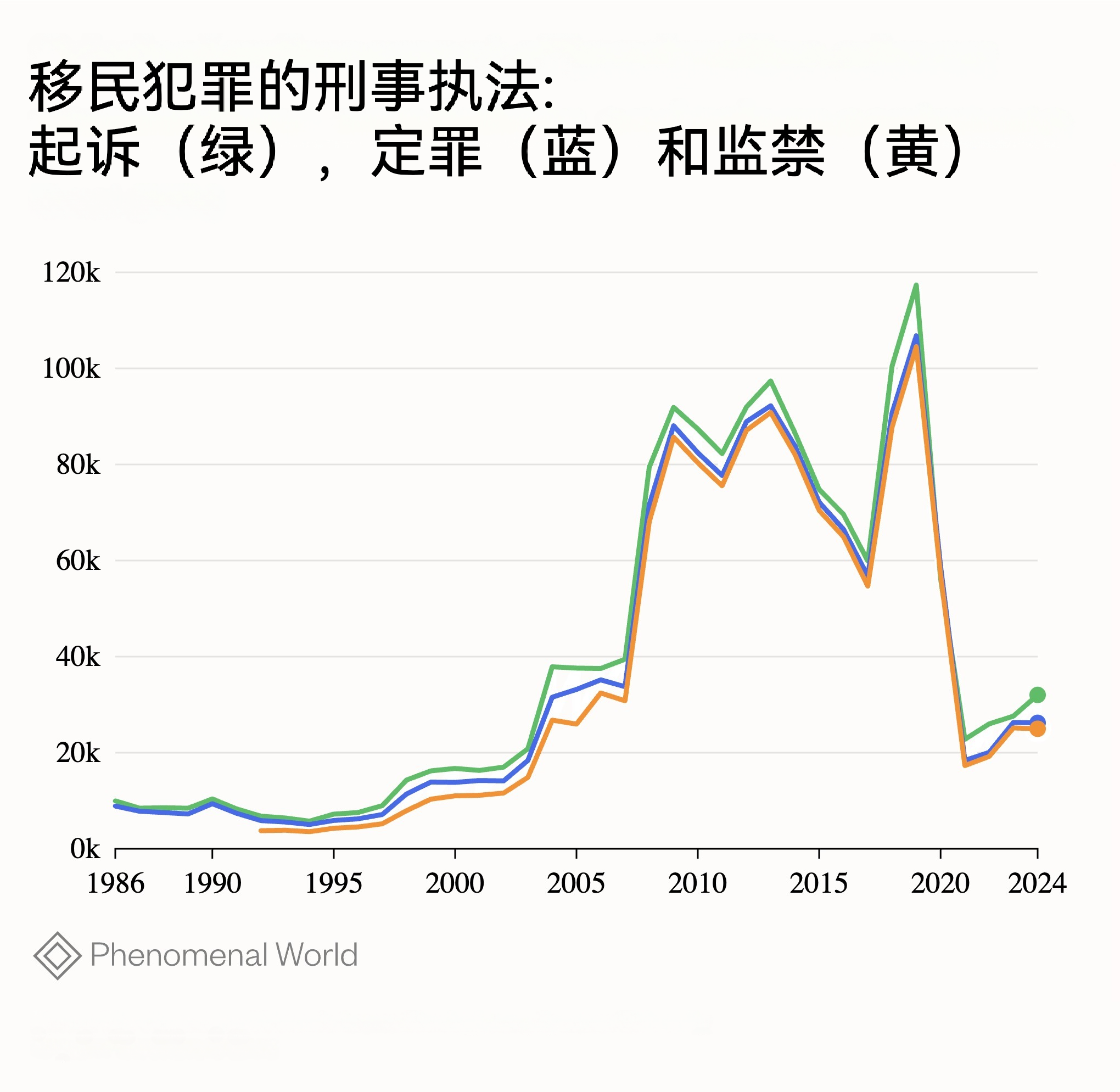

1990年代末以来,克林顿政府大幅拓宽了移民可能被起诉和驱逐出境的罪行范围。比较1996年至2002年与1987年至1996年这两个时间段,可知遭到起诉的移民相关罪行数量年均增加了87%。在布什的第二个任期里,年均起诉量更增加了182%,于奥巴马两届任期内达到新高。特朗普执政的中间两年尽管也出现过周期性高峰,但其数量总体保持稳定,随后在2020年以及拜登的首个也是唯一一个任期里又急剧下降。

我们应该参考更广阔的语境来理解这一下降趋势:特朗普治下司法部指令的变化、边境上与新冠疫情相关的“拒绝入境”(turnaways),以及拜登政府鉴于移民“危机”日趋政治化而决定向南部边境“增派资源”。

类似地,只看被捕人数的增加还无从确定雇佣关系中的哪一方会成为雇主制裁的对象。2005年以来,每年因非法居留而对员工实施“行政逮捕”和刑事逮捕的频次都远超业主和雇主。在奥巴马的两个任期里,雇主占工作场所刑事逮捕的39%,占工作场所逮捕总数(刑事与行政)的13%。在特朗普的第一个任期内,雇主逮捕人数骤降至仅占刑事逮捕的11%,占工作场所逮捕总数的4%。目前,工作场所执法的最新数据暂缺,但从移民与海关执法局2021年和2022 年的数据看,工作场所逮捕人数总体上明显有所下降——这反映出拜登政府致力于减少“大规模的”工作场所逮捕。

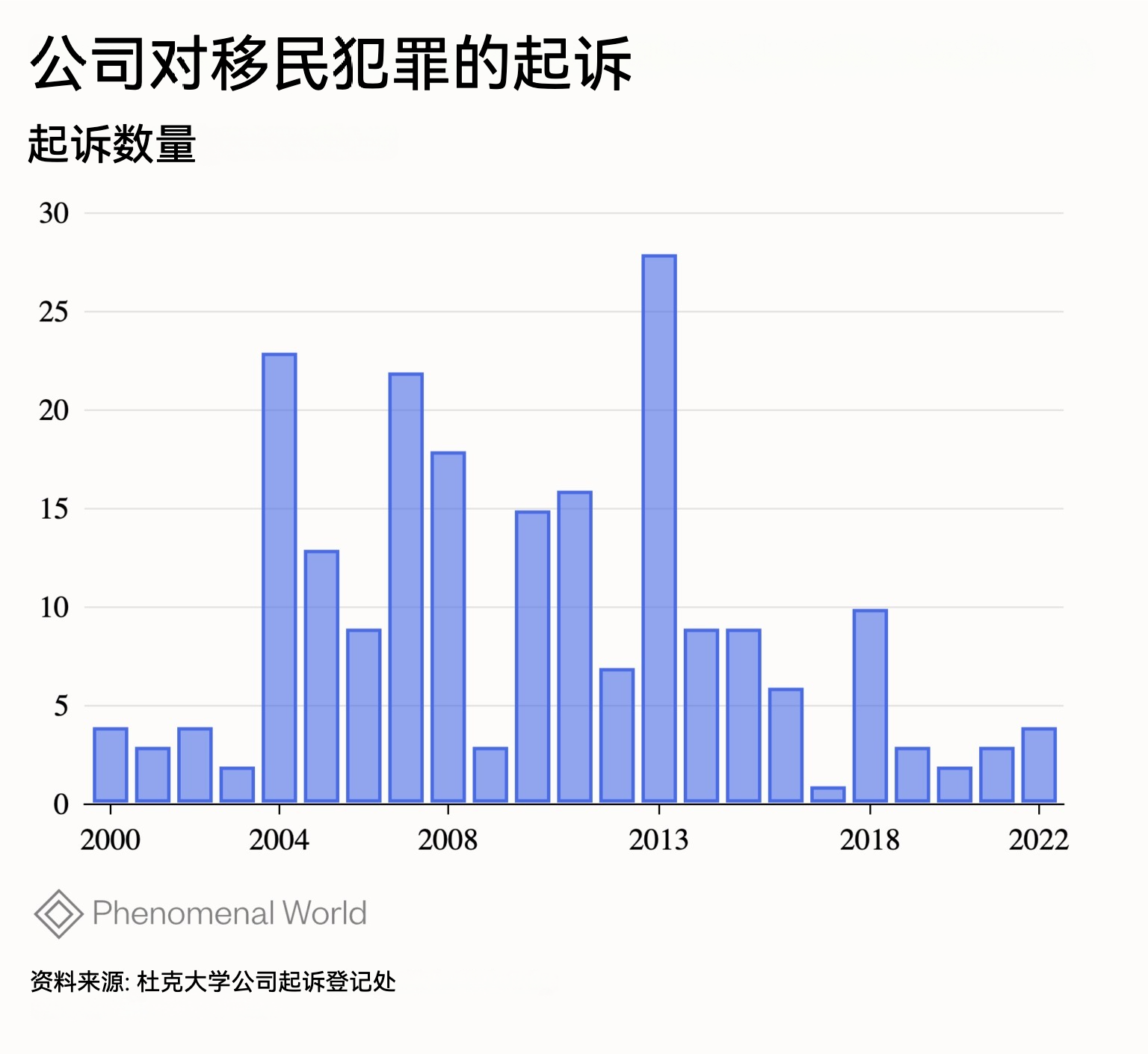

企业因移民犯罪而遭起诉的记录也表现出同样的状况。杜克大学与弗吉尼亚大学联合创办的“企业起诉登记”(Corporate Prosecution Registry)数据库显示,自2001年以来,每年因移民犯罪被起诉的企业案件数量不足30起。

在国土安全部成立以后,起诉数量虽有所回升,但案件多依赖于和解策略与认罪协议,其结果便是一些象征性的费用、合规协议(如电子认证)和劳动力的重组(即解雇和驱逐出境),凡此种种不仅有损劳工利益,也基本无力防止劳动力市场系统性地雇佣或剥削无证劳工。

尽管官方高调宣传各种“胜利”,如大举吹捧2017年一家全国性园林绿化公司被罚9500万美元一案,但企业移民起诉的数量无论在特朗普还是在拜登治下都一直呈下降趋势。

电子认证与各州

尽管本土主义工会和全国有色人种协进会 (NAACP) 的组织战略在1950年代到1980年代推进了工作认证运动,但到1990 年代末,这些团体却已基本放弃该项政策。

1990年,美国政府问责局 (GAO) 的一份报告发现有证据表明存在“广泛的歧视”,此后自由派便不再信任雇主制裁,鉴于美国劳工联合会-产业工会联合会 (AFL-CIO) 的组织基础日益仰赖拉丁裔移民社群,这一事实颇显尴尬。不过,仍有一些州试图逆转数十年来执法不力的局面,继续推进成功希望不大的工作认证制度。“雇主制裁”的故态复萌,反映了限制派联盟政治(coalitional politics of restriction)在更大尺度上的转变。2007年以降,工作认证主要是持保守派意识形态的立法者的课题,而他们对限制主义的优点往往看法复杂,甚至自相矛盾。

亚利桑那州2007年通过的《亚利桑那州合法劳工法案》(LAWA)是1986年以来第一部挑战联邦政府在工作场所执法事务上的垄断地位的州级法律。该州的措施比《移民改革与控制法案》走得更远,所有私营雇主都必须满足电子认证要求,违者将受到严厉处罚,包括备受吹捧的所谓“企业死刑”(business death penalty)。此前,联邦法院曾驳回过授权各州对无证移民进行定罪和拘留的法律,理由是这些法律不当地夺占了联邦的权威。然而,到2011年,最高法院又在美国商会诉怀廷案(Chamber of Commerce v. Whiting)中裁定,基于《移民改革与控制法案》中一项模棱两可的、允许各州实施“许可”豁免(licensing exemption)的条款,亚利桑那州强制实施工作认证的做法不算违宪。

自《亚利桑那州合法劳工法案》问世至今,已有超过20个州推出了严苛的工作认证体系。其中执行得最严格的州大都是南部的“新移民目的地”——即阳光地带的南部与西部,以及墨西哥湾沿岸——它们在20世纪90年代和21世纪初都经历过人口结构的快速变化。这些州的主要特征,是实行“工作权”法(right to work,在美国政治语境下指该州法律对工会和劳动保障等多有不利——译者注)、劳动力市场在历史上存在种族隔离现象、以及农村的贫困,共和党长期以来占据多数及包揽州政府三权等情形,亦反映出其日趋强化的反移民意识形态议程。

随着全国在移民问题上的心态再次蒙上阴影,爱达荷州、内布拉斯加州、俄亥俄州和犹他州等共和党铁票仓新推出的工作认证法案又试图扩大或加强现有工作认证法律下的雇主处罚(employer penalties)。工作场所执法权被下放至各州及其背后的地方联盟,催生出更具惩罚性的州级执法体制——针对劳工。即令是最严格的州法律也为小型企业、农业工人和家政工人的雇主提供了慷慨的豁免。

这些法律借鉴了与《移民改革与控制法案》相同的合规性架构,即假定雇主在注册(即便是选择性注册)电子认证系统时应抱持“良善意愿”。不过雇主方的积极抗辩通常更为有力。虽然《移民改革与控制法案》禁止雇主使用或查询有关雇员移民身份的信息实施报复,但临时想要“认证”雇员的雇主受到州法律保护,不会因电子认证筛查而受到不当解雇投诉。即便在不实行电子认证的州,这些强制性的“再认证”也经常被公司用作大规模解雇的借口,使员工生计陷于动荡。

要求上严格归严格,但州政府机构也采取了类似的“合作”模式,不执行工作认证相关法律。如密西西比州、犹他州和亚利桑那州等等就并没有认真监督公司的合规情况,甚至没有汇总其自身的审计数据。例如,负责执行亚利桑那州工作认证法的县检察官已停止受理投诉;亚利桑那州总检察长2007年以来仅针对公司发布过3项命令。公共记录显示,自法律通过以来,北卡罗来纳州劳工部审计过的公司仅有52家,处理过的正式违规行为仅有9起,核准的惩罚数则为零。佐治亚州2011年以来审计过9家公司,惩罚数同样为零。

南卡罗来纳州的个案尤其典型。该州的州级工作认证程序居于全美最完备之列,自2012年以来已调查了30173家雇主,占到该州企业总数的26%。不合规的公司(截至2018年约占受调查企业的六分之一)被要求提交一年内每季度的新入员工报告。不过,该州的审计体系只是形式上面面俱到,实质执行力度不足。2011年,时任南卡罗来纳州劳工、许可与监管部负责人的凯瑟琳·坦普尔顿(Catherine Templeton)先发制人地将该项目的审计部门员工从22人砍至3人,并将拨款从200万美元削减至25万美元。现场审计变成了远程调查和“纸质审计”系统,它严重依赖雇主向南卡罗来纳州劳工部“自行报告”其合规情况。2017年的一份调查报告发现,南卡罗来纳州因违反电子认证规定而被判缓刑的企业均未被暂停或吊销营业执照。

在2023年佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)签署位居过去十年来最严格行列的州移民法之际,这一为人熟知的模式又再次出现。SB 1718法案除制定了在医院开展移民检查、强化身份控制以及对跨州运送无证移民施以刑事处罚等严苛条款外,还修改了该州的电子认证程序,将工作认证要求扩展至雇用员工数在25名或以上的私营企业。结果不出所料,SB 1718法案通过以来,德桑蒂斯连一名雇主都没能起诉成功过,并因此而广受批评。而德桑蒂斯则一如既往地将原因归结为“佛州立法者未能拨出足够的执法资金”以及“对不合规的企业主仅采取了象征性的执法措施”。这项仓促签署的新移民法虽然对移民施加了更严厉的惩罚——特定情形下甚至包括死刑——但其本身并未包含增加工作场所执法资金或扩大其范围的条款。

电子认证本身的技术局限性助长了不予执行和不求合规的政治氛围。尽管生物识别技术的进步以及日趋整合的私人与公共数据库有让工作场所执法的“全景监狱”更趋完善的可能,但电子认证仍面临选择性注册、易于做手脚的(gameable)协议和广泛存在的“欺诈性合规”等困扰,许多人因此而认为它不过是雇主身上的又一个既无效率也无必要的负担:2009年的一份报告发现,大约有一半未经认证的劳工以伪造的身份证件通过了电子认证并获得工作许可。

后续的研究报告显示,2012年被判定为“最终未确认”(Final Non-confirmations)的情形里有94%都准确地指向未认证劳工,但该数字忽略了使用伪造的社保编号继而被错判为已获得工作许可的大量个体。与此同时,特朗普在第一个任期里还采取行动,把电子认证的经费削减了8%。

公民身份的嬗变

政策在形式上堪称“铁腕”,但长期得不到有效执行也难免会让人质疑这些法律的存在意义。与《移民改革与控制法案》一样,执行的乏力并没有让无证劳工就此免受日益深化的法律分工所带来的负面影响。州一级的工作认证政策与时薪减少、劳动力市场流动性下降、无证劳工的非正规化与自雇(self-employment)率升高皆有关联。

经济学界已有研究表明,州级的电子认证强制措施减少了无证劳工的就业,但问题还不止于此:可以预见的是,在实施电子认证的州,正规就业前景的黯淡还会进一步把无证劳工推入认证体系难以触及的灰色地带。电子认证相关的法律导致亚利桑那州的自雇率翻了一倍。其它州的农业劳动力数量也呈现出下降趋势,原因可能是劳工退出农业部门以及转向“非正规”(off-the-books)就业。

联盟格局的不断变化颠覆了雇主制裁背后的传统手段-目的逻辑。近期的动向并不把劳动力市场管制视为强化本土劳工议价能力的手段——如此前催生出《移民改革与控制法案》的案例那般——而是企图以反移民改革和工作认证计划来取代罗斯福新政奠定的劳资关系模式。这就解释了为什么像美国立法交流委员会(ALEC)和传统基金会这类名声不佳的反劳工组织会提出政策草案以及支持制定严苛的工作认证法律。对这些组织而言,工作场所执法与将劳动力转化为可任意摆布的廉价商品这个大方向不但不矛盾,而且还相辅相成。

此为传统基金会如今臭名昭著的“2025计划”(Project 2025)的重点项目。这份涉及面甚广的政策指南主张采取双管齐下的战略,呼吁以立法和行政上的措施来“限制有资格获得工作许可的外国人类别”,同时以“一种更具合作性、与管理层协同运作并聚焦工作场所问题的模式”来取代新政时期的对抗性(adversarial)劳资关系模式。

除了以这种涵括雇主的“合作性”模式取代工会,它还建议将“充分就业”从美联储的职责中剔除,透过允许各州寻求联邦劳动法豁免来推动“试验与改革”,并将“实质性的”就业标准开放给基层级别(shop level)的谈判。在劳动和就业保障措施缩水的同时,2025计划还打算逐步取消H-2A和H-2B签证项目,在联邦合同中设置公民就业配额,放宽反歧视措施以使“私营雇主可以自由地选择我们的同胞”。如此一来,特朗普时代的问题就不仅仅是各州最终是否会“执行”其移民法,而是:这些法律在什么条件下才有可执行性?想一想特朗普对联邦工会和国家劳工关系委员会的抨击,以及不断扩大化的驱逐,我们就不难把握这一愿景的轮廓。也许无证劳工并非过去的遗产,而是某种未来的模式:所有劳工都可能被当成耗材,乃至于可能被驱逐出境,且得不到任何保护。

尚有别的路可以走。2021年,国土安全部发布了一份备忘录,为工作场所执法带来了战略性转变:此战略在针对雇主之余还试图通过“鼓励劳工举报违法行为”来抑制“非法就业”需求。2023年,国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯(Alejandro Mayorkas)宣布了一项名为“劳工执法暂缓起诉”(DALE)的新政策,利用该部门的检察裁量权(prosecutorial discretion)来保护参与工运的非公民劳工,以防其被驱逐和遣送出境。截至2024年10月,该项目已惠及7700名劳工。与行使检察裁量权来赦免暴力犯罪和人口贩卖受害者等情形类似,“劳工执法暂缓起诉”将卷入劳资纠纷的劳工的赦免期延长了两年(继而是四年)。

但这还只是一小步。任何真正有利于劳工的政策都至少要满足三个要求:停止行政拘留和驱逐出境等运动式治理行为、对已在美国境内的1370万无证移民实行大赦、改革催生受迫性劳工移民(forced labor migration)的美国外交政策和国际发展模式。 而这无疑意味着要改变两党有关美国政治体系的基本共识。

由雇主来充当制裁者的做法在许多方面都是时代精神的体现。美国移民法的工作场所-执法体制(workplace-enforcement regime)是在民粹主义高涨与大范围放松管制的时期正式成为法律的,作为一项象征性的“亲劳工”政策,它在实现大赦的同时也加强了雇主对未来——也就是我们的当下——趋于分化的劳动力的权力。接下来不过是侵入性监管条款的选择性执行而已。商界也许不愿充当移民审查者,但该法赋予了雇主的高度自由裁量权,令他们可以收集员工的移民身份信息作为武器且自身几乎无需为此承担什么后果。如此一来就生出了一种反效果:依赖移民的雇主反而对移民法的惩罚性条款产生了兴趣。四十年来,雇主们频频祭出这一武器。但劳动力市场中不平衡的正义天平——一边是就业的权利与义务,另一边是对公民身份的监管——也在加速倾斜并濒临崩塌。