亚当·图兹:德意志帝国与现代乌克兰的多舛诞生

乌克兰的历史,是在俄罗斯、欧洲(主要是德国)以及更广泛的全球帝国力量(如大英帝国与美国)之间的激烈角力中被塑造出来的。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

在当今对乌克兰问题的讨论中,历史常被压缩为2014年之后的冲突,或1991年苏联解体以来的地缘角力。然而,乌克兰的现代国家构想远早于此。本文从1918年布列斯特-立托夫斯克和约切入,梳理了乌克兰在大国博弈中争取自身命运的历程,为理解今日乌克兰之能动性提供了历史维度上的注解。

本文英文版发表于2022年5月10日。

作者:亚当·图兹

译者:李齐

责任编辑:高铂宁

在当前的紧迫形势下,人们对乌克兰的思考被引向了近期的历史。2013-2014年的“迈丹革命”、或2007-2008年乌克兰与俄罗斯的首次紧张关系升级、或2004年的橙色革命,被视作当前危机的背景。人们也回溯了1991年至1994年间,关于苏联解体和乌克兰核武器问题的关键谈判。

但乌克兰民族国家的现代历史比这更悠久。 第一个获得国际承认的乌克兰民族国家,诞生于1917–1918年俄罗斯帝国的第一次重大危机之中。1918年2月9-10日,由一群年轻的乌克兰议会(拉达,为1917年革命过程中自行成立的机构)代表与同盟国——德意志帝国、奥匈帝国、保加利亚与奥斯曼帝国——庄严缔结了和平条约。

第一次世界大战的首次和平协议:乌克兰代表团于1918年2月10日在布列斯特签署历史性的布列斯特条约

这是在布列斯特-立托夫斯克(Brest-Litvosk)缔结的首份条约。3月,布尔什维克和同盟国(Central Powers)在那里签署了那份引发广泛争议的和约 。 后苏联时代的欧洲版图的历史线索正是在此。

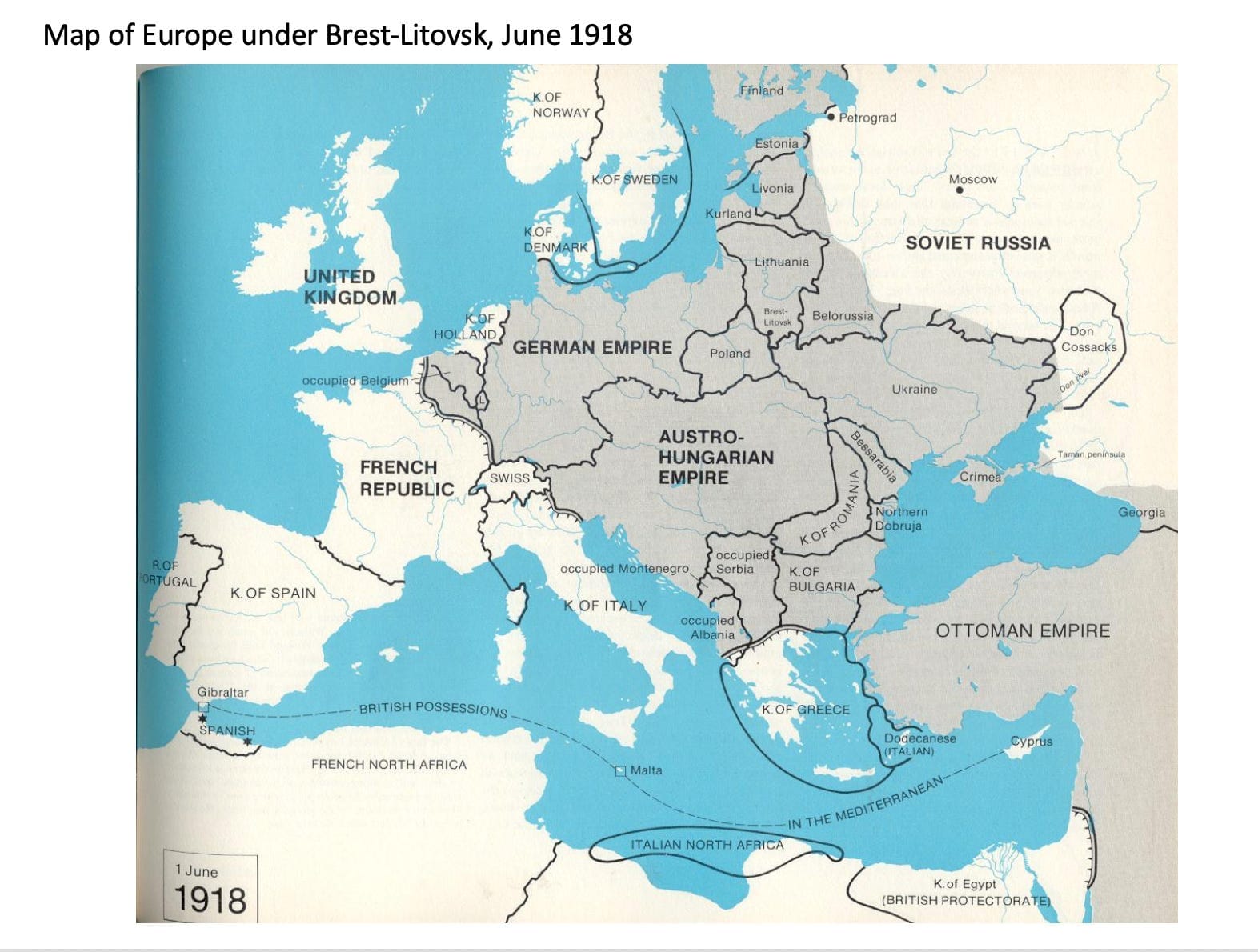

布列斯特-立托夫斯克和约中的欧洲地图,1918年6月

正因为此,普京将1991年称之为地缘政治灾难。

左图:布列斯特-立托夫斯克和约,1918年3月;右图:独联体 – 欧洲国家

关于乌克兰民族历史中这一时刻的概述,请参阅Serhii Plokhy在《金融时报》上发表的文章:《帝国回归:俄罗斯、乌克兰和苏联的阴影》。

约翰·惠勒-贝内特(John Wheeler-Bennett)的《被遗忘的和平,布列斯特-立托夫斯克,1918年3月》(The Forgotten Peace, Brest-Litovsk, March 1918)仍然是独一无二的、关于布列斯特-立托夫斯克和约的精彩历史记述。 这本书出版于1939年,惠勒-贝内特甚至设法在墨西哥采访了托洛茨基。

还有一份丰富的叙述来自弗里茨·费舍尔(Fritz Fischer)的《争霸世界》(英译本标题为《德国在第一次世界大战中的目标》)。 因其对于1914年7月危机的解读,费舍尔的这本书相当有名。

实际上,这本书对德国在整个战争中的宏观战略进行了广泛考察,对布列斯特-立托夫斯克和约也有精彩分析。 我在《滔天洪水:第一次世界大战与全球秩序的重建》这本书中的重点章节讨论了布列斯特-立托夫斯克和约,以及德国对一个独立的乌克兰国家的支持。 它帮我推翻了“一战后的局势是威尔逊主义与列宁主义之争”这种论点。

关于布列斯特和约与凡尔赛条约的比较,我在2014年,即“迈丹革命”之后,在斯坦福大学发表了演讲。在“德国战争”(War in Germany)系列讲座中,我更简要地介绍了布列斯特谈判的背景。 您可以观看讲座的 Zoom 回放、幻灯片和与学生的一些问答。大卫·斯通(David Stone)从苏联视角对该和谈的介绍也很有帮助,而且内容生动。(译者注:读者可在图说政经Newsletter查看相关视频)

眼下真正关键的是,德国确实曾认真支持乌克兰国家的建立。

一些德国战略家从纯粹的现实政治考量来看待这个问题。有比“自决” (self-determination)原则更好的手段来摧毁沙皇帝国的吗?当波罗的海国家、波兰、白俄罗斯、乌克兰和高加索诸国各自独立,俄罗斯将分崩离析。

但是,将德国对乌克兰独立的支持仅仅看作是建立一个“卫星国”,就过于简化了。 德国自身的宪政体制也处在动荡之中。战争拖延之际,在1912年赢得帝国议会(Reichstag)选举的社会民主党人、自由派和基督教民主派 组成的多数联盟日益成为主导力量。从这个意义上说,德国与其他参战国并无不同,总体战(total war)改变了政治体制。

德国帝国议会的多数派在布列斯特的和谈过程中扮演了双重角色。

由天主教中央党的马蒂亚斯·埃尔茨贝格(Matthias Erzeberger)与多数派社会民主党(SPD)领导的帝国议会多数联盟认为,在帝国东线,特别是在乌克兰的和谈形式,将决定战后德意志帝国的权力归属——是由文官与外交官掌权,还是由军方掌权?

经过多次激烈辩论,帝国议会将德国在乌克兰发动的军事政变判定为非法。军方高压专断的行径,导致了议会多数派和德国政府的关系彻底破裂,为秋季的剧变和最终的革命埋下伏笔。

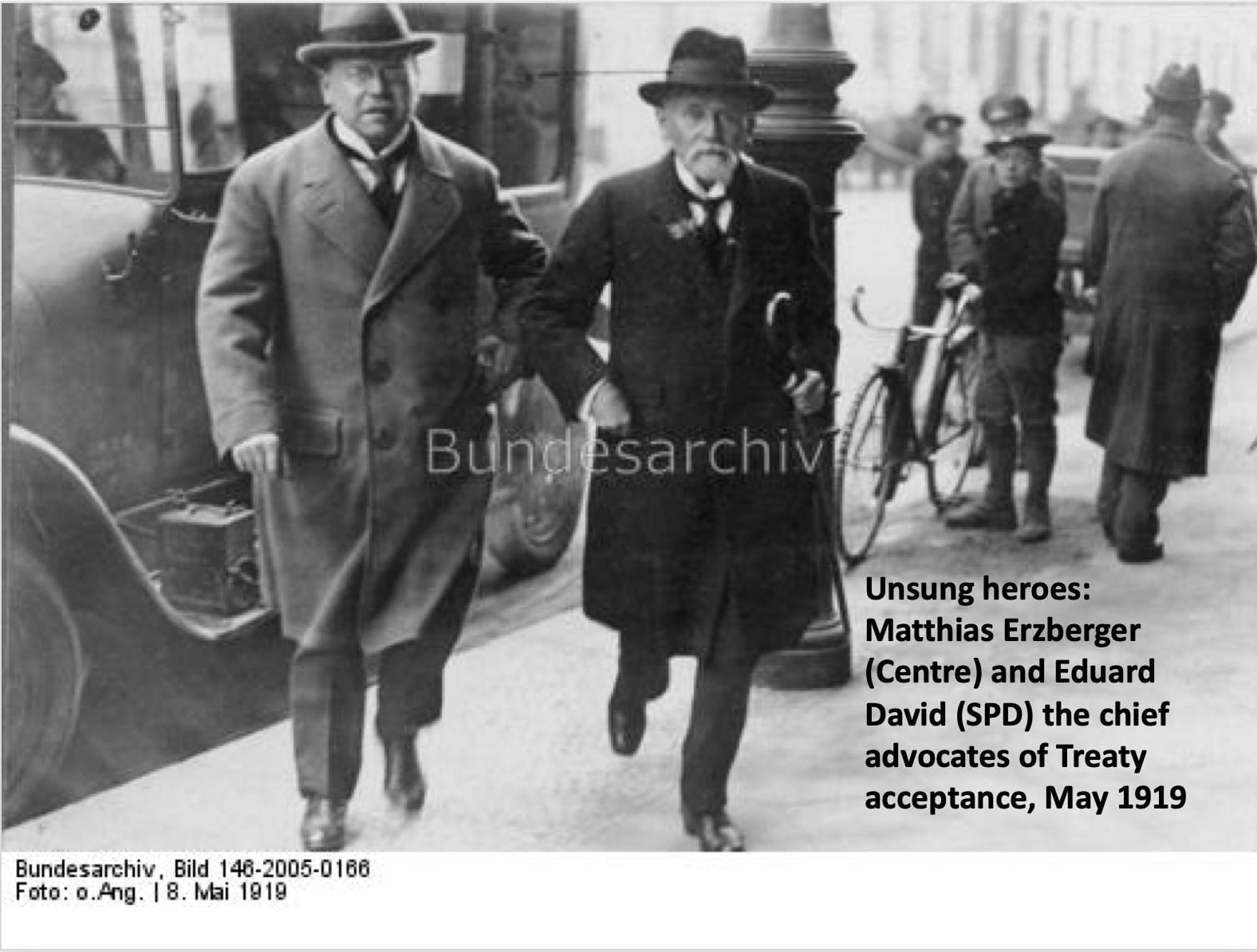

但当时德国面临的并不仅仅是国内政治秩序的问题。埃尔茨贝格与爱德华·戴维(Eduard David) 不仅提出了一种国内改革愿景,还表达了一种中间派(centerist)对于德国国际权力的独特构想。他们希望看到一个经过深度改革的德意志帝国,不仅在军事与经济上居于主导地位,更能进一步成为东欧秩序重建后的霸权。从结构意义上说,他们是1991年以来德国对外政策的前驱;从理念层面看,他们的构想,甚至比科尔(Kohl)、施罗德(Schröder)与默克尔(Merkel)所推动的更为宏大。

被湮没的英雄:马蒂亚斯·埃尔茨贝格(天主教中央党)和爱德华·戴维(德国社会民主党),为接受和谈的主要倡议者,摄于1919年5月

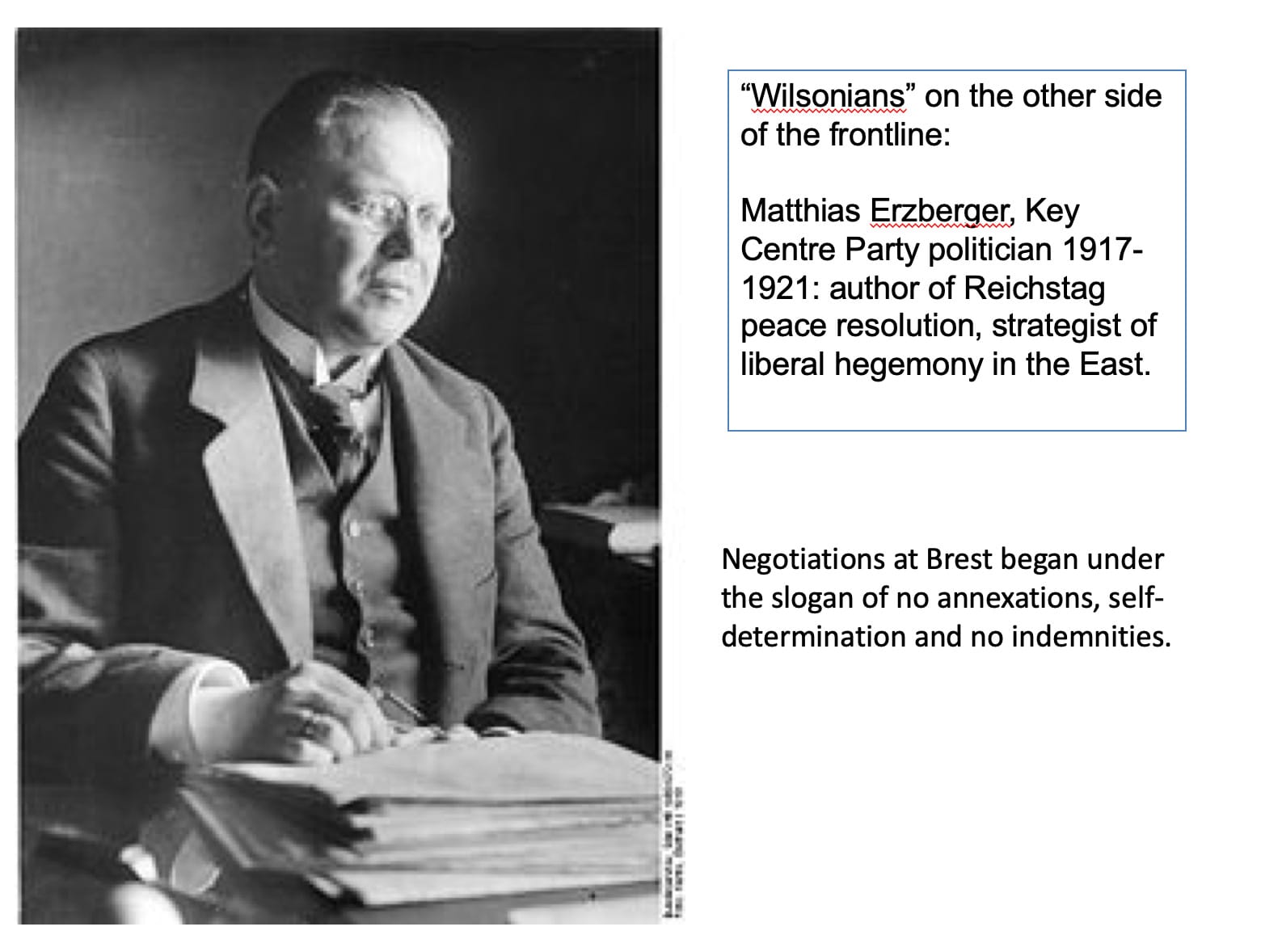

关键是,德国帝国国会的多数派,与协约国和伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)一样,主张通过一种“进步的”现代和平来结束第一次世界大战。他们的主张不仅出于伦理和政治信念,也出于现实主义的动机。在他们看来,唯有建立在某种形式的自决基础之上的和平,才可能构建起持久稳定的秩序。

但与威尔逊不同的是,德国人真正理解了“乌克兰问题”的重要性。

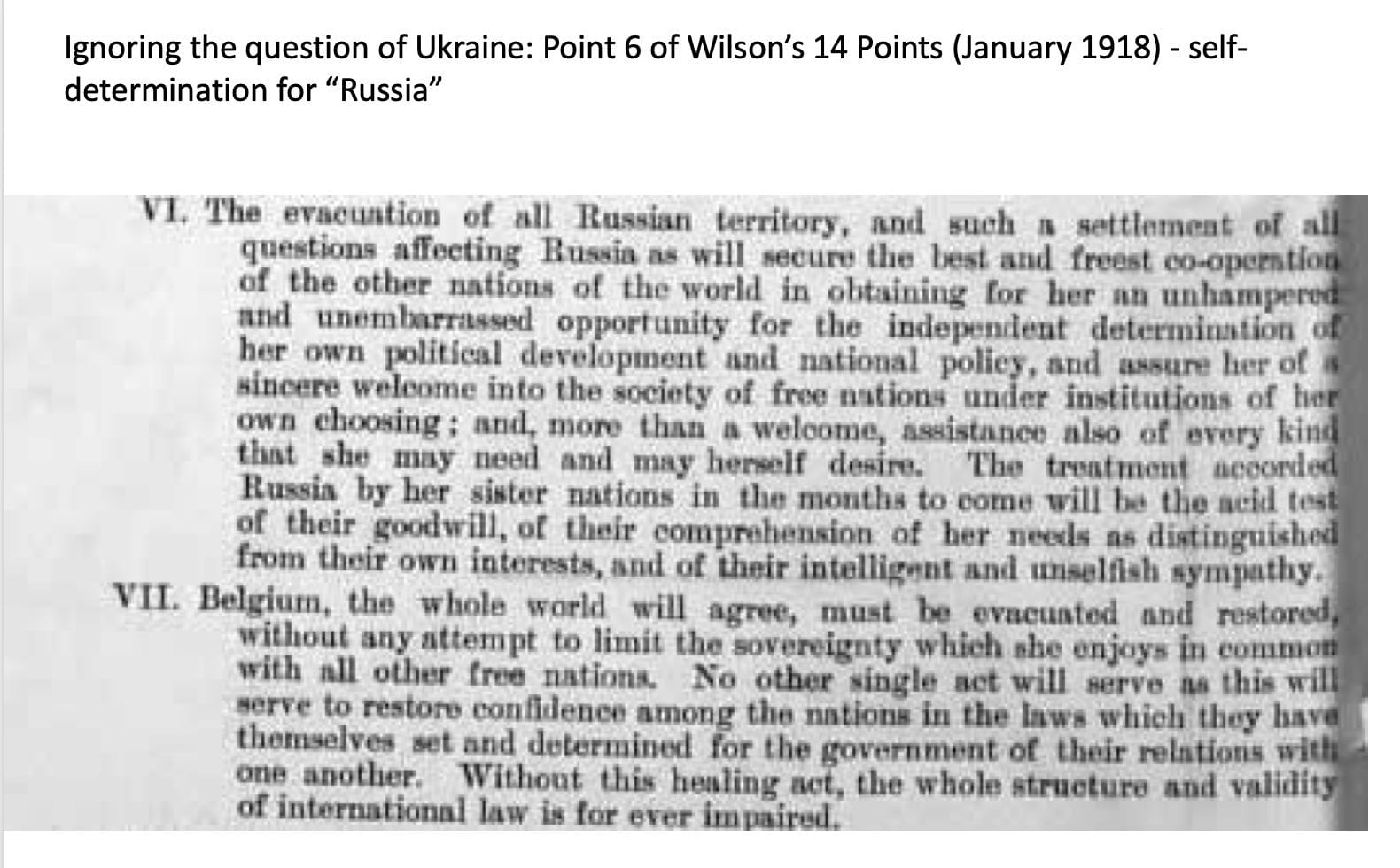

1918年1月威尔逊发布的著名的“十四点原则”中,完全忽略了乌克兰。第六点轻描淡写地否认了原沙俄帝国境内各民族的自治权问题。

忽视乌克兰问题:威尔逊“十四点原则”的第六点(1918年1月)——“俄国”的民族自决

美国的策略是深思熟虑的。威尔逊留了余地,以便与布尔什维克合作。而在俄国国家完整性问题上,德国的策略,也存在分歧。

一些保守的军方人士希望在莫斯科恢复一个亲德的保守政权。另一些人则寻求与布尔什维克妥协共存,这对于德国而言,还有一个附带的好处——布尔什维克看起来能保证俄国陷入混乱与内斗,使俄国成为一个中立的政治势力。由戴维、艾伯特(Ebert)和埃尔茨贝格等人所主张的最具建设性的方案,主张由德国支持建立一系列继承国(successor states),包括乌克兰与格鲁吉亚。在他们看来,只有这一途径才有望实现长期的力量基础与持久的霸权。

战线另一侧的“威尔逊主义者”: 马蒂亚斯·埃尔茨贝格,1917至1921年间为德国天主教中央党核心政治人物;帝国议会和平决议的起草人,东方自由霸权战略的设计者。

布列斯特谈判的口号:不兼并、自决、不赔款

此外,布列斯特-立托夫斯克和谈问题不仅限于外交和高层政治。 这场谈判——与凡尔赛不同——是所有方面都在场参与的真正谈判,并在德国与奥地利的媒体上被广泛报道。整个1917-18年的冬天,奥地利和德国的民众党派正在引导一股强大的民主力量,他们迫切要求结束战争。

无论德国与奥地利谈判代表个人动机为何,1917至1918年冬季间,德国与奥地利的国内政治压力正日益上升。工人阶级也同样呼喊“要和平、要面包”。柏林金属工人于1918年1月发起罢工,左派的独立社会民主党(USPD)演讲者发表演说,要求家庭民主化、更高的工资与薪酬,以及立即和平。

德国独立社会民主党(USPD)罢工口号:“立即达成和平协议——不兼并、不赔款,并以民族自决权为基础”,要求工人参与和平谈判,并立即采取行动全面保障粮食供应。

1914年,社会民主党的议会多数派之所以同意支持战争,并不仅仅是出于一般的爱国主义,而是有一个更为具体的考量:防范东边的沙皇部队入侵德国。

随着德国在东线取得胜利,没什么人想要继续战争。自1917年俄国二月革命后,当年4月,德国爆发罢工,1917-18年的冬天,德国与奥地利又掀起了新一轮的动员浪潮。

1917-18年冬天的工人抗议活动,既是政治性的示威,也提出了具体的物质诉求。德国与奥地利的工人要求的不仅是和平,也包括“面包”。国内前线开始出现饥荒,奥地利的情况尤为严重。与俄国及乌克兰和谈,意味着可以换来粮食。这正是民众所渴望的 “面包和平”(Brotfrieden)。

在此压力之下,奥地利驻布列斯特-立托夫斯克的代表团非常渴望与乌克兰达成和平与贸易协议,他们甚至愿意向乌克兰谈判代表做出领土让步。

“与乌克兰的和平”

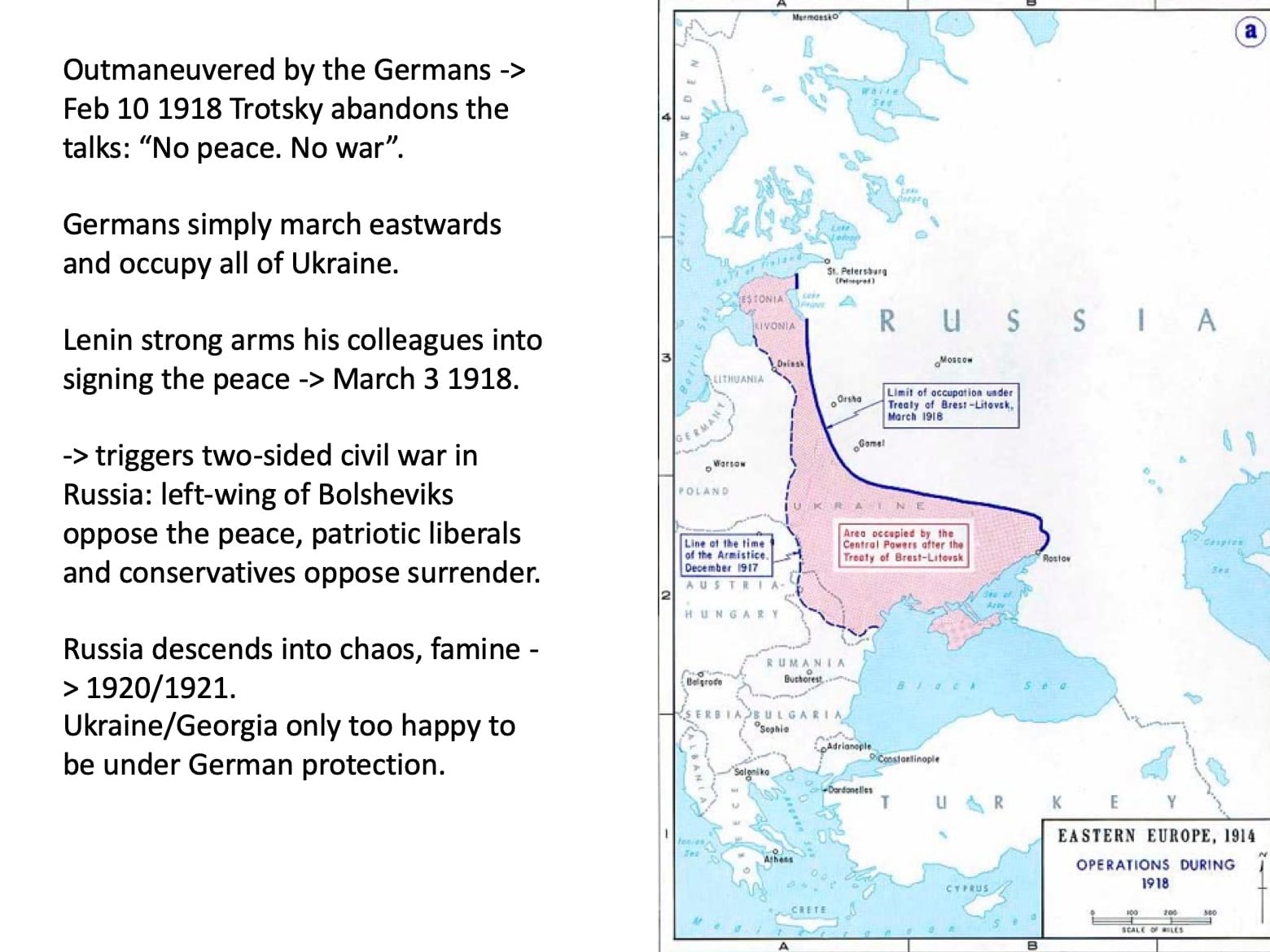

尽管这些战略利益十分明确,但与乌克兰方面的谈判节奏之迅速,以及在2月9日就宣布和约的举动,实则是一种对布尔什维克代表团施加压力的计策。

而德国的计策确实奏效,迫使托洛茨基提出那句著名的外交声明:“不战、不和”(No peace. No war)。

由于布尔什维克退出和谈,德国军队畅通无阻地迅速攻下乌克兰和其他地区。

东欧1918年军事行动地图

直到军事灾难降临,列宁才得以坚持他的务实路线,布尔什维克最终妥协了。

与此同时,在乌克兰,议会拉达与德国军方的共存局面迅速瓦解。我在《滔天洪水》一书中记述了这个故事:

1918年,奥地利和德国自信地期望他们的新乌克兰盟友至少提供100万吨粮食。 但到4月底,事实证明,“开发”乌克兰粮仓带来了许多意想不到的困难。 为了避免全面占领造成的巨大代价,奥地利和德国需要一个配合的地方当局与他们协作。遭布尔什维克袭击而被赶出基辅的议会拉达,在德国军队的帮助下才得以恢复,仍然需要一个喘息的空间才能重建它的势力。但是,德国和奥地利经济需求的规模庞大且极其紧迫,这不是一个可行的方案。

与革命时期俄国的其他地区一样,在乌克兰,确保民意合法性的唯一方法是将土地的所有权分配给农民。1917年夏天,一场全国性的占地运动重新分配了乡绅的地产。 在全国制宪会议(Constituent Assembly)选举中,乌克兰数百万农民把票投给社会革命党人(Social Revolutionaries),因为他们承诺建立以村庄为基础的农业未来。

社会革命党是反对布尔什维克的可靠盟友,但他们的土地政策与同盟国的利益背道而驰。 为了最大限度地保障可供出口的剩余,同盟国需要将耕作活动集中在面向市场的大型农庄。如果拉达为了德国人的利益而下令恢复大庄园,那将使其彻底失去信誉。如果德国人自己要用武力扭转这场农业革命,那么他们将需要从西线调来数十万军队,而鲁登道夫(Ludendorff)根本无法承受。

如果德国人能够用乌克兰人想要的工业制品来交换粮食,那么这场冲突可能会得到缓解。根据布列斯特-立托夫斯克和约,德国已承诺用工业产品交换粮食。 但在战争的压力下,用于出口的商品严重短缺。为了购买他们需要的粮食,同盟国采取了权宜之计,直接指示乌克兰国家银行印制他们需要的任何货币。这给了他们购买力,避免了土地征用,但在几个月内,货币变得一文不值。 在基辅的霍夫曼将军直言:“每个人都在疯狂地赚钱。 卢布被印制出来,几乎是白送的…… 农民们有足够的玉米存货,可以维持两三年,但他们就是不卖。”

1918年4月,德国在乌克兰发动军事政变——艾希霍恩将军(General Eichhorn)强行扶植一位哥萨克酋长

事已至此,德国别无选择,只能诉诸强制手段。1918年4月初,德军占领区司令、陆军元帅赫尔曼·冯·艾希霍恩(Hermann von Eichhorn)颁布政令,要求对所有土地实行强制耕种。然而,这项命令并未获得乌克兰拉达的认可,议员们拒绝批准政令。在数日之内,德国军方便决定放弃外交手段。他们发动政变,推翻了乌克兰拉达,转而扶植一位沙皇骑兵军官——彼得·斯科罗帕德斯基(Pyotr Skoropadskyi),建立了所谓的“乌克兰酋长国”。

就在德国帝国议会批准布列斯特-立托夫斯克和约仅仅六周之后,受经济压力驱使,德国军方毫不留情地、单方面摒弃了作为“自决的合法捍卫者”的角色。斯科罗帕德斯基几乎不会说乌克兰语,他的内阁成员则清一色由保守派俄罗斯民族主义者组成。德国国内的实际掌权者,大概已不再对建立一个可存续的乌克兰民族国家感兴趣;相反,他们似乎正准备将基辅作为保守派收复整个俄罗斯的跳板。

正如埃尔茨贝格在德国帝国议会中所哀叹的那样,眼下的局势不仅令人蒙羞,更是彻底失能:“在基辅的德国士兵如今甚至不能不带武器出门……铁路工人和产业工人正计划发动总罢工……农民拒绝交出任何粮食,一旦进行强制征粮,势必将引发流血冲突。”和平条约原定乌克兰应于1918年向同盟国交付100万吨粮食,但最终实际交付量不超过17.3万吨。然而,重点不只是“面包”。对埃尔茨贝格及其在帝国议会中的多数派同僚而言,更为关键的问题在于:究竟谁掌控着德意志帝国的国家权力。对此,埃尔茨贝格明确要求:今后德国在波罗的海与乌克兰采取的一切措施,均须取得帝国议会的同意与批准。

到1918年6月时,鲁登道夫的幕僚集团已经完全失去了长期支持乌克兰独立国家的兴趣。他们转而寄望于进军彼得格勒,扶持一个亲德的保守派政权统治整个俄国,并以乌克兰重新归属俄国主权为交换,换取德国对整个俄国的经济主导权。

随着德国在西线战场上的局势迅速崩溃,帝国议会才发觉,自己正在竭力阻止军官们在东线发动一场剑指彼得格勒的攻势。他们痛苦地意识到:事实上,他们不过是在协助一个自己从政治立场上极端厌恶的政权——日益施行恐怖统治的布尔什维克政权——继续生存下去。

随着德国整体权力体系的瓦解,其在基辅所扶植的政权也随之垮台。斯科罗帕德斯基的政权不到1918年12月就崩溃了,乌克兰随即成立了人民共和国。

我从这个历史事件中获得了哪些现实启示?

乌克兰一直是欧亚历史的一个支点。

它的历史虽然有别于俄罗斯,但又始终不可避免地与俄罗斯紧密相连。

乌克兰的历史,是在俄罗斯、欧洲(主要是德国)以及更广泛的全球帝国力量(如大英帝国与美国)之间的激烈角力中被塑造出来的。

这种力量的博弈固然可能具有压迫性,但也会在出人意料的时刻,赋予乌克兰行动者以能动性——乌克兰人一次又一次地展现出他们抓住历史机遇的能力。

任何具有远见且切合现实的欧洲秩序构想——包括东欧在内——都必须认真对待自决的力量。

主权有其经济基础。

仅依赖强制掠夺,代价高昂,绝不是一种有效的权力策略。