亚当·图兹:大选之后,德国防务困局待解

德国防务困局实为集体自我削权现象的冰山一角。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

当地时间2月23日晚,德国基民盟(CDU)主席、联盟党总理候选人默茨在柏林宣布胜选。在议会选举前的电视辩论中,现任总理朔尔茨与默茨曾就德国铁路的低效问题展开交锋,但双方均未能给出破局之策。图兹指出,曾令德国人自豪的德铁因多年投资不足而从辉煌走向混乱,以至于德国军事后勤能力捉襟见肘,甚至没有能力进行任何规模的军事行动。

本文英文版发表于2025年2月23日。

作者:亚当·图兹

译者:曹茗然

责任编辑:高铂宁

在2月23日(周日)德国选举前夕,一个关键问题浮出水面:德国政界真的明白情况有多糟糕吗? 他们是否认识到,德国在面对未来多重挑战时的准备是多么不足?他们是否意识到,自己已经让国家陷入何等衰败和无能的境地?

德国政界的自满情绪并不难理解。从许多方面来看,这个国家仍然高效运转,是一个极具吸引力的居住地。

然而,2022年2月,在俄罗斯入侵乌克兰的几天后,现已沦为跛脚鸭的社民党总理奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)宣布了“时代转折”(Zeitenwende)——一个历史性的转折点。这不仅是正确的,更是迟来的。

德国必须升级和调整其至今为止行之有效的经济、技术和战略模式,以应对新的挑战。这次选举本应聚焦的核心问题,是德国需要一场跨世代的、规模达5000亿欧元的投资行动。

这一数字已得到各类智库和社会利益团体的认同,并与2024年夏季德拉吉(Draghi)报告中为欧洲提出的投资规模相符。德国政治家们本该争论的核心问题,是如何启动这一重大投资计划,并如何在欧洲经济复苏的大环境下确保其可持续性。

这场选举本应是进行这场辩论的最佳时机。选举之所以提前举行,是因为朔尔茨领导的与绿党和自民党合作的三党联合政府因如何为军事支出及其他预算需求提供资金而分崩离析。

德国民主需要这场辩论。 与万斯在慕尼黑发表的MAGA式荒谬言论相反,德国的民主制度完全足够成熟和稳固,能够公开讨论即将面临的挑战,并直面它们。至少,它本可以,也本应该如此。

然而,这次选举却由对关键问题的回避所主导。 正如杰里米·克利夫(Jeremy Cliffe)所指出的,这场竞选往往让人感觉候选人们仿佛希望自己仍活在2010年代的美好时代。

这种与现实的脱节,在朔尔茨与其基民盟(CDU)竞争对手、周日选举的预期获胜者弗里德里希·默茨(Friedrich Merz)之间的一次交锋中表现得尤为尴尬。当二人就德国铁路系统的现状展开辩论时,这一问题显露无遗。

铁路曾是德国国家的骄傲,如今却不再如此。 延误和取消已成常态,给旅客带来巨大不便,使得整个系统在铁路旅行需求迅速增长的当下陷入混乱。

默茨认为,德国铁路系统的低效问题可以通过将列车运营与轨道维护和开发剥离来解决。他寄希望于这种结构性改革能够带来更多的竞争和更高的效率。

而朔尔茨则反驳道:

“我们不应该拆分德国联邦铁路(Bundesbahn)。否则后果会和英国一样糟糕——一切都无法正常运作,铁轨破损,列车质量低劣。”

英国铁路系统长期以来一直是低效运作的代名词,而德国传统上以其高效的列车系统而自豪。因此,朔尔茨的这一讽刺言论既熟悉,又令人警觉地暴露了他与现实的脱节。

如今,任何一个不得不依赖德国铁路出行的人都不再指望列车会准点运行,甚至不会奢望它会停靠在预定站台或按计划路线行驶。在21世纪的德国铁路系统上,旅客的每一次出行都像是一场注定失败的赌博。

至少在可靠性方面,朔尔茨完全活在自己的世界里。

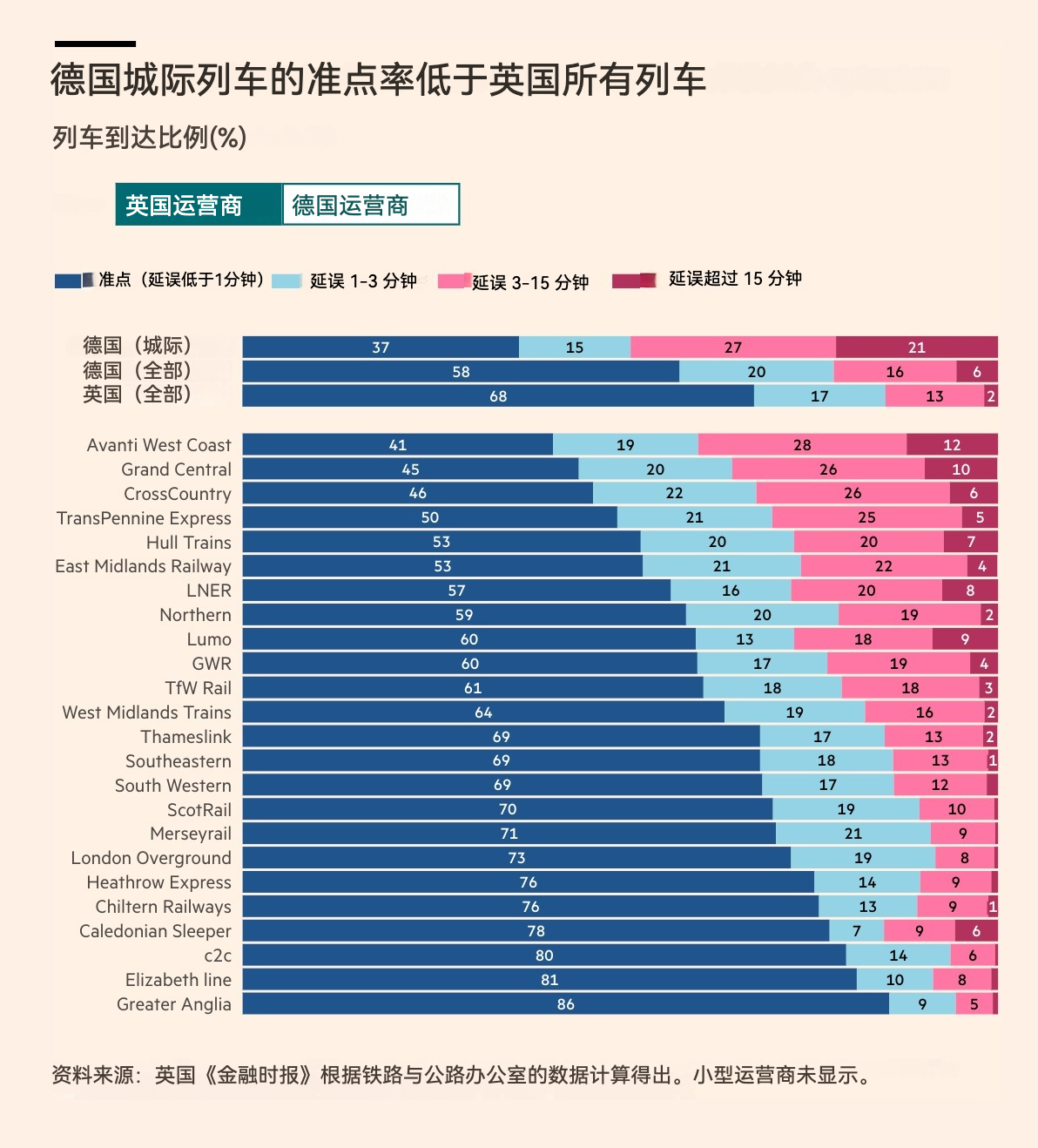

英国《金融时报》(FT)的一支专家团队对这一问题进行了事实核查,结果令人震惊。他们对2024年2月至2025年1月底期间的19亿次列车到站数据(每天500万次到站)进行了细致分析,结果显示,实际上,英国铁路系统的任何一部分都没有德国城际铁路系统那么不准时。

整体而言,德国铁路系统的准点率低于英国的平均水平。 德国铁路系统的严重延误率是英国铁路系统的三倍,而德国城际列车的严重延误率更是英国铁路系统的十倍。

可以说英国铁路系统的一个优势在于,它是一个相对独立的系统,被英吉利海峡隔绝在德国铁路的混乱之外。

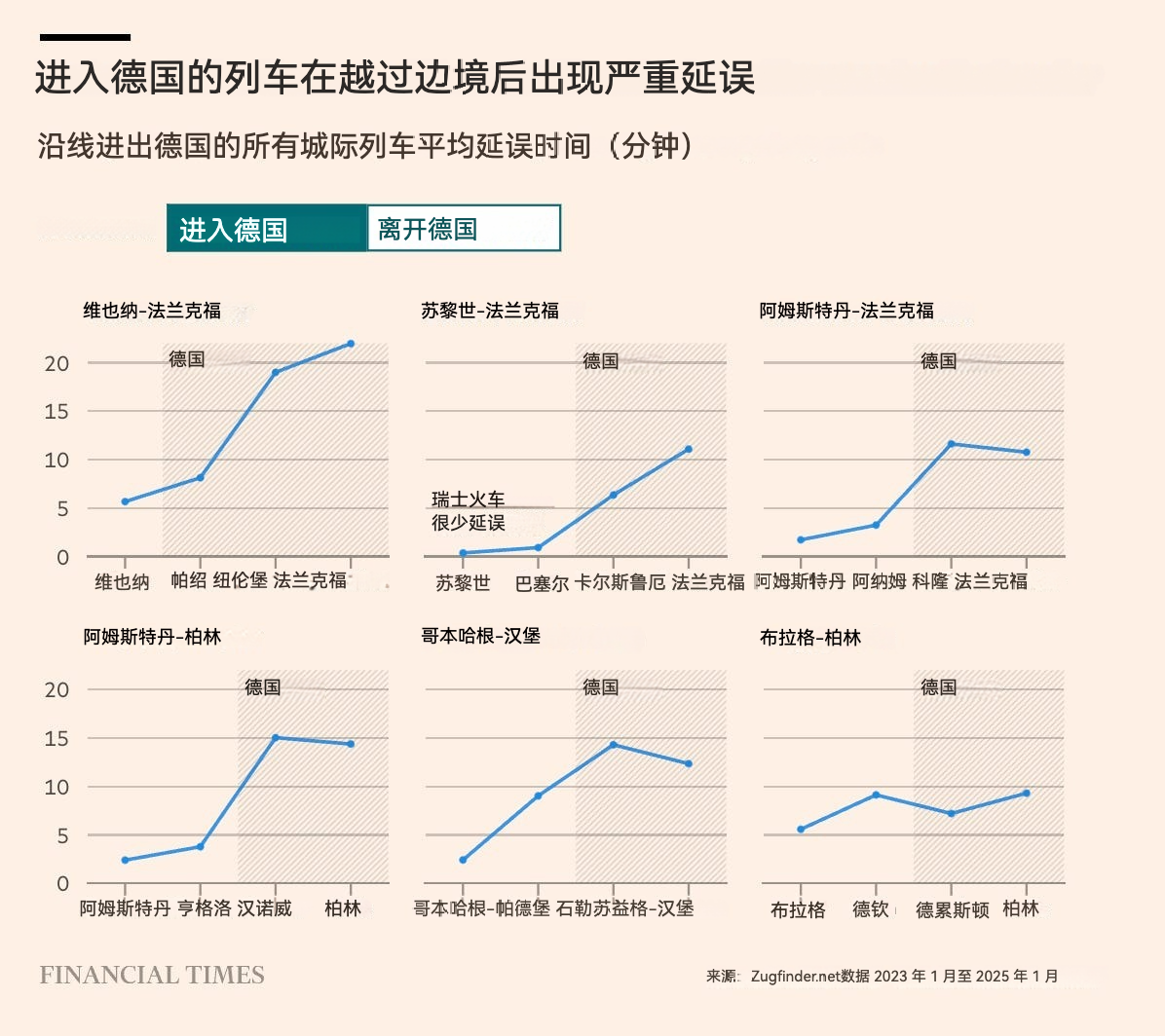

然而,欧洲其他国家的铁路运营商就没有这么幸运了。从德国出发、经过或终到德国的跨国列车往往会出现延误,其严重程度在整个欧洲范围内都无可比拟。

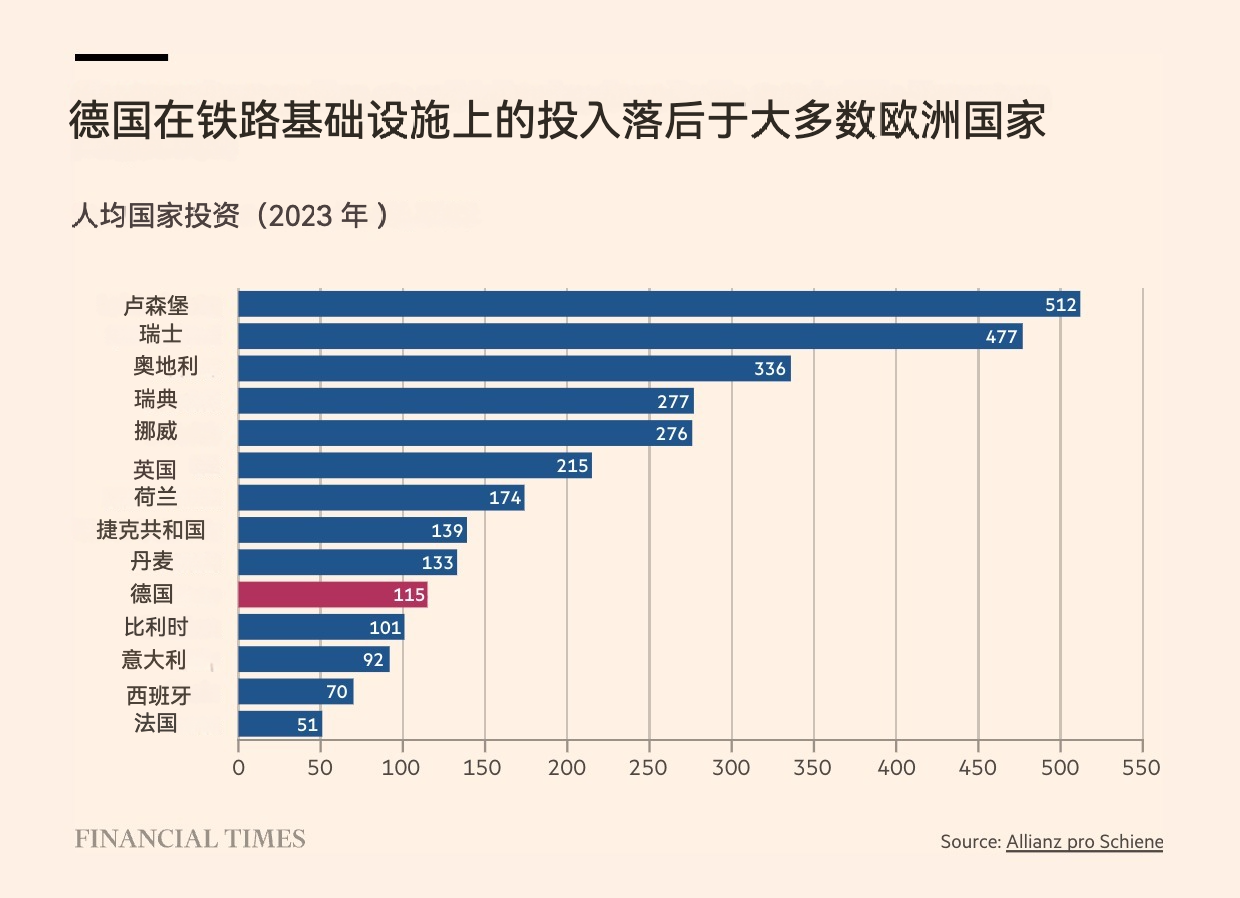

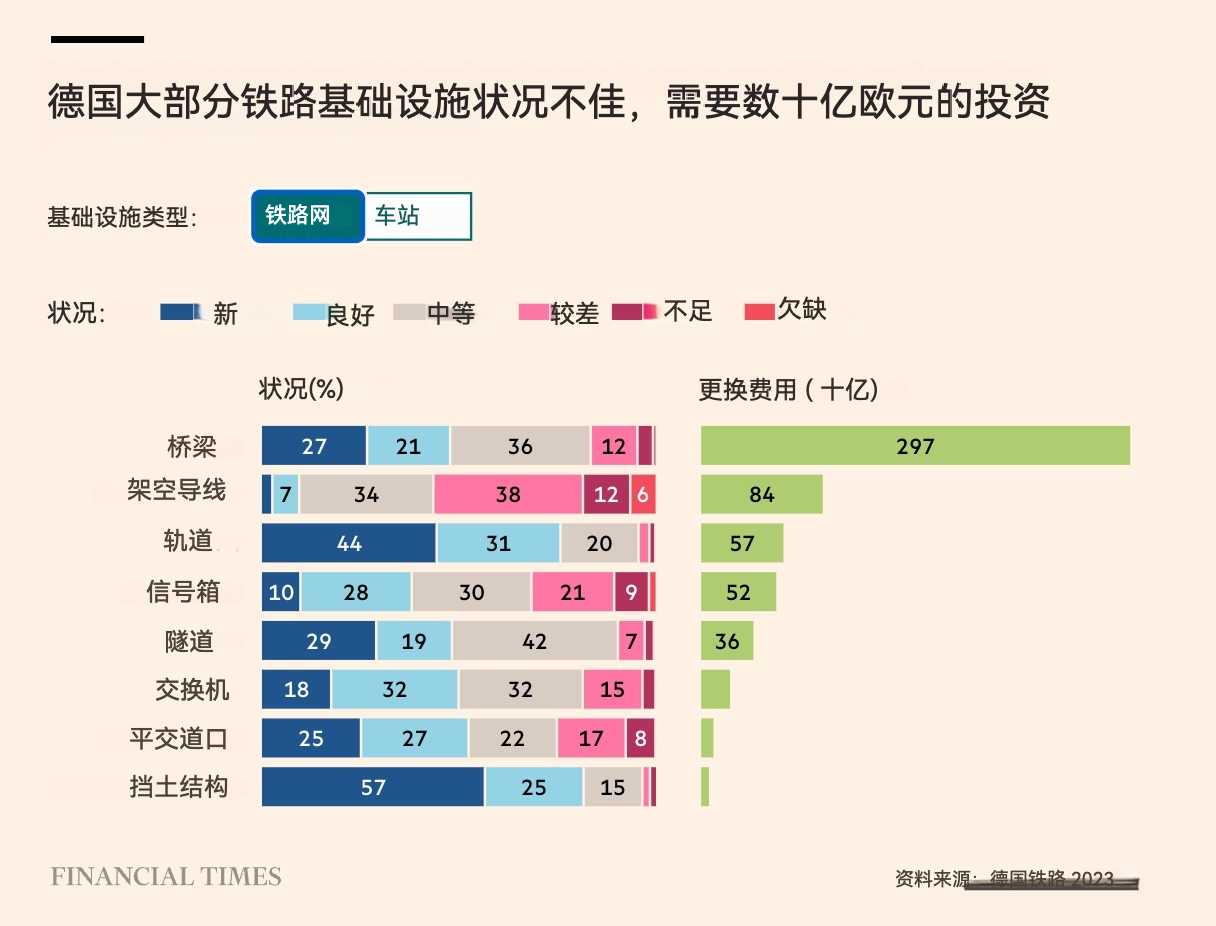

德国铁路系统陷入混乱的原因并不是什么不可思议的谜团。其根源在于铁路服务需求的激增与数十年来的投资不足。 这不仅是德国糟糕的财政治理(如债务刹车机制)的结果,还与德国联邦铁路(Bundesbahn)所采用的一套极为不合理的会计规则密切相关。

这个系统正在崩溃。任何使用过德国铁路的人都能看出它令人震惊的糟糕状况,然而,自满的总理却更愿意对其他国家发表廉价且缺乏事实依据的讽刺言论。

在即将到来的选举中,社民党(SPD)很可能会屈居耻辱的第三名。那么,基民盟(CDU)是否能提供更现实的解决方案?恐怕并非如此。默茨提出了结构性改革方案,但他并未计划将这一改革与德国铁路系统迫切需要的大规模投资相结合。

铁路问题也绝非孤例。自2000年代以来,德国的公共投资整体上一直处于低迷状态,其水平甚至远远低于美国。

德国铁路系统的现状不仅影响着本国经济的运行效率,给数千万旅客带来了不便,更涉及当今欧洲的核心地缘政治关切。

在最近一期 Ones and Tooze 播客中,我的联合主持人卡姆·阿巴迪(Cam Abadi)提出了一个发人深省的问题:假设欧洲决定向乌克兰派遣大规模部队,德国是否具备足够的后勤运输能力来将其送往前线并维持供应?

这个问题直击要害,让我深刻意识到德国铁路问题的更广泛影响。

这瞬间激发了我作为军事史研究者的兴趣。

自19世纪中叶以来,铁路后勤一直是现代战争的核心要素。

早在1850年代,铁路所提供的高速而强大的运载能力,标志着军事史上最根本性的变革。在19世纪60年代普鲁士重建军事力量的过程中,时任总参谋长赫尔穆特·冯·毛奇(Helmuth von Moltke)率先将这一新技术应用于现代战争,使普鲁士走在军事发展的最前沿。1870年普法战争中,由普鲁士领导的德意志军队之所以能够战胜法国,很大程度上依赖于铁路所带来的大规模机动能力。

德国军用弹药列车,1874年。

从19世纪70年代起,一直到一战、二战,乃至当今,铁路(以及集装箱运输)一直是运输重型装备——如60吨级坦克或海量弹药——唯一高效的方式。当然,在现代战争中,除了铁路运输,你还需要坚固的公路和桥梁,以承受从列车或港口卸载的重型装备带来的压力。

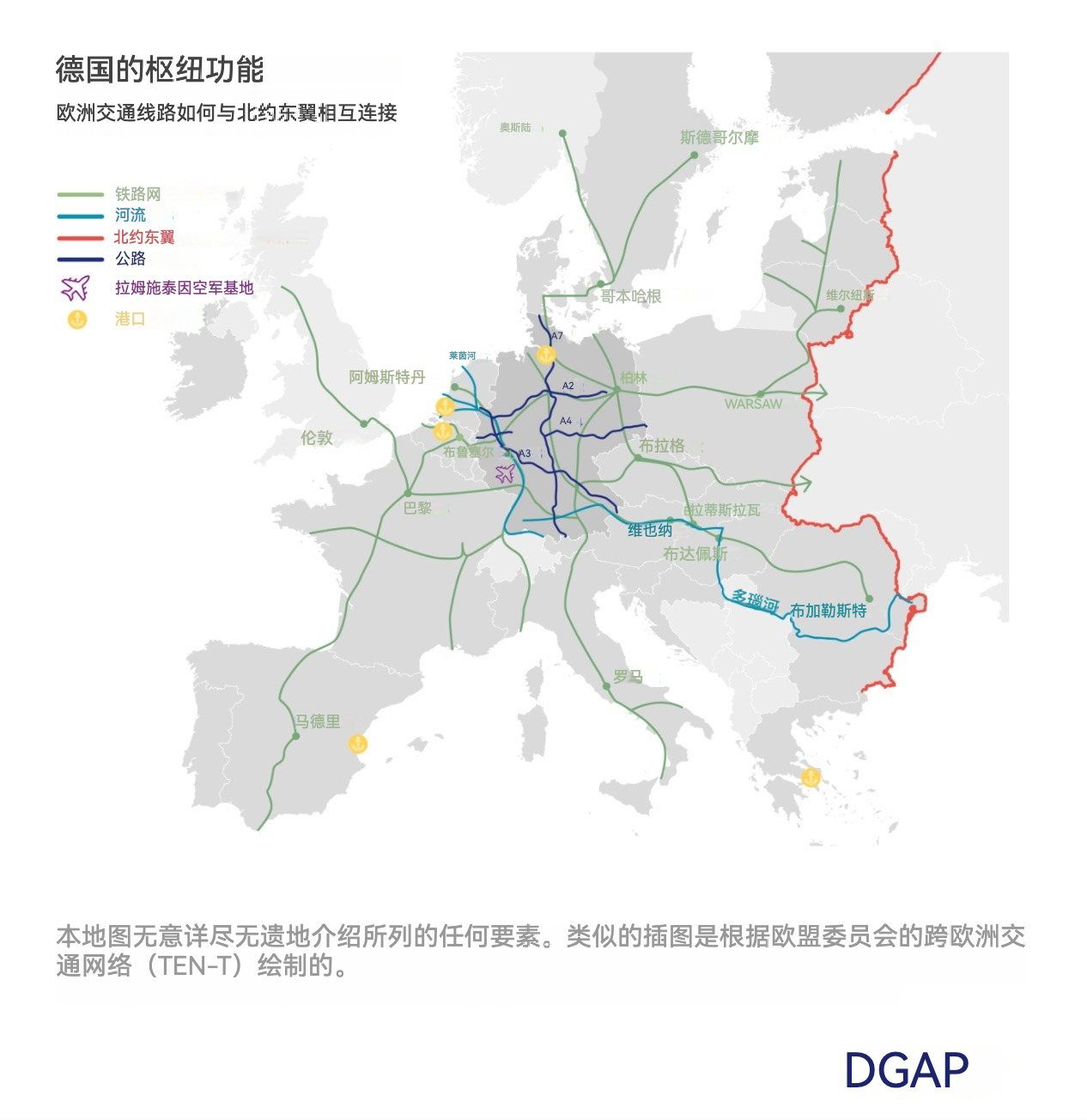

在任何未来的战争场景中,德国凭借其独特的地理位置——著名的 Mittellage(中央位置)——都是北约及其盟友的关键后勤枢纽和集结区域。

来源:德国外交关系委员会(DGAP)

在1990年代,德意志联邦共和国的铁路系统和公路规划仍然考虑到了军民双重用途,甚至设有专门的道路标识,指示适合坦克通行的路线。然而,自1990年代以来,这一整套体系已被拆解。

2024年6月,德国外交关系委员会(DGAP)发布报告指出,如果德国不希望其铁路和交通基础设施成为北约部队过境时的后勤噩梦,就需要至少300亿欧元的投资。

在这一点上,朔尔茨“无伤大雅”的口误与现实中的硬实力问题发生了交汇。

暂且不论德国城际列车的糟糕准点率,更关键的问题在于:德国的国家交通系统是否有能力支持国防体系,并履行其作为盟国的承诺?

德国外交关系委员会的报告以令人痛心的细节阐述了这一问题:

“从西班牙、法国或荷兰向乌克兰运送坦克,意味着需要通过德国境内运输重达65吨或以上的军用车辆。而与任何物流公司一样,军队也必须应对德国联邦体制下日益繁琐的规则:申请重型运输许可、在公路网络上寻找一条可行的路线(其中许多桥梁和隧道年久失修)、在过度拥挤的铁路系统中申请运输时段,以及应对冗长的边境检查。对于乌克兰而言,这不仅意味着额外的时间和成本,更可能直接危及前线士兵和平民的生命。”

德国外交关系委员会的评估也得到了金融时报调查报道的有力支持。根据德国联邦铁路(Bundesbahn)自己的估算,仅要将桥梁系统恢复到合格标准,就需要投资 2970亿欧元。

这些忧虑绝非空穴来风,亦非德意志一国独承之重。

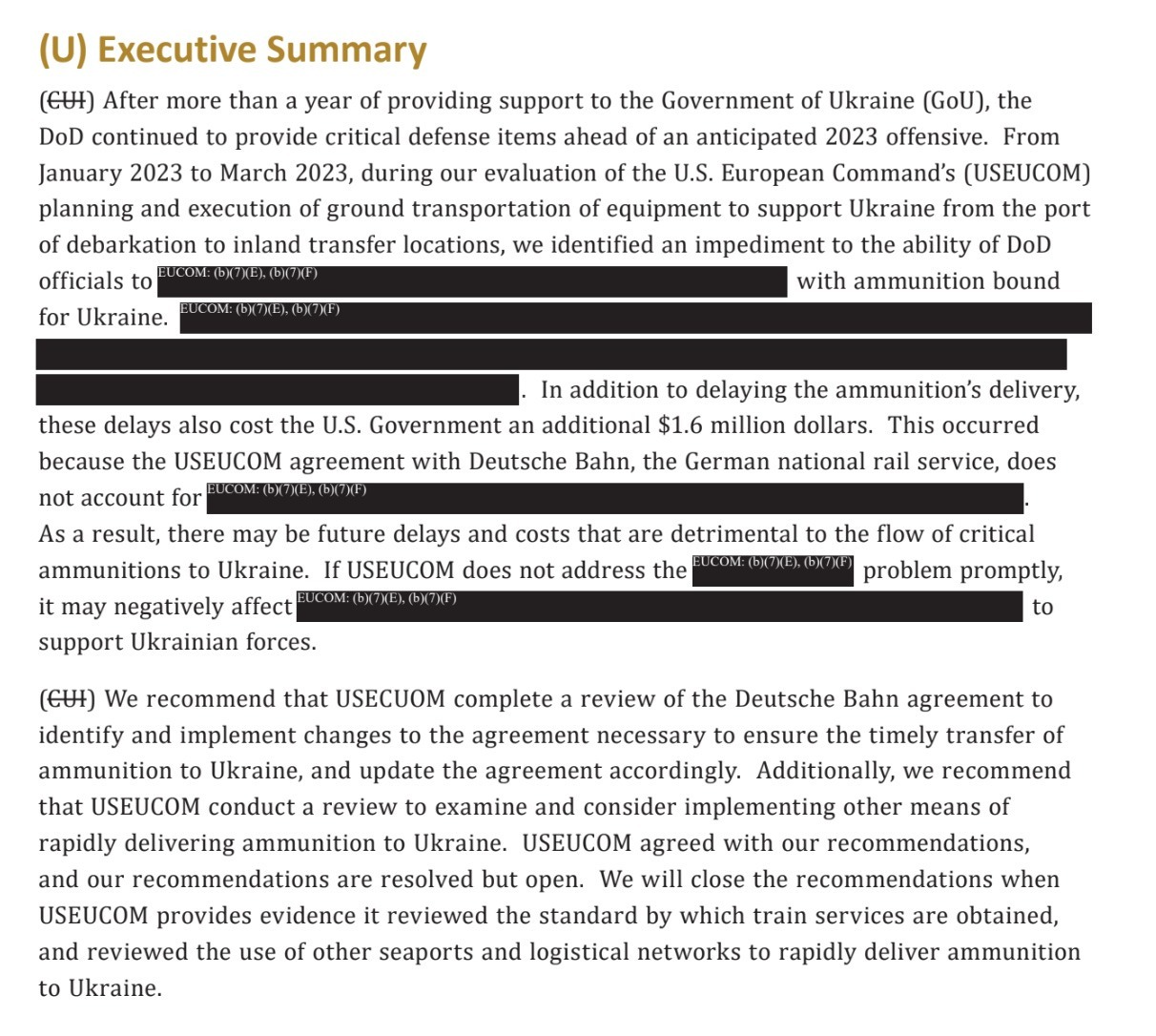

2024年披露的美国国防部监察长报告(虽经大量删节)揭示:2022-2023年冬季,美军欧洲司令部与德国联邦铁路(Deutsche Bahn)的合约关系破裂,导致大批援乌弹药滞留仓储枢纽。

美军最终弃用德国铁路系统,转而租赁内河物流,方将弹药送抵前线。但凡与德国联邦铁路打过交道,都会觉得此事不足为奇。

2023年,德国联邦国防军与联邦铁路签订协议,购置343节平板货运车厢。德国铁路货运公司(Deutsche Bahn Cargo)坦言其无法履约——彼时其商业运输订单履约已捉襟见肘。及至2024年,联邦国防军更大幅削减原定铁路合同预算。

曾任美军驻欧洲司令的本·罗杰斯中将(Lieutenant General Ben Rodgers)以冷峻笔触勾勒现状:

"我们缺乏足够的运输能力,亦无支撑北约部队在欧洲快速机动的基建体系……德国铁路当前运力,仅能同步输送一个半装甲旅。"

现代战争基本作战单元的装甲旅,标准配置约4000名士兵、90辆主战坦克、15门自行榴弹炮、150辆步兵战车、500辆履带式车辆及600辆轮式车辆等装备。

运力上限锁定在一个半旅级单位,意味着德国没有能力进行任何规模的军事行动。

最新战略评估显示,欧洲欲形成对俄有效威慑,未来数年需整编50个新型作战旅——此规模超出当前德国铁路系统承载能力30倍之巨。纵使该数据存高估之嫌,亦足以说明德国基础设施极度不足的状况。

无论对于欧洲战略议题持威慑论抑或缓和论,这都是一个引人注目的历史事实:在21世纪的今天,这一国家力量命脉竟已不再是理所当然的。如果国家的定义在于其对合法暴力手段的垄断,而疆域整合与领土防卫又是任何国家不可或缺的职能,德意志民主国家选择放弃这些能力究竟意味着什么?

究其本质,德国防务困局实为集体自我削权现象的冰山一角。除军事运输外,气候政策、数字战略、全球发展等议题也立刻浮现在脑海中。如果我们要谈论民主,叩问共同价值与承诺,这正是我们应该讨论的内容。