亚当·图兹:战争、和平与历史的回归

西方的政治阶层不仅误解了过去80年里世界的发展,还误解了西方和美国本身已经变成的样子。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

过去几年间,全球各地的暴力冲突呈现出令人担忧的升级趋势。尽管全球化曾一度带来希望,但如今经济纽带已经不足以应对新兴的修正主义和地区霸权的扩张。图兹指出,拜登政府试图通过战略调整重塑全球秩序,而以色列正是美国外交政策的关键痛点。

本文英文版发表于2024年1月1日,刊发时有编辑。

作者:亚当·图兹

译者:曹茗然

责任编辑:高铂宁

2023年,全球范围内暴力的升级令人震惊。正如《金融时报》所指出的:

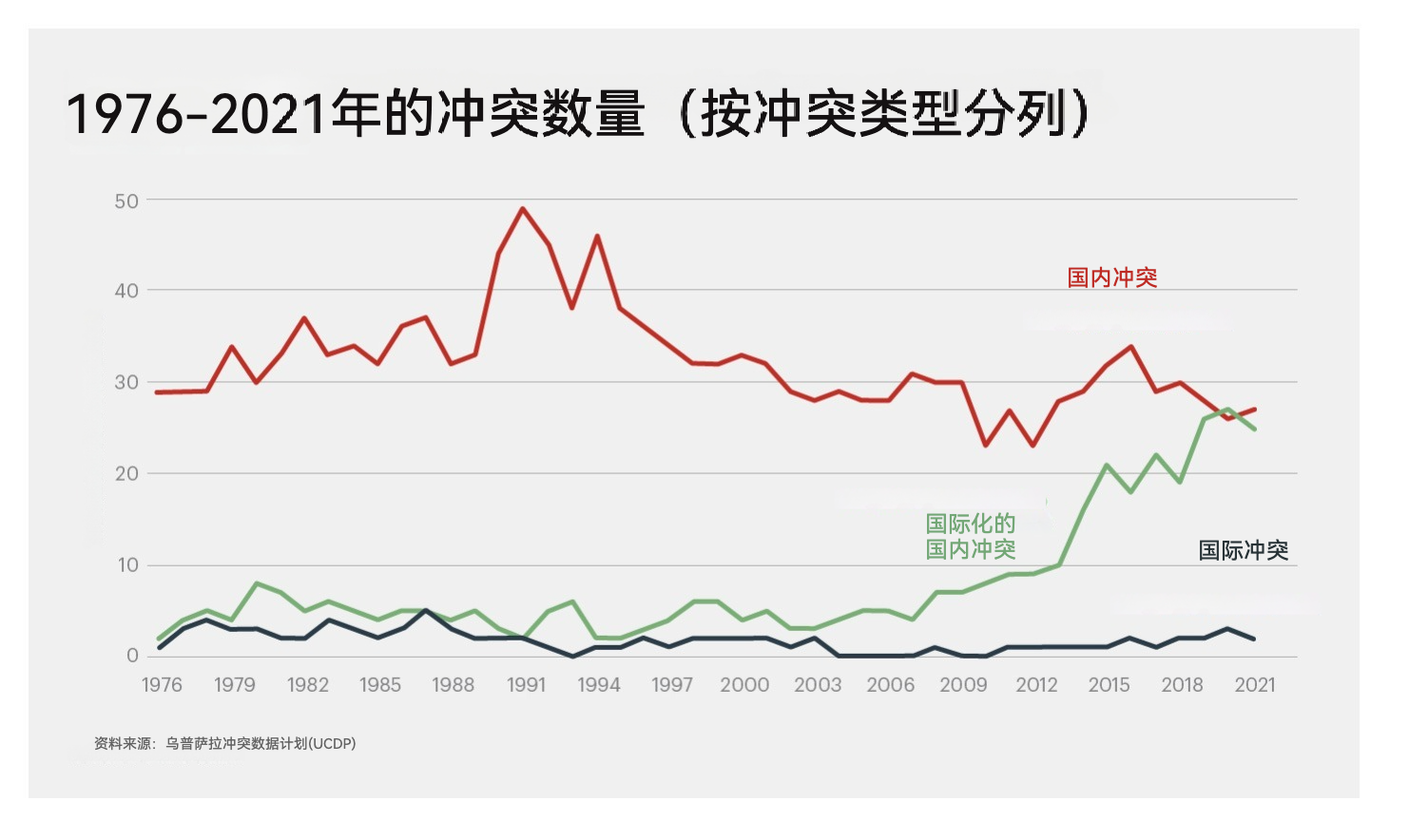

全球范围内战争激增的情况可以从数据中得到验证。最近国际战略研究所的一份报告记录了全球正在进行中的183场冲突,这是三十多年以来的最高数字。而这一数字产生于加沙战争爆发之前。

我们如何在当代史中定位这种暴力的激增? 我们可以像《金融时报》那样指向各类偶然原因,比如情报和威慑的失败、国家能力的脆弱以及对西方强权正在衰落的观感。

虽然我们承认原因的多样性,但我们应该更深入地探讨这个问题。

在2023年,马里、布基纳法索、苏丹和缅甸都经历了激烈的暴力冲突。在每个案例中,我们都可以找到源自20世纪历史的因素:脆弱的后殖民国家、冷战的压力与伊斯兰激进主义的兴起。地方层面对资源和权力的争夺、区域性与全球性的力量也都在激化这些冲突。但它们都体现了一个令人担忧的新趋势,即国际化的国内冲突。推动这些冲突的并不仅仅是“西方的衰弱”,还有美国、俄罗斯、中国以及阿联酋和沙特阿拉伯等区域性力量之间的新对抗。

来源:人类愿景(Vision of Humanity)

尽管这些贫穷国家的冲突并不完全脱离于全球趋势,但其影响大多是单向的。战事因更广泛范围内的全球和国际力量推动而升级,但这些冲突本身的更广泛影响则相对有限。这也解释了为什么尽管此类冲突规模庞大,它们却很少被报道。作为主流新闻的消费者,必须有意识地将它们重新纳入更大的图景之中。Chartbook关于缅甸的第256期与关于苏丹和萨赫勒淘金潮的第209期都朝这个方向做出了努力。

而在光谱的另一端,2023年全球两大经济体——中国和美国——在全球大国竞争的最新阶段展开对峙,这场交锋可能会颠覆我们所熟知的世界。这场冲突几乎每天都占据新闻的头条。在Chartbook第249期中,我勾勒了新时代里第一次战争恐慌的历史,时间自2022年10月始至2023年春季为止。在我看来,第二次冷战观察站(Second Cold War Observatory)发表在《地缘政治(Geopolitics)》上有关“第二次冷战”的文章是目前讨论这一新兴冲突及其历史定位最为有趣的作品。

与此同时,俄罗斯和乌克兰继续着自2022年2月俄罗斯入侵以来的激烈冲突。正如我在《崩盘》一书中所指出的,这场冲突必须结合1990和2000年代未解决的紧张局势来考量,结合自那时以来资本主义既不均衡但又具有总体性的发展来审视。在冷战后大国冲突的主要事件中,首先爆发的是2008年的俄罗斯-格鲁吉亚战争,接着是2013-2014年在乌克兰的冲突。

然而,毫无疑问,2023年发生在中东的暴力冲突是最能引发西方公众、政策圈与媒体警觉和不安的事件。

这与该冲突可能由伊朗升级为一场重大地区战争的风险有关,无论这种风险有多远。它还反映了欧洲和美国政治对中东,特别是对以色列命运的特殊关注。2023年10月7日哈马斯对以色列发动的暴力袭击唤起了针对犹太人的长期施暴史的回忆,而该历史最终在纳粹大屠杀中达到顶峰。以色列对加沙的进攻是以色列长期以来针对巴勒斯坦人民的战争中迄今为止最为极端的一次升级,这一战争可以追溯到1948年的“大灾难”(Nakba)。以色列的轰炸行动成为现代战争编年史上烈度最高的战事之一。

对于我们这些以纽约和柏林为轴线的跨大西洋关系参与者来说,这一时刻的政治形势尤为艰难。

这一年以海因里希·伯尔基金会(德国绿党基金会)撤回参与汉娜·阿伦特奖的颁奖典礼而引发的丑闻而结束。今年该奖项授予了玛莎·格森。伯尔基金会的这一难以理解的决定是由格森在《纽约客》发表的一篇文章所引起的。在文章中,格森坚持认为,与其将加沙称为“露天监狱”,我们应将其等同视为纳粹政权建立的犹太人隔离区。格森的观点是,监狱是一个永久性的拘留设施,而加沙的一切都表明它像犹太人隔离区一样,正在为最终的毁灭做着准备。不管你是否同意格森的观点,伯尔基金会的决定是不可被辩护的。而伯尔基金会领导层在一场在柏林举行的公开辩论中为自身辩护的努力也显得苍白无力。

就我个人而言,我认为跨历史性的比较不如将中东冲突置于其本身历史背景中有意义。我在11月为《金融时报》撰写的专栏文章中勾勒了一种可能的框架,并在我为经济政策研究中心(CEPR)和基尔世界经济研究所组织的地缘经济学会议做的主题演讲中进一步扩展了该框架。会议在赫尔玛·沙赫特的前德国国家银行大楼举行,这里现在是德国外交部的所在地。你可以在图说政经Newsletter找到会议内容的直播链接。我的主题演讲开始于会议第二天的4小时15分钟处。

在柏林的主题演讲为将中东冲突置于历史和政治经济背景中考量作了两项努力。

首先,犹太复国主义必须被理解为其时代的产物,即作为一项定居者殖民主义的工程,其典型地反映了19世纪末与20世纪初欧洲的全球思维。它的独特之处在于,以色列人是最后一批以神学、文明优越性和民族主义为理由,全面霸占了非欧洲土地的(多数为)欧洲人。当然,土地掠夺仍在世界各地持续进行,但在当今,作为 “经典的”定居者殖民主义意识形态的实例,以色列独一无二地符合定义且对此不加掩饰。

由于犹太复国主义者最初可支配资源相对有限,加上巴勒斯坦人口的相对规模,其对巴勒斯坦人口的移除并不完全。以色列定居区的扩展以及巴勒斯坦人口的迁移、隔离和碎片化仍在持续。

我最近读到的将犹太复国主义作为定居者殖民主义逻辑进行的最有启发性的研究是阿隆·孔菲诺(Alon Confino)在2023年春季《历史工作坊杂志》上发表的精彩文章。它阐明了这样一个事实:最初,对于大多数犹太复国主义者而言,一个拥有更少巴勒斯坦人的犹太巴勒斯坦是个不太可能实现的目标,而这已经成为了新的以色列国家已取得的现实。

这不一定是犹太复国主义最初的宏大设计,也不需要责怪其奇怪或特别之处,因为在当时这种观点是如此普遍而广泛被接受。正如孔菲诺指出的:

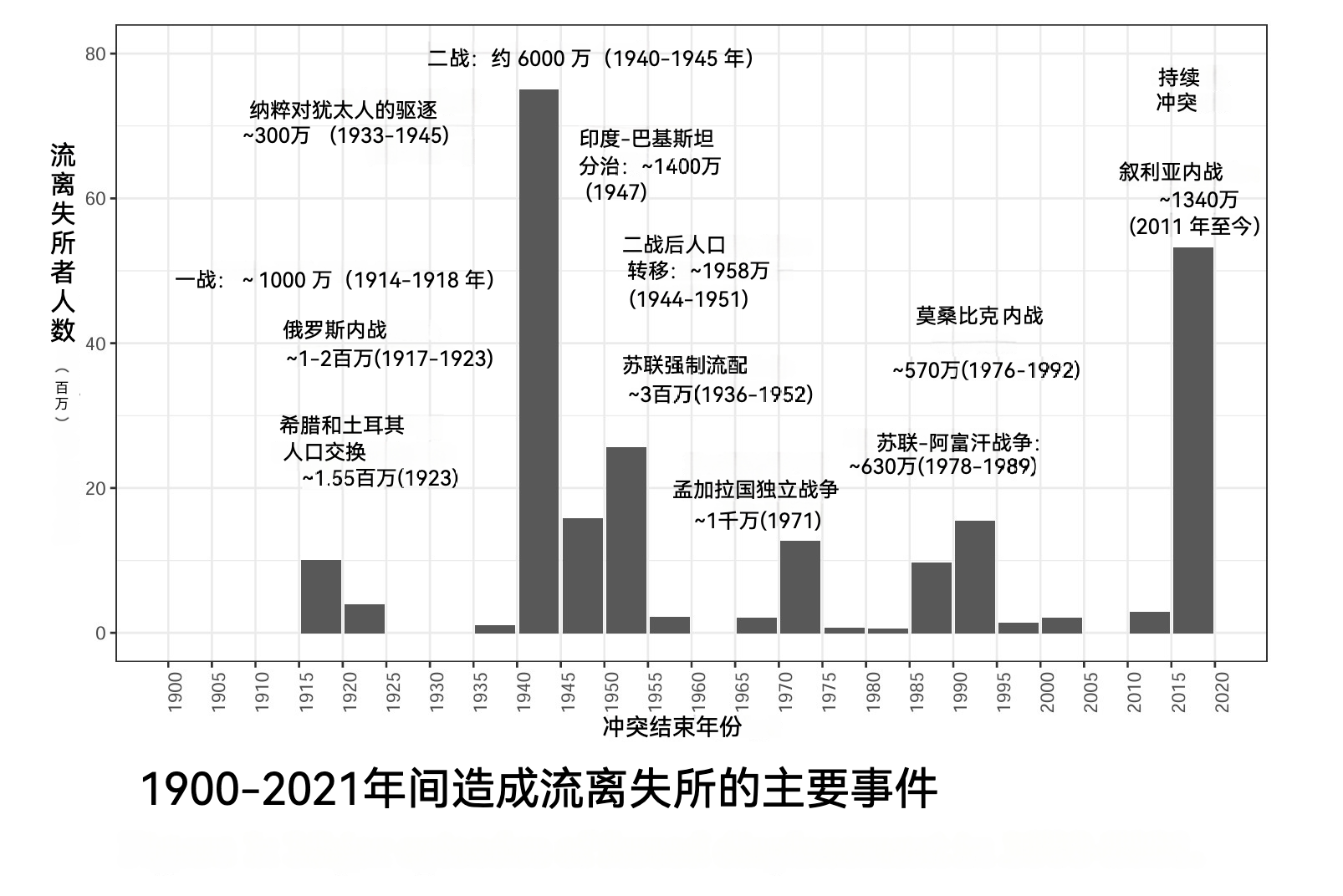

当本-古里安在皮尔委员会(1936-1937)后认为一个同质犹太国家是梦想成真时,当他在1941年思考可以并且应该以何种形式进行人口置换时,他的犹太复国主义想象符合当时的民族主义想象,也符合二战后对强制人口迁移持有积极态度的国际背景。在20世纪40年代,民族清洗成为东欧的日常,塑造了一系列获得国际社会认可的同质民族国家。这类族群清洗一直持续到1948年,扩展到欧洲以外的印度和巴基斯坦。族群清洗是更大范围内欧洲历史进程的一部分,这一进程中,奥匈、德意志、俄罗斯和奥斯曼帝国的边疆地区——多民族共存的地理区域——在20世纪上半叶变成了国家允诺下压制民族-宗教差异性的族群清洗和种族灭绝的重灾区。在此过程中,巴勒斯坦是自波罗的海到地中海海滨的更广大的民族国家形成过程的一部分。

1940年代或强或弱的强制人口迁移规模之大令人震惊——以色列国(以及现代的巴基斯坦、印度、德国、波兰、捷克等最有代表性的国家)正是在这样的历史背景下形成的。

第二次世界大战迫使大约6000万人离开家园。战争结束时,边界重划和族群清洗使数以千万计的人口再次迁徙。在欧洲,战争结束或行将结束时,约有2000万人流离失所。通常,这种情况以链式迁移的形式出现:因苏联占领而被迫西迁的波兰人搬入了被驱逐到西方的德国人所腾出的房屋。这一过程到处都是暴力行为,受到怨恨和愤怒的驱动,同时也伴随着道德上的疑虑、内疚以及对于风险和不确定感的恐惧。回归权的问题并不仅限于巴勒斯坦。

来源:恰尔内什(Charnysh) 2022

在欧亚大陆的许多地区,20世纪40年代的冲突延续至今。缅甸于1948年独立成为一个民族国家,但至今仍是一个多种族、多文化的拼凑体。台湾问题可以追溯到中国内战和1949年国民党撤台。朝鲜半岛两国至今仍在技术层面上处于战争状态。虽然日本与所有邻国处于和平,但与韩国和中国的关系极为紧张。

巴以冲突自20世纪40年代以来持续至今并不是一个例外。巴以冲突的例外之处在于其暴力的烈度以及西方大国与以色列定居者殖民主义扩张之间的共谋关系。

在一个冲突长期存在的世界中,欧洲是唯一的例外。在两次极度暴力的战争(1914-1918年和1939-1945年)之后,经历过本身极其暴力的和平形成过程以及冷战期间的危险对峙,欧洲首先实现了西欧的和平一体化,随后欧盟扩展到前华沙条约下的大部分地区。甚至德国统一也没有释放出愤怒的领土收复民族主义恶魔,而在1980年代的德国右翼中仍然在利用这些恶魔。

在2+4会谈时,德国的保守派政府终于愿意接受战后东欧的国家边界。德国与欧洲其他国家的领导人们在正视过往方面表现出了极大的勇气。捷克领导人甚至为二战后驱逐300万德国人的暴行道歉。当然,这种和平进程有赖于经济层面的成就。政治融合又推动了经济增长,形成了良性循环。整个进程都在美国的霸权和资金监督下进行。

正是这些条件让欧洲风雨飘摇的成功故事得以巩固,成为能够出口的陈词滥调。

具有讽刺意味的是,正是在20世纪90年代的中东,欧洲的叙事被采纳了。阿里·克兰普夫如此总结了1990年代以色列的和平政治:

自由化市场与鸽派安全观之间的联系体现在希蒙·佩雷斯的政治愿景中,佩雷斯是国际主义式的新自由主义愿景能够实现的关键人物之一。佩雷斯,这位1985年以色列金融稳定计划的支持者,认为该计划是其地缘政治愿景的核心元素,体现在“新中东”的概念中(佩雷斯,1993;另见本·波拉特,2005a)。

人们不难注意到,佩雷斯受到欧洲一体化进程的启发,在该进程中,自由市场被视为地区和平机制:“最终,中东将联合形成一个共同市场——在我们实现和平之后。这个共同市场的存在将促进维持长期和平的切实利益”(佩雷斯,1993,第99页)。

盖·本·波拉特将佩雷斯的书描述为“基于经济理性、和平、民主、合作、共同利益和普遍繁荣的地区未来蓝图。”根据佩雷斯的愿景,本·波拉特认为,中东需要在“和平、全球一体化与进步”与“持续冲突与落后”之间做出抉择(本·波拉特,2005a,第39页)。

经济与国家安全之间的联系也基于以色列私营部门的利益,以色列私营部门有望从新中东愿景的实现中获益。而以色列知识分子和专业精英也对此表示支持(克伦,1994)。

事关巴勒斯坦权力机构的经济合作与发展(本应是)新中东政策议程中的一个关键要素。国际主义式的新自由主义议程体现在1993年4月以色列与巴勒斯坦权力机构签署的《巴黎议定书》中,该议定书明确指出,“双方认为经济领域是两方互相关系的基石之一,有助于双方实现公正、持久和全面和平方面的共同兴趣”(加沙-杰里科协议,1994年)。

正如克兰普夫进一步指出的,这一愿景因第二次巴勒斯坦起义的抵抗、哈马斯在加沙的崛起与以色列的右翼转向而脱轨。但无论现实情况如何,欧洲和美国仍坚持1990年代的两国方案愿景。10月7日的恐怖事件在很大程度上摧毁了这一远景的可能性。

正如我该年在《金融时报》上发表的最后一篇文章中所论证的,2023年的冲击不仅限于中东。这显然也是有关俄罗斯和中国的深刻认知:经济合流导致地缘政治和政治协调的模式已经破产。事实上,这一直是一种徒劳的希望。

我们能够忽略这一事实,是因为全球经济一体化确实产生了非常实在的效果。因此,形势实际上是不明朗的。尽管普京顽固地坚持俄罗斯民族主义式的修正主义,但经济增长确实促进了东欧大部分地区的一体化,也确实催生了西化的俄罗斯中产阶级。尽管中国领导层越来越坚定而自信,但中国也出现了同样的效应。在中东,也存在着追求和平的兴趣,一个全球化的商业阶层渴望在贫困和无权的巴勒斯坦人头上实现佩雷斯新中东愿景的校正扩展版本。

这些影响都是真实的。但它们并不能保证历史会朝着西方所希望的方向发展。实际上发生的情况更像是一场拔河比赛。尽管经济和全球商业文化强大,但力量极不平衡。北京从未屈服。莫斯科不接受其帝国的收缩。在中东,两边的好战分子更愿意通过挑衅与暴力行为来破坏任何指向和平的势头。

更难以理解的是,那些决意挑战西方权力的人也从未放弃世界经济,而是选择从中获利。因此,西化的力量往往发现自己或多或少自愿地作为政府的对外接口,尽管这些政府致力于与此相反的长期目标。

以色列再一次是个值得深思的例子。正如克兰普夫所述:

国际主义式的新自由主义时代随着1995年11月4日以色列总理伊扎克·拉宾被暗杀而告终。拉宾被暗杀后,工党在内塔尼亚胡领导下被利库德党击败。内塔尼亚胡从1996年到1999年担任总理,2009年再次当选,自那时以来他一直担任以色列总理。2003年至2005年期间,内塔尼亚胡出任财政部长。尽管他有着强硬的国家安全立场,但内塔尼亚胡从未试图逆转自由化和全球化的进程。相反,事实证明,他推动了这一进程。

一个明显的标志是巨额储备金的积累。以色列和俄罗斯的储备均超过其GDP的20%。中国的储备更为庞大,但其经济规模也更大。相对而言,它们的表现不如最初看上去那样惊人。但公平地说,这三者都可以被视为自我保险的实例。

当然,储备金本身是一种对全球经济份额的所有权,是一种以全球货币为象征物进入该世界的方式。俄罗斯的储备金已经被证明很容易被没收。但更重要的一点是,使莫斯科能够积累这些储备金的政治-经济体制在面对西方制裁时表现出了韧性。俄罗斯在全球能源经济中扮演的重要角色——它积累储备金的原动力——使西方不愿宣布全面经济战争,以免引发大规模的附带损害。

因此,西方现在面临着冷战胜利结束后在欧洲首先实现的全球发展愿景的破产。我们现在知道,在美国领导下的欧洲一体化的成功经验并不具有普遍性。问题是,西方如何应对这一失败。

拜登政府面临的显而易见的风险是,美国在这一冲击面前,可能会试图回到过去以寻找未来。抛弃了1990年代的陈词滥调和新自由主义后,美国的战略家们倾向于将20世纪中期作为参考点,回到美国崛起成为全球性大国的时刻,回到二战和冷战的英雄叙事。这也是拜登对以色列坚定承诺的重要组成部分。

只是如此一来,西方的政治阶层不仅误解了过去80年里世界的发展,还误解了西方和美国本身已经变成的样子。这种误解只会带来更多的挫败、震惊,甚至是可能的暴力对抗。这意味着历史将以灾难的形式重现,而不是以具有建设性与计划性的改革演进。灾难可能始于美国选民再次拒绝中道的民主党人,转而支持唐纳德·特朗普。

这一前景凸显了发展进步政治的紧迫性,这种进步政治不能回到美国霸权的过去,而是接受并与回应美国内外世界所发生的巨大变化。在国内方面,这种政治的形式已经相当清晰——即弥补拜登经济学缺失的维度,也就是实施一项具有深远影响的国内福利计划。而在外交政策方面,其形式尚不明确。然而,面对拜登外交政策的严峻现实,坚守政策开放性的同时,拒绝美国例外主义的绑架,本身就是朝正确方向迈出的重要一步。