亚当·图兹:蹒跚走向乌托邦——中国可再生能源革命中被压抑的声音

在全球绿色现代化项目中,西方对自身领导地位的任何主张已经土崩瓦解——如果这种领导地位真的曾经存在过的话。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

近年来中国绿色能源产能的迅猛扩张,不仅是一场经济奇迹,更是一场深刻的政治实践。中国之外的世界,又该如何理解并回应这一正在重塑世界的力量?

本文英文版“Chartbook 414: Slouching towards (Red-Green) utopia. Voicing the muted politics of China's renewable energy revolution.”发表于2025年11月2日。

作者:亚当·图兹

译者:包岳涵江

责任编辑:高铂宁

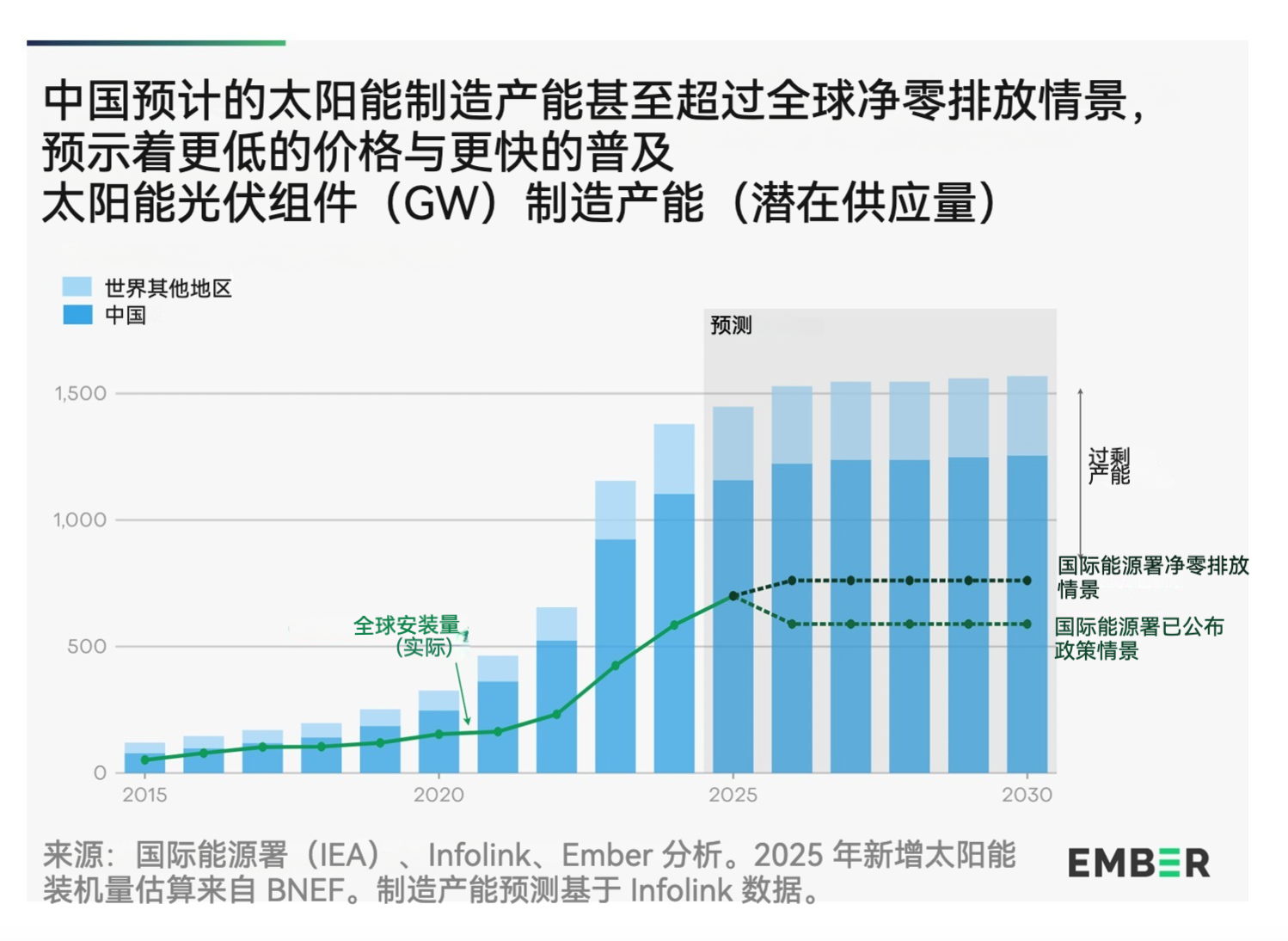

这句话再怎么重复都不为过:中国绿色能源产能的扩张,尤其是太阳能光伏产能的扩张,正在改变世界。到目前为止,仅中国一国的光伏面板生产能力就已经比实现“最优版”净零碳排放路径所需的产能多出50%。对于那些不愿购买中国产品的人来说,如果再加上“世界其他地区”的产能,我们目前的总量已经是我们所需的两倍。

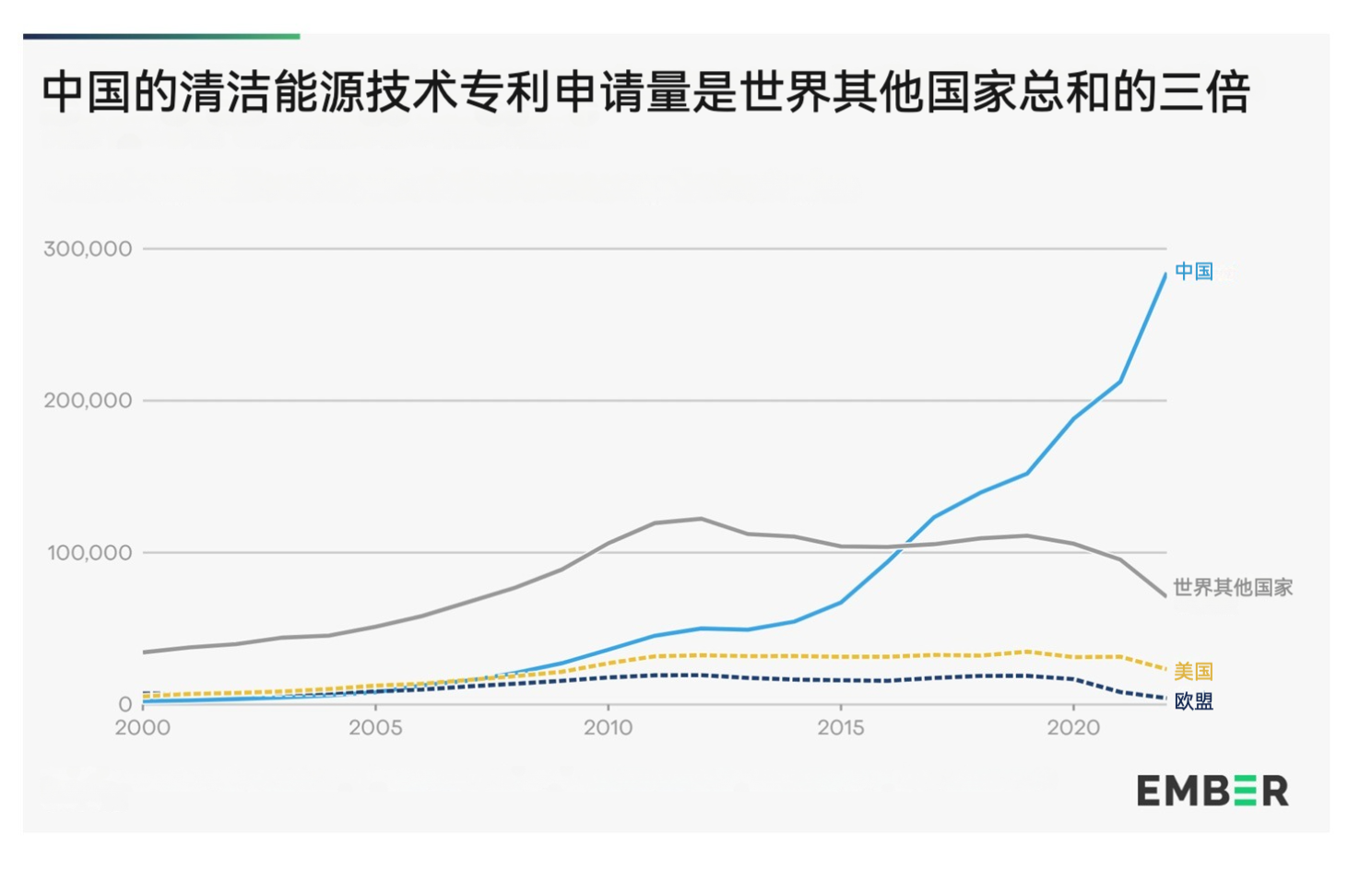

需要明确的是,这种“产能过剩”完全是件好事。我们的模型充其量也只是近似估算。拥有更多的光伏生产能力会压低清洁能源扩张的成本。这减轻了其他发展较慢的可再生能源(如风能)的压力,也减轻了在节能方面进行艰难且昂贵的工作的压力。它很可能还会刺激对电力需求旺盛的创新。中国目前在清洁能源领域的专利申请数量,已经是世界其他国家总和的三倍。

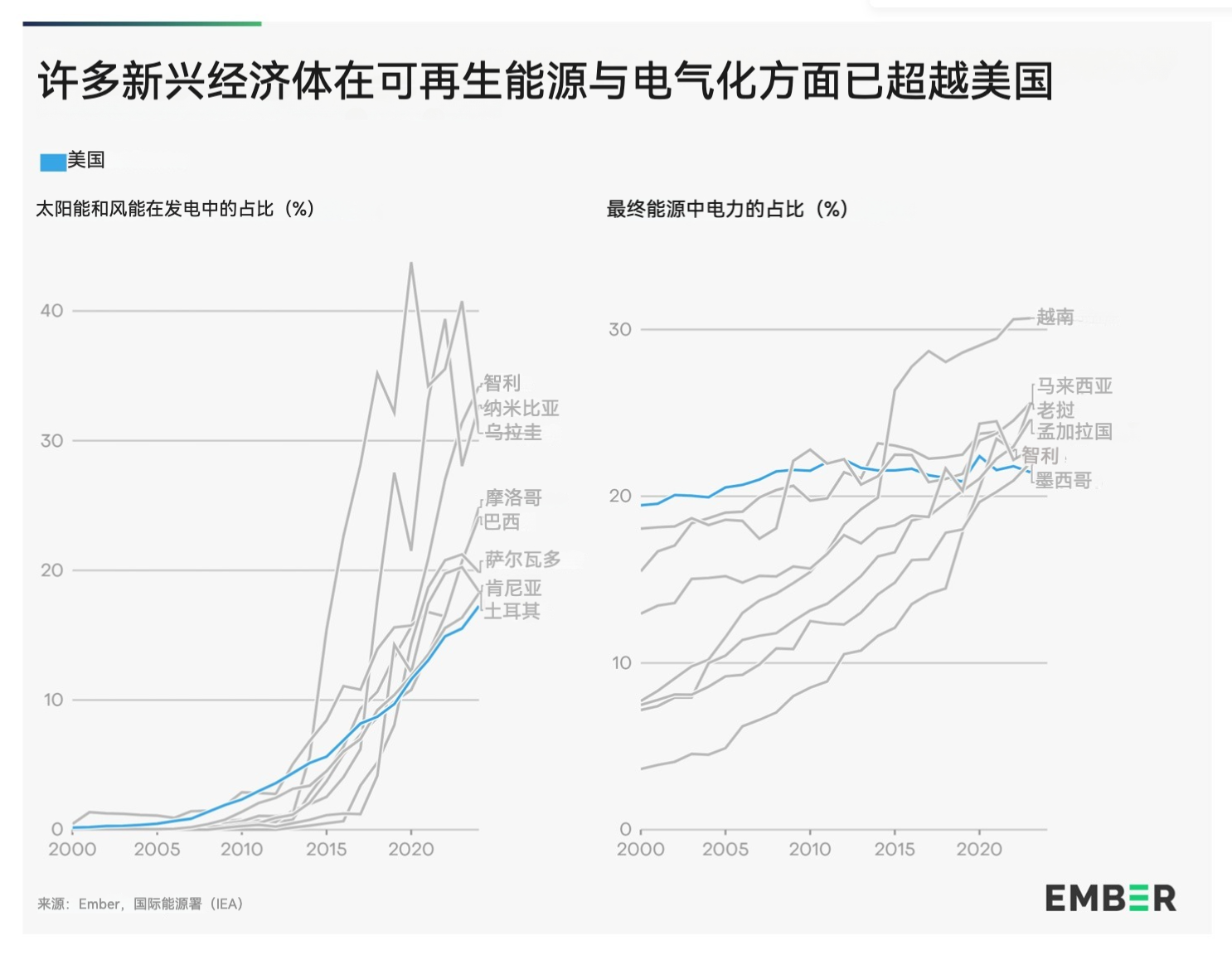

除了中国之外,正如最新的 EMBER 数据所显示的那样,得益于廉价的可再生能源,快速增长的新兴市场在电气化程度和可再生能源占比方面双双超越美国。

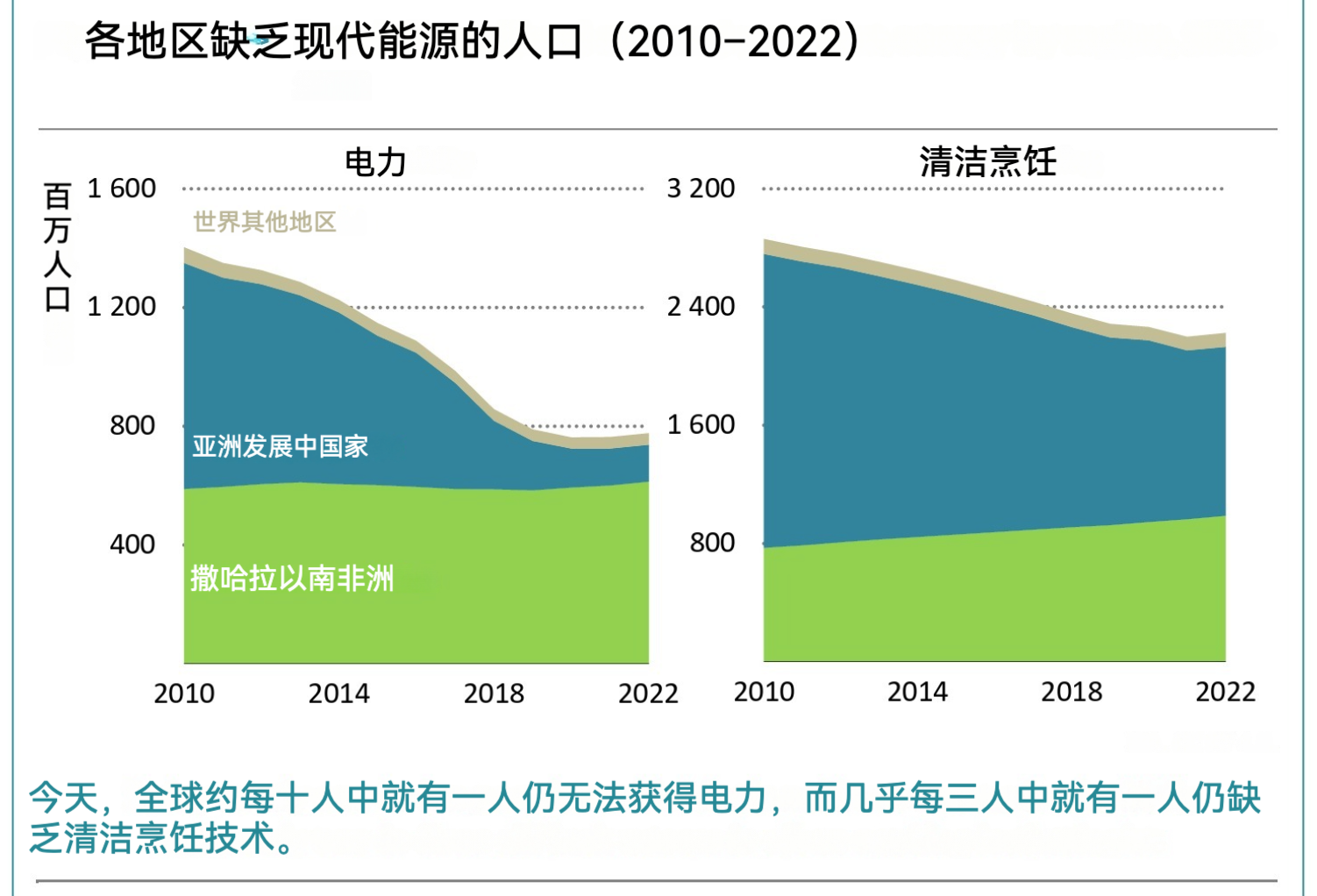

考虑到当今仍有8亿人无法获得最基本的电力供应,且有20亿人缺乏清洁烹饪方式,“产能过剩”这一说法本身就应当不可接受。

同样需要明确的是,中国绿色能源的扩张明显也是一种“权力运作”。中国的绿色能源革命本身具有政治性,因此我们谈论它的方式,也不可避免地带有政治意味。我的感觉是,就这一点而言,尽管我们对中国的太阳能电池板和电池充满热情,但主流的气候政策圈在措辞上多少有些踟蹰。

具体涉及哪种政治?以下我将以要点的方式给出一个回答。要全面讨论,恐怕需要写上好几本书。

首先也是最重要的,成功扩张可再生能源赋予了政绩层面的“产出合法性”(output legitimacy)。

直到21世纪初,中国仍是一个长期电力匮乏的社会。用燃煤电力来缓解这种匮乏是一种成就,但也造成了全球最严重的污染灾难。在不断提高供电水平的同时完成治理,这是一项了不起的发展成就。

在此基础上,中国又打造出生产太阳能电池板、风力发电机、电池和电动汽车的世界领先产业,更为这一成功加码。

这离不开千千万万各个层级的参与者——工人、企业家、工程师、公营与私营机构的共同努力。但正如西方观察者反复指出的那样,这背后也有一套清晰且资源充足的产业政策框架。即便是在批评之中,西方评论也变相承认了中国政府与党的领导作用。

因此,这不仅仅是一般意义上的发展,或是在联合国的可持续发展报告清单上逐项打勾。中国的绿色能源革命确认了中共的“监护/管治”角色。更具体地说,它兑现了习近平的一条个人箴言:

“绿水青山就是金山银山。”

在过去十年里,官方主导的绿色现代化与“习近平时代”几乎难以分割。援引“两山论”已成为当代中国政治语汇的一部分。

这种主导意识形态的另一面,则是对任何具有自主性、叛逆性的环境行动主义的压制与消声。

张翃(Hong Zhang)在《中国制造》(Made in China)杂志最近一篇洞见深刻的文章中将雅鲁藏布江下游水电项目与1990至2000年代争议极大的三峡工程进行了比较。

在整个20世纪80年代,三峡工程的设计、可行性及其潜在的环境和社会影响曾引发激烈的争论。这些是真正的公共辩论,不同意见得以发声。……1992年三峡工程的最终批准,深受1989年天安门事件后政治局势的影响。当年主导镇压行动的国务院总理李鹏,在政治上因此得势,并利用其地位大力推动大坝项目(Li 2003)。镇压之后,中国共产党内部的自由改革派被清除,为李鹏推进工程扫清了障碍(RFI 2020)。尽管如此,当第七届全国人大于1992年4月3日就开发该项目的决议进行表决时,2633名代表中仍有177人投了反对票,664人弃权(新华社 2009)。…… 与此形成鲜明对比的是,雅鲁藏布江下游水电项目——其投资额是三峡工程的五倍,计划装机容量是三倍,且位于生态更为脆弱、政治更为敏感的地区——却在全国人大未进行表决的情况下顺利推进。它只是经由中国的官僚程序被“决定并执行”了。2020年10月,中国共产党第十九届中央委员会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中包括“实施雅鲁藏布江下游水电开发”(新华社 2020b)。这一内容随后被写入国务院于次年发布的《“十四五”规划纲要》(国家发改委 2021)。2022年,该项目又出现在《“十四五”可再生能源发展规划》中,被定位为在藏东南地区建设水电、风电和光伏综合能源基地的一部分(国家发改委 2022a)。2024年12月,新华社宣布该项目已获得中国政府正式批准(新华社 2024)。2025年3月,该项目被列入当年计划启动的国家重点工程名单(国家发改委 2025)。

当然,从物理空间占用来看,光伏板和电动车与一座巨型大坝完全不同。它们由私营企业生产,身处对消费者需求极其敏感、竞争高度激烈的行业之中。但不可否认的是,这些光伏板、风机和电动车,同样是官方“绿色现代化”意识形态的物质化身——而且是按照北京自己设定的条件实现的。

它们具象化了一种关于中国的愿景,是兑现承诺的有形凭证,也传达出一种集体成就感。它们宣示着一种共同的能动性:“全世界谈绿色能源已经谈了几十年,而中国在真正将它实现。”

就绿色电气化而言,中国如今可以理直气壮地宣称,自己在全球范围内处于一种近乎“让人不好意思承认”的全面领先地位。当然,这样的讯息确实在对外传播,但也恰恰证明了中国“软实力”建设相对不足——这种领先的声音远没有达到它本可以达到的音量。

不妨想象一下,如果拜登政府做出了哪怕略微可比的成绩,会出现怎样的情形:围绕美国绿色能源出现一轮可与人工智能相提并论的炒作泡沫;一个有六七家“特斯拉”并存的世界;《通胀削减法案》(IRA)真正成为改变世界的政策。相比之下,正如李硕近期在《纽约时报》中指出的,北京倾向于少承诺。要判断中国在全面电气化新世界中的主导地位会产生何种细腻的“软实力”效应,现在还为时尚早。

抛开宣传渠道不谈,这种相对克制的庆贺姿态,是否折射出一些真实的矛盾、问题与隐忧?

其中一个问题,就是中国也许“成功得过了头”。即便以中国的标准来看,当前光伏产业的竞争态势也堪称异常激烈。

前路依然艰难。与绿色能源的惊人扩张并行的是,中国的燃煤项目建设仍在持续——尽管步伐已明显放缓。正如最新的 Ember 报告中所反复引用的官方表述那样,这一政策逻辑被概括为“先立后破”,即“先建立,后拆除”。这一思路本身是有道理的,但它也掩盖不了在削减煤炭行业过程中所将面临的艰巨斗争。

在中国电气化进程的官方宣传中,有相当一部分内容让全球绿色叙事难以消化,因为它公开触及北京在“西部”地区(尤其是西藏和新疆)实施的或多或少带有强制性的国家建设工程。

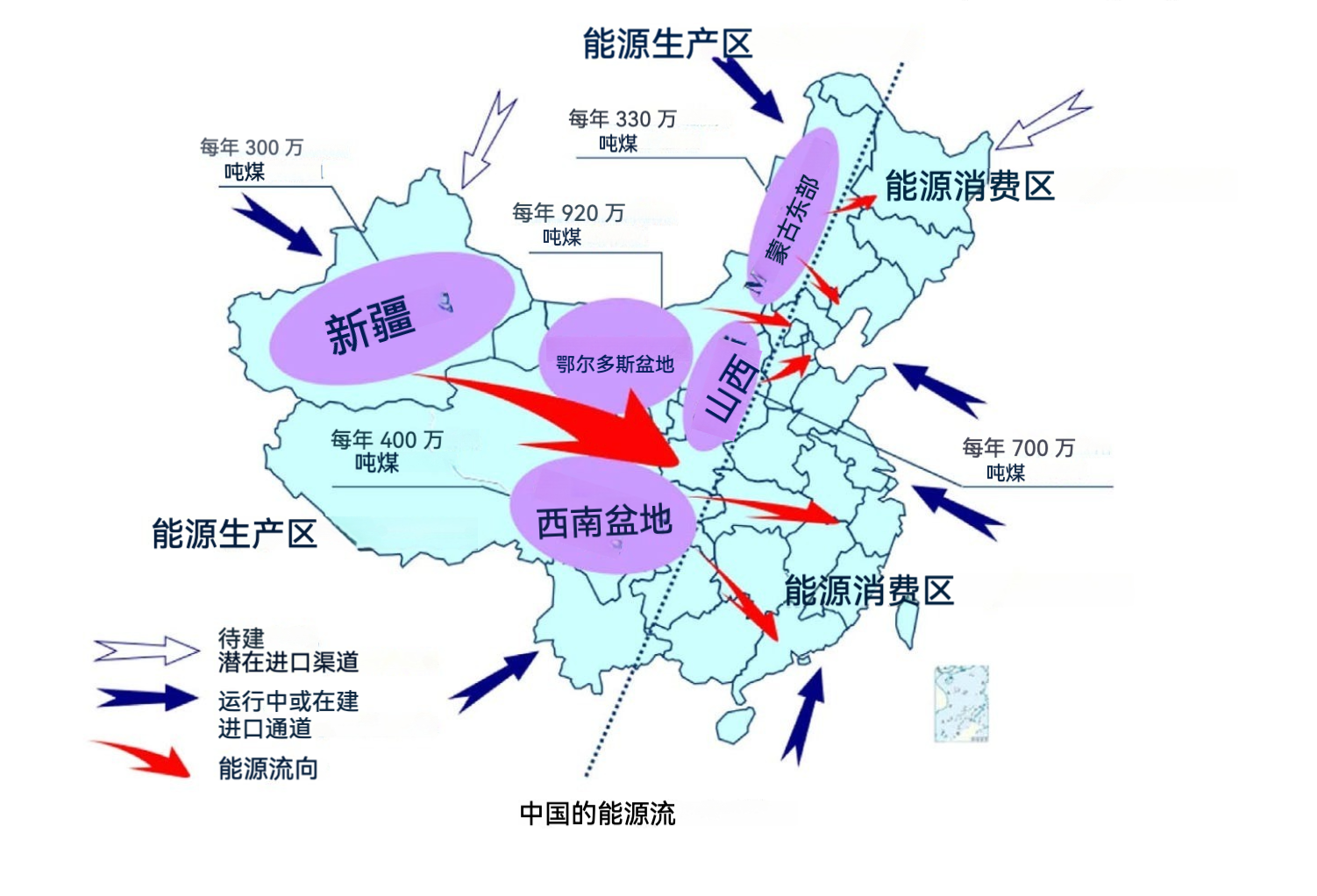

在中国,能源规划被明确地视为空间规划的一部分。这一逻辑不仅具有技术层面上的内涵,也推动了长距离特高压输电等领域的重大创新。

与此同时,这种宏观区域层面的能源规划本身也是一场旨在整合中国这个幅员辽阔民族国家的权力博弈。随着西部能源基地的扩张、电力源源不断地向东输送,工业化以及(汉族)移民也随之向西部地区推进。过去两代人间支撑中国惊人增长的最基本动力之一,正是将中国整合为一个庞大的全国性经济单元。像任何一个“关税同盟”(Zollverein)一样,这既是经济过程,也是政治过程。

多晶硅产量自2016年起在新疆迅速攀升,彼时北京正处在对维吾尔族人口进行严厉镇压的过程中。强迫劳动的使用在2020年代初引起了西方的广泛关注,但更关键的一点在于,由中央主导的经济发展本身就是一项“融合工程”,并且会深刻而不可逆转地改变新疆的人口结构与社会经济格局。

中国在西藏的大型水电工程不仅是为了提供电力和控制河流,同时也在物质层面上彰显北京对这一地区的领土宣称。

同样显而易见的是,无论这些项目发生在中国西部,还是在其他地区,还是在境外,中国的绿色能源工程都完全属于一种“资源开采型”(extractivist)发展体系的一部分。事实上,中国过去半个世纪的能源政策,恰恰可以被视为这一历史进程迄今为止的顶点。从未有如此庞大的人口在如此集约、物质密集的模式下经历如此迅猛的发展。如果向风能、太阳能和电池的转型是这一发展进程的下一个阶段,那么中国再一次地在以史无前例的规模与速度在执行它。这毫无疑问对土地使用、关键原材料(如锂)的开采以及“牺牲区”的划定带来了巨大影响。

无论人们如何界定“中国式威权环境主义”,它并未背离那一根本前提:即大规模、组织化的现代性,必然要求自然资源的从属地位,以及将传统和原住民社区不可逆地纳入北京所界定的“国家与人民共同的现代化事业”之中。

然而,不同的“资源开采主义”是不一样的。每一种能源体系都有其独特性。从全球范围来看,中国推动绿色电气化的战略之所以是一场“权力运作”,也在于它具有潜力使现有化石能源体系的很大一部分变得过时。首先,绿色能源扩张直接取代了煤炭;其次,中国很可能永远不会成为天然气的主要消费国;而随着交通电气化的推进,石油消费也将逐步被替代。中国绿色能源体系的空间分布仍在动态变化之中,它对原材料的开采与精炼具有巨大影响力,但同时也在回应外部压力。中国推动在西藏开发锂矿的部分原因,正是为了摆脱海外供应链的依赖——这些供应可能会因资源民族主义与“去风险”(derisking)而受阻。

反过来说,清洁电气化也为中国带来了新的权力形式——作为电力系统的供应者与运营者。

无论是最初“一带一路”框架下输出燃煤电站,还是在所谓“一带一路2.0”阶段输出太阳能面板与电池,中国无疑都在扩大其全球触角、影响力与存在感。

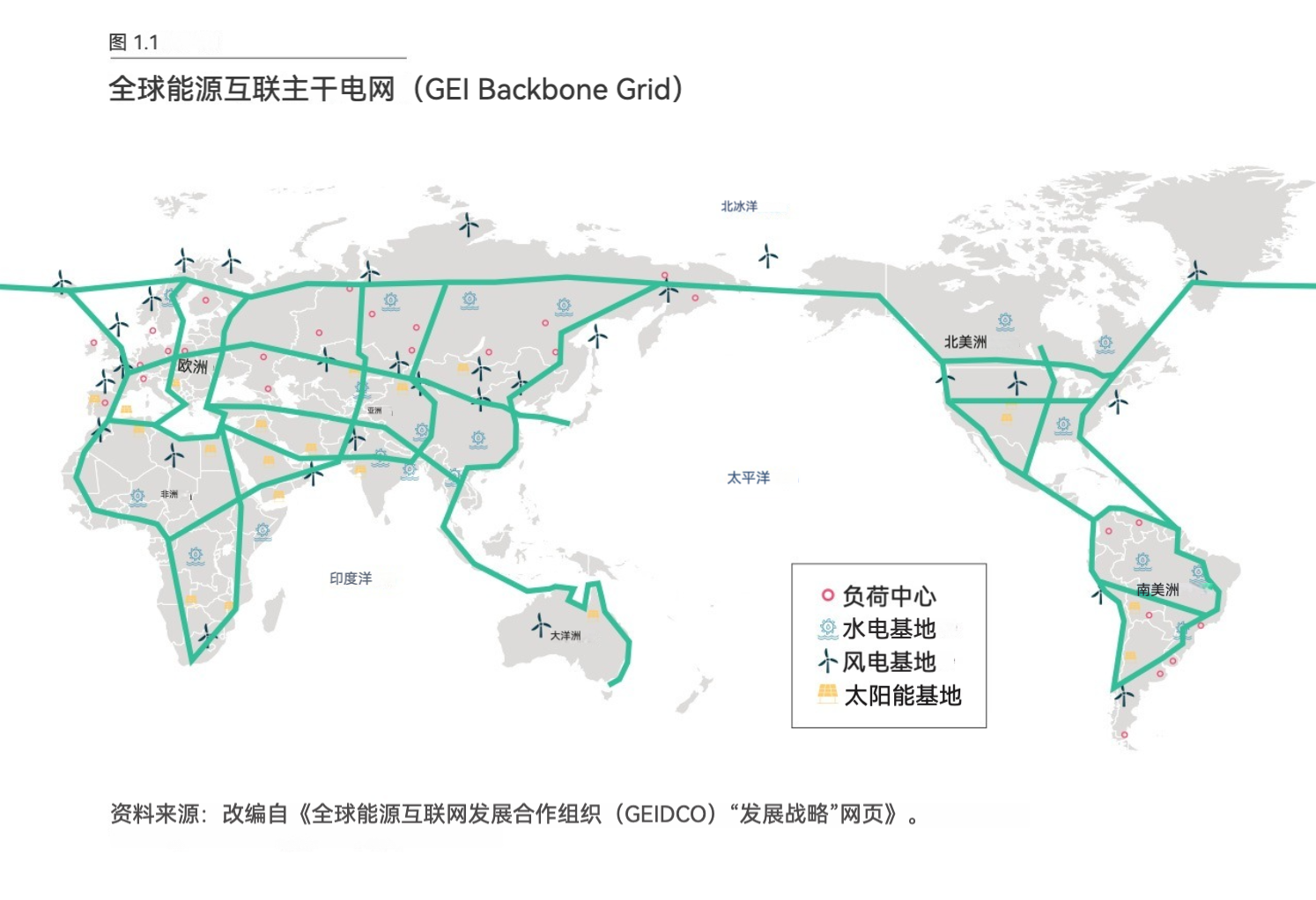

中国国家电网更是提出了跨大陆的大规模电力互联构想。正如美国兰德公司等观察家早已注意到的那样,早在2015年,习近平就公开支持了“全球能源互联”(Global Energy Interconnection)的计划。

此外,从定义上讲,“电力国家”(electrostate)天然就掌握着一种“网络权力”。自 2025 年 5 月起,由于路透社的一篇报道,一种可能性引发了大量讨论:中国产的逆变器——也就是把来自太阳能板和风机的直流电转换为并网交流电的箱子——内部可能装有未申报的通信设备,从而可以被远程控制。那么,安装一块廉价的中国太阳能板,是否等同于让北京掌握了一个“关停电源的开关”?

自今年5月以来,这个故事本身并没有太多新的进展,但它始终提醒着我们这其中的利害。

这远称不上是所有相关问题的完整清单,我也没有一套简单的处方来处理这些隐含其间的诸多疑问。但作为一个认同全球绿色现代化与能源转型事业的人——包括其中的一切缺陷与阴影——我确信,我们必须认真思考并公开讨论这些问题。国家安全派的鹰派毫无困难地就能提出他们的担忧,“去增长/反资源开采”的阵营也自认为立场明确。相形之下,“能源转型阵营”在许多情况下似乎更倾向于把政治维度静音,只是一味高调赞颂中国政策所取得的非凡成就。采取这种去政治化策略的好处显而易见:可以回避争议。但同样明显的是,其中也潜藏风险。显而易见的是,我并不主张对抗。但如果我们的结论是:类似缓和外交(détente)式的和平共处与合作是唯一可行的选择,那么至少我们应该坦率说清自己在主张什么,并认真思考有哪些有助于建立互信与干预的建设性施压点。

在这一点上,我们必须首先承认:在全球绿色现代化项目中,西方对自身领导地位的任何主张已经土崩瓦解——如果这种领导地位真的曾经存在过的话。于是,我们当前的任务,就是在既定格局之下尽可能争取最好的结果。至于我们可以具体做些什么,我的确已有一些设想,但那就留待下一篇文章再谈了。