亚当·图兹:多重危机与资本中心主义的批判

环境危机的升级、多极大国竞争的出现以及寡头财富的惊人加速创造了一个具有新型灾难潜力的局面。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

图兹在本文中试图回应进步政治阵营在2008年金融危机后对经典理论(马克思主义、凯恩斯主义、现代货币理论等)的回归。他认为,当前时代具有前所未有的独特性,尤其是在生态危机、核军备竞赛和财富集中方面,而传统的批判理论往往假设历史具有某种结构性连续性,因此可能无法充分解释社会现实;而“多重危机”(polycrisis)概念的模糊性和不确定性正是其价值所在。

本文英文版发表于2025年1月6日。

作者:亚当·图兹

译者:戴涵之

责任编辑:高铂宁

2008年及随后的几年带来了历史性的冲击。

金融危机引发的剧烈恐慌、随之而来的欧元区危机、占领运动与“不平等时刻”、BLM(黑人的命也是命)运动、对法西斯式政治的日益焦虑、气候危机的激化、地缘政治紧张局势的升级,以及更多问题,促使人们寻找宏大、紧迫且有力的分析框架。任何不够深入的分析似乎都无法匹配这一时代的复杂性和紧迫性。

进步政治阵营的回应之一是回归所谓的经典基础。对一些人来说,这意味着回归马克思主义;对另一些人,包括我自己,则意味着回归凯恩斯主义、左翼凯恩斯主义以及现代货币理论(MMT)和绿色新政等潮流。

这种回归是“必要的”,并且在智识和政治上产生了积极的成果。然而,这种回归也付出了代价。

我担忧的是对历史的(无论是“真实”的还是智识的)双重逃避,如果可以允许这样的区分:

a. 在真实层面:将批判锚定于1900-1950年间形成的经典社会理论,可能低估了当下的激进性。 这并不是低估20世纪早期的历史剧变——希望我不会因此被指责。但我想强调的是我们当下情境的独特性、前所未有的规模和速度。这种独特性体现在以下三个方面:

- • 当代经济增长和技术的规模及其覆盖数十亿人的能力,这为少数精英群体赋予了巨大的权力。

- • 新的多极(核)军备竞赛。

- • 多方面且不断升级的生态危机。

生态危机必须成为所有其他批判性思考的节奏标尺和范式。综合来看,这三种趋势使我们的时代显得前所未有。

b. 在智识层面:回归20世纪早期的批判性社会理论的经典根基,我们“跳过”了1960年代到2000年代初期间批判性社会思想往往令人困惑和复杂的发展。**坦率地说,这种回归是一种社会理论的倒退。

我这一代人成长于1970年代和1980年代,在1990年代和2000年代成年,对于像我这样的人来说,2008年的冲击带来了一种复兴,但也意味着与我们自身智识谱系的断裂。这种覆盖从未完全完成。“你可以让一个人离开1990年代,但你无法让1990年代离开这个人。”历史阶段的叠加导致了模糊,有时甚至是代际困惑。

正如巴纳比·雷恩(Barnaby Raine)最近所阐释的,我在后马克思主义的1980年代和1990年代初期的智识形成仍然存在,只是以隐性的方式存在:

我的博士导师亚当·图兹(Adam Tooze)属于一类多样化的智识分子(如特博恩、戴维·斯科特、查克拉巴蒂、斯图尔特·霍尔等),他们在辩证历史的瓦解之后,试图重建社会理论。我长期认为他在著作中对此有所低估,这些著作通常呈现为叙述性历史。

当我第一次阅读《崩溃》(Crashed)手稿时,我曾说:“我不明白你在经济与政治之间追踪的关系是什么。”一旦他解释了拉图尔式的逻辑——对这两种概念捆绑的拒绝——我才理解了这本书的意义;但在此之前我并不理解。

我希望他能发表一篇对佩里·安德森的回应,因为我注意到,安德森认为缺乏马克思主义的总体性叙述是出于一种(政治动机下的、反激进的)排斥。这种观点似乎掩盖了一个有趣的可能性:在一个不再由(根本性阶级对立的中介)结构所定义的世界中,我们必须重新绘制哲学和政治图板,以解释我们的当下,并找到适当的应对方式。

叙事历史和拉图尔的理论在这里交汇。两者都拒绝接受某种既定的结构理论,而这种结构通常被用作理解行动者的背景。我认为,马克思主义仍然可以帮助我们理解这种选择的吸引力:马克思主义社会结构理论的危机是60-70年代世界革命失败后解放联盟解体的结果。当这种立场崩溃时,相应的理论也随之瓦解,这与卢卡奇或葛兰西的理论一致(他们的乐观目的论除外)。

如我提到的四位知识分子(特尔博恩、斯科特、查克拉巴蒂、霍尔),图兹年轻时加入革命左翼,随后在80年代转向修正主义(以他的情况来说是欧洲共产主义),这种修正主义声称要回应布莱希特的“坏的新事物”,而非“好的旧事物”。

这些叙述——我认为斯科特的最丰富——通常假设辩证历史总是忽略了一些东西(比如其常见的欧洲中心主义),但同时指出,新自由主义带来了一个更为根本的断裂,而不是行动主体仍然存续,仅仅是“前进步伐被阻止”。显然,这些主张是有争议的。然而,安德森的矛盾之处在于,他也长期暗示马克思主义面临这样的知识危机,从他1976年和1983年那两本著名的著作,到90年代关于福山的敏感论文,再到2000年《新左派评论》复刊时的那篇文章。

我认为核心问题(也是我的博士研究的问题!)在于,在历史的终结以及解放主体假定的解体之后,是否还能有一种超越支配关系的自由概念存在。图兹没有提出这个问题,但回答这个问题将需要重新思考社会理论。

这里涉及的是历史断裂的规模(什么是持续的?)以及其性质(在新的时代中,什么是可能的?)。我认为我们首先需要进行开放性的探究(“没有保证”),研究主体形成的过程,这是政治斗争和规范的基础。如果这一切让人感觉像是在重演90年代,我的希望是,我们现在正尝试讲述新的故事(由是图兹的三元结合:福柯、拉图尔、凯恩斯),而不仅仅是哀叹旧故事的消逝。

为了回应安德森等批评者以及与巴纳比·雷恩等同志交流,自2020年以来,我借用了“多重危机”(polycrisis)这一由法国思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin)提出的“发现概念”,以突出这种紧张关系。

“多重危机”概念缺乏一套被尊崇的智识谱系和分析框架,这令许多批评者感到沮丧。但对我而言,这恰恰是它适合我们这一时刻的原因。其不确定性、复杂性和不明确性提醒我们,在“资本世”(Capitalocene)的崭新确定性中,我们失去了这些品质。

继续借鉴20世纪80年代、90年代和2000年代初的社会理论,可能会是一种打开思路的做法,尽管这一观点看起来似乎反直觉。对于左翼而言,这个时代通常被视为迷失与封闭的时期。我绝不是在主张简单的历史挪用。2008年的事件已经发生。我们既无法通过1990年代,也无法通过1930年代“回到未来”。我所欣赏的是2008年之前理论化的开放性,而要包容我们目前情境的激进性,这种开放性正是我们所需要的。

在与《上海书评》的丁雄飞的访谈中,我们讨论了布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)和乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)这两位理论家,他们试图处理激进新奇性(radical novelty), 并通过此举打开了社会理论的传统框架。尽管他们在基本概念上存在差异,但他们都意识到现代性的灾难潜力,而这一点在拉图尔后期的作品中变得尤为戏剧化。

在这篇迷你系列的后续文章中——我希望能在稍后文章中澄清为何选择这一标题——我想对1990年代和2000年代早期人类学家罗安清(Anna Tsing)和阿琼·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)以及历史学家迈克尔·盖耶(Michael Geyer)和查尔斯·布莱特(Charles Bright)对全球化和全球性的解读,进行类似的操作。我猜测,通过重新审视他们对冷战后首波全球化复杂表达的诠释,我们可能能够更好地理解当前的危机。

在去年11月,我有幸在新学院(The New School)发表了麦德尔(Maeder)讲座。在讲座中,我再次探讨了“多重危机”这一术语,并将其置于与资本中心主义(capitalocentrism)社会理论基本批判的关系中。该批判由女性主义人类学家搭档J.K.吉布森-格雷厄姆(J.K. Gibson-Graham)在其著作《资本主义的终结》(The End of Capitalism, 1996)中提出。

讲座的视频可以在此观看:

讲座使用的PPT已转换为PDF格式,我尝试通过PDF页面的序列来再现幻灯片的动画效果。您可以在此处下载:

讲座后的讨论非常热烈,这让我觉得可以将论点浓缩为以下内容:

当下的核心问题是如何思考我们处境的激进新奇性。传统的危机理论在多大程度上能够充分反映当前的时代?生态危机必须成为所有其他批判性思考的节奏标尺和范式。

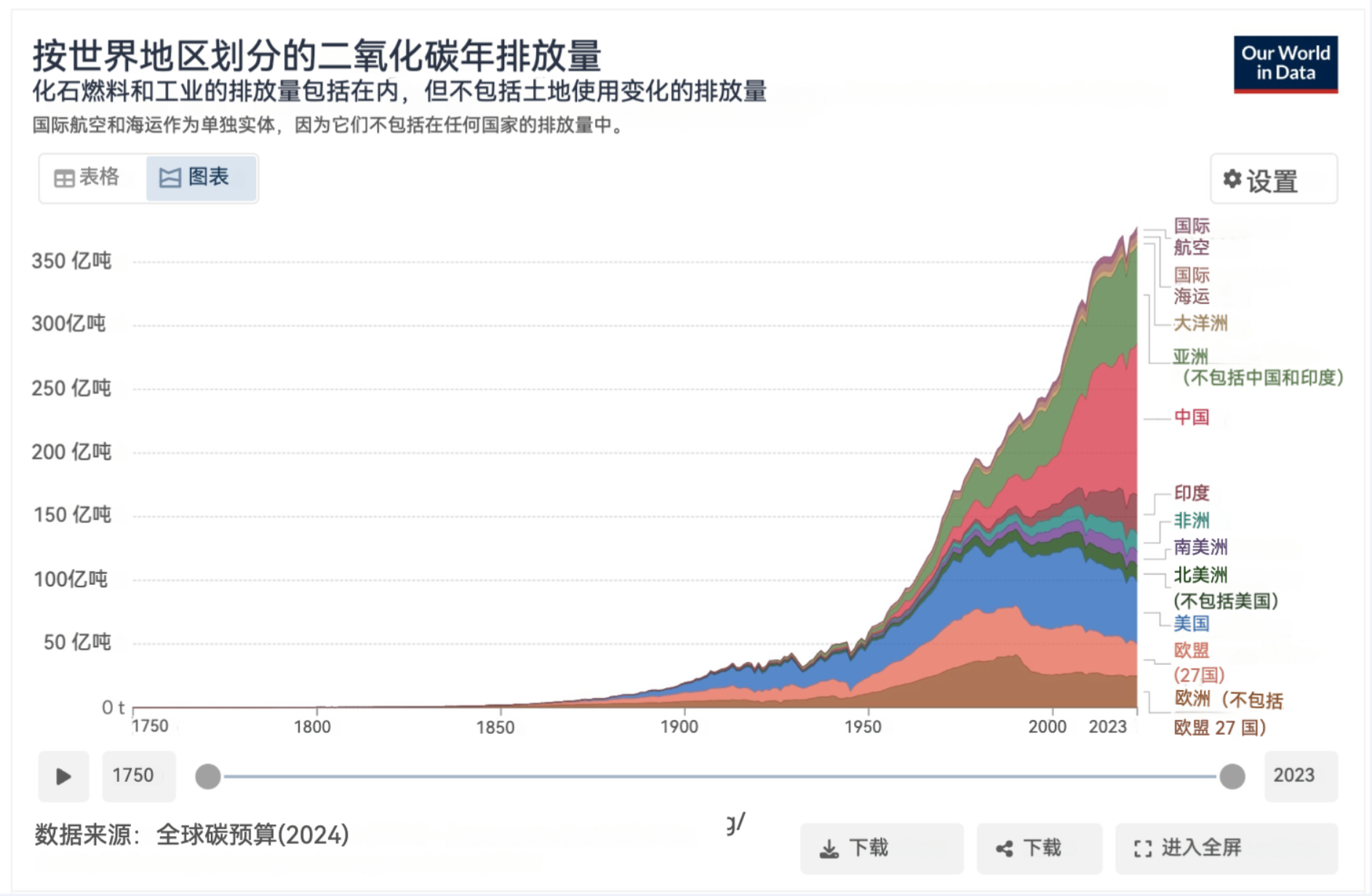

我们必须认真对待这张以二氧化碳排放为指标绘制的现代经济史图表所传递的信息——它清晰地突显了我们当下时刻的新奇性和激进性。这一点不仅是史无前例的,更为我们的思想与行动提出了严峻的挑战。

粗略地说,大多数经典批判理论是在这张图的左半部分制定的,正如肉眼所见,这与我们当前的困境几乎没有任何实质性的关联。 可以说,化石资本主义的模式在19世纪和20世纪初已经奠定,结构已建立。但数量很重要。自第二次世界大战以来,全球加速使量变走向质变。

令我担忧的是马克·布莱斯(Mark Blyth)在2021年对我们当前困境的戏剧性描述:“气候崩溃……是一个巨大的非线性结果生成器,具有邪恶的凸性效应。通俗地说,没有平均值,没有回归正常的可能性……这是通往未知的单程车。” 关键问题是:批判社会理论能否与这一现实达成一致?“没有平均值,没有回归正常的可能性……通往未知的单程车”?

在与南希·弗雷泽(Nancy Fraser)和其他新学院的同事辩论后,据我所知,对这一挑战有四种不同的回应:

第一种是坚持认为多重危机并不新鲜。它只是马克思主义者一直认为自己擅长分析的那种危机的最新形式。某种程度上,结合马克思关于生态裂缝(ecological rift)、葛兰西(Gramsci)和波兰尼(Polanyi)的观点,以及种族资本主义(racial capitalism)的混合,就能应对。支撑这种从20世纪20、30或40年代到现在的理论延伸的基本假设是结构的连续性。波兰尼诊断的“大转型”(Great Transformation)今天仍对我们有意义。格兰西的“空位期”(interregnum)概念仍然照亮我们的现实。

在我看来,这是一场高风险的赌博,严重低估了自1945年以来大加速所标志的根本性突破。 这种知识上的停滞如何与定义我们时代的多变和壮观的变化相一致?我也看不出它如何与它宣称忠诚的激进知识传统相一致。自19世纪后期以来,这一传统并非一味复述经典,而是在不断前进,其中列宁作为伟大的破旧立新者是这一传统的象征。

第二种立场是,术语“多重危机”确实表示问题的新程度、复杂性、强度和紧迫性。理论必须发展以应对这一点。但是,这种新的、更复杂的危机理论的轮廓最迟在1960年代和1970年代就已被诊断出来。正是在那个时刻,阶级冲突、两极之间的积累危机、反殖民斗争、身份斗争,新的挑战如环境主义首次汇聚。路易·阿尔都塞(Louis Althusser)和斯图尔特·霍尔通过他们的过度决定(overdetermination)概念指向了这一点。

用吉布森-格雷厄姆(Gibson-Graham)的话说:

“阿尔都塞的过度决定可以被多种方式(尽管不是穷尽地)理解为表示每个决定的不可还原特性;每种存在形式的本质复杂性——与根本的简单性相对;每个身份的开放性或不完整性;每个意义的最终不确定性;以及设想一个去中心化的社会整体的可能性——阿尔都塞使用“去中心化”(decentered)一词——它不是由任何社会元素或位置的优先性所构成。”

当前的时刻证明了半个世纪前阿尔都塞和霍尔的理论预见性。现在正是一个令人兴奋的时刻,可以与他们一同思考,并通过他们的视角进行思考。

第三种立场承认,第二种立场很容易让人认同。阿尔都塞、霍尔和其他人提出的议程具有吸引力。正如吉布森-格雷厄姆所说:“阿尔都塞的过度决定概念可以被视为一种渴望或欲望的场所——复苏被压抑的事物,为缺席的事物腾出空间,看到不可见的事物,解释未被解释的事物,体验被禁止的事物。”

但它提出了一个问题:谁真正实现了那个议程? 正如K·吉布森-格雷厄姆在《资本主义的终结》中所展示的,虽然指向过度决定,实际上以过度决定为基础的解释一直难以实现,更常见的是分析回归到第一种立场的简单性。根据他们的解读,这并非偶然。吉布森-格雷厄姆借鉴了像伊芙·科索夫斯基·塞奇威克(Eve Kosofsky Sedgwick)这样的酷儿理论家,批评了标准社会理论所暗示的过于紧密和一致的现实观念。正是这种潜在的假设——如果我们可以大胆地说,是本体论的——反复挫败了过度决定分析者的意图。

吉布森-格雷厄姆通过科索夫斯基·塞奇威克所谓的“圣诞效应”(Christmas effect)来说明这一点。

理论家伊芙·科索夫斯基·塞奇威克(Eve Kosofsky Sedgwick)将这一现象称为“圣诞效应”。在塞奇威克看来,圣诞节之所以令人沮丧,是因为社会的所有制度都会汇聚在一起,并“以同一声音”发声(1993: 5):当然是基督教教会,还有国家(设立学校和公共假期)、商业、广告、媒体(激发圣诞狂热、高声倒计时)、社交活动和家庭事务。“它们每年都以如此整齐的方式排列在一起,形成的巨大单一体是让人只能带着不愉快的眼光看待的”(第6页)。

塞奇威克指出,在性别预期的领域中,也有类似的单一形式,其中生物性别、自我认知的性别、个性和外貌、性对象的生理性别和性别身份(假定不是你自己并且与你不同)、性实践(包括优先考虑与生殖或插入和接收相关的特定器官和孔道)、性幻想,以及主要的情感纽带和家庭安排,都被期望以一种可预测的方式关联在一起(塞奇威克,1993:7)。(打破这些关联是将性取向“酷儿化”的理论任务。)

我希望能够有效地反思社会理论中的类似“圣诞效应”,在这里事物往往趋向于彼此一致,并以统一的声音发言(即支配性或霸权性形成的单一性)。正如家庭常常被异性恋占据(异性恋家庭被视为理所当然的存在),社会也常常被资本主义占据。资本主义社会的形象被生产出来,包括资本主义国家、资本主义经济、资本主义再生产以及在资本主义社会空间中的工人和消费者的主观身份。”

打破这种单一的权力表征意味着什么?这将涉及一种社会理论,使得意义和制度能够“彼此脱节”:

“但是,塞奇维克对圣诞节、家庭和性别的提问暗示了其他类型的社会表征的可能性:“如果……有一种实践,能够重视意义和制度之间如何可以彼此脱节的方式呢?如果最丰富的交汇点不是那些所有事物都意味着同一件事的地方呢?”(第6页)。更一般来说,Sedgwick 的视野质疑了将社会和经济表现为霸权形成的项目。如果我们以 Sedgwick 的术语来描述社会存在,表现其自我解构,而不是创造那种一切事物都属于同一复杂体系并最终“意味着同一件事”的社会表征(例如资本主义霸权),会怎样呢?表现出丰富和多产的混乱,可能会有什么好处?”

引自Gibson-Graham, J. K. (1996). “Queer(y)ing Capitalist Organization”. Organization, 3(4), 541-545.

我发现吉布森-格雷厄姆对传统社会理论的批判具有很强的说服力和启发性。自她们写作以来,诸如“资本纪”等更具全面性概念的出现,进一步证明了这一批判的相关性和紧迫性。

如果稳定地阐述过度决定的理论在实践中是困难的,那么为了保持那些激进且令人不安的可能性,我们需要具有刺激性、能够激发非本质化思维的想法。这种启发性思维,正是我认为呼唤像“多重危机”这样的令人恼火的不完整概念的最佳理由。

多重危机是没有明确界定的。它是一个薄弱的理论。但是,那些以更大的清晰度或更强的理论为名批评这一点的人,低估了我们所处困境的规模。多重危机正因为提醒我们知识危机——即继承的批判性理论与我们当前激进性之间的差距——而具有重要价值。

这种思维必然会令人感到临时性、流动性和不满足感。这正是我们从非本质化的解释中所期待的,它们无法也不愿提供确定的解决、结论或类别等。它们处于不断变化之中,根基不稳,并且在某种程度上是逃避性的。

然而,我觉得我们必须从吉布森-格雷厄姆的观点中走出,特别是在对当下的情境描绘和诊断方面。

吉布森-格雷厄姆在20世纪90年代末写作,她们之所以提出对资本中心主义政治经济学观念的激进批判,其意图是质疑权力并打破霸权意识形态的控制。而我的主张则不那么乐观。

我的观点并非单纯认为资本中心主义对现代性的解读导致我们低估了激进行动的可能性,而是它们倾向于让我们低估灾难的范围。一个与自身脱节的世界可能会有更多的自由度,但也带来了新型且可怕的危机潜力。

环境危机的升级、多极大国竞争的出现(与三极核军备竞赛相交织的地区冲突升级)以及寡头财富的惊人加速(如马斯克所示)创造了一个具有新型灾难潜力的局面。可以说这种灾难潜力是由“超强能动性(hyper agency)”的暴力推动,或环境反噬(例如通过传染病大流行的形式显现)、甚至公共话语的完全空洞化造成的—— 这种衰减超越了意识形态,后者至少服务于某种工具性目的。

一个与自身脱节的世界,可能正是我们需要的概念化方式,来把握我们当前的时刻,即“一个巨大的非线性结果生成器,具有邪恶的凸性效应。通俗地说,没有平均值,没有回归正常的可能性……这是通往未知的单程车。