亚当·图兹:多重危机——走钢丝的思考

一方面,我们有充分的理由认为我们正处于剧变的临界点;另一方面,我们需要借用“多重危机”这样一个不明确的术语,表明我们无法以曾经希望的那种自信和概念清晰度来理解我们的处境。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

耳闻目睹了我们所处时代的多样性和不确定性,一元论的危机理论无疑已经过时。但是,问题不仅仅在于社会面临着一连串的危机,而且在于这些不同的危机相互作用,总体影响远远超过各个部分的总和。本文中,图兹深入探讨了“多重危机(polycrisis)”的概念,剖析了为何这一方法论在当今的全球化背景下显得尤为重要。

作者:亚当·图兹

译者:陈俊彦

责任编辑:高铂宁

本文英文版发表于2022年10月29日,刊发时有编辑。

2017年,当我完成《崩盘:全球金融危机如何重塑世界》时,我第一次接触到“多重危机(polycrisis)”这个词。欧盟委员会前主席让-克洛德·容克曾用它来形容2014年后欧洲的严峻形势。本着“欧垃圾(Eurotrash➀)”的精神,我很乐意从此处拾起这个“发现的概念(found concept)”。关于容克,可以看看尼克·穆尔德(Nick Mulder)对“欧洲人(Homo Europus)”的精彩描绘。容克的想法其实来自于法国思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin),他是复杂性(complexity)理论的奠基人,也是抵抗运动的斗士,但那是另一个故事了。

与此同时,多重危机正逐渐成为欧盟研究子领域的一个术语,被乔纳森·泽特林(Jonathan Zeitlin)等研究者采用。

我觉得“多重危机”这个概念既有趣又合时宜,因为前缀“多重(poly)”让我们关注到挑战的多样性,而无须具体指出某个单一的主要矛盾、张力来源或功能障碍。

面对新冠疫情的冲击,这一术语显得更加贴切。我在《停摆》(译者注:Shutdown: How Covid Shook the World's Economy,暂无中译本)一书中采用了这一概念,将欧洲对危机的这种相当不确定的看法与美国和中国的视角进行对比。美国对此重大国家危机的看法紧凑、明确,甚至以自我为中心,以唐纳德·特朗普为代表;而中国的视角则以中国安全部门主要负责人陈一新为代表。

《停摆》出版于2021年9月。从那时起,我在本系列简报中探讨了多重危机的概念,它也开始广泛流行起来。

除了我的写作外,卡斯卡德研究所(Cascade Institute)在2022年4月发表了斯科特·詹兹伍德(Scott Janzwood)和托马斯·霍默-迪克森(Thomas Homer-Dixon)关于这一主题的有趣报告。他们将多重危机定义如下:

我们将全球多重危机定义为三种或三种以上相互作用的系统风险的组合,可能导致地球自然和社会系统的连锁性失控和故障,从而不可逆转地、灾难性地损害人类的前景。其中,系统风险是指在一个自然、技术或社会系统内出现的威胁,但其影响超出该系统范围,危及一个或多个其他系统的功能。全球多重危机如果发生,将继承系统风险的四个核心属性,即极端复杂性、高度非线性、跨界因果关系和深度不确定性,同时还表现出风险之间的因果同步性。

他们甚至做了如下图示总结:

表1总结了系统风险、全球灾难危机、多重危机和全球多重危机的区别。

风险类型 | 来源(系统)数量 | 后果规模 | 后果严重性及可逆性 |

系统风险 | 单个 | 可能是区域、大洲或全球 | 通常为次级灾难性;也许可逆 |

全球灾难危机 | 单个 | 全球 | 不可逆;对人类前景的灾难性损害 |

多重危机 | 三个及以上 | 可能是区域、大洲或全球 | 次级灾难性; 也许可逆 |

全球多重危机 | 三个及以上 | 全球 | 不可逆;对人类前景的灾难性损害 |

响应《停摆》一书,2022年初,Substack平台上几篇有趣的文章使用了“多重危机”这个词。其中一个叫Antereisis的文化博客中有一篇相当精彩,它阐述了我们所处的激进心理状态。文章说道:

令人窒息的世界,持续的警戒状态,受迫害者的歇斯底里、恐慌和偏执:这些被囊括进多重危机的东西只能通过语言表达和合理化得到部分补偿,而永远无法完全补偿。视而不见、听而不闻、漠然生活——对末日视若无睹——不是拒绝或政治被动的表现,而是普遍挑战和个人应对能力之间不对称的机械后果。

克里斯托弗·霍布森(Christopher Hobson)在他的Substack上发表了几篇有趣的文章,讨论了“多重危机”的概念,还以此概念为框架,与马修·戴维斯(Matthew Davies)合作了一篇文章《变化的尴尬:国际关系与新冠大流行》。

对他们来说,“多重危机是一种方法,用来捕捉错综复杂的挑战及变化。这些挑战和变化彼此紧密互动,相互形塑,使彼此难被把握,也放大彼此的影响。”

过去这几周里,拉里·萨默斯(Larry Summers)在与马丁·沃尔夫(Martin Wolf)共进午餐时谈到了多重危机。我的朋友蒂姆·萨海(Tim Sahay)和凯特·麦肯齐(Kate Mackenzie)在Phenomenal World上开设了出色的新博客,也将这一术语作为他们的标题。这一切使我在《金融时报》发布以此为主题的新专栏文章顺理成章。

这篇《金融时报》的文章很短,最初的草稿不过750词。在短短的篇幅中,我聚焦于三个方面:

(1)用简单直观的术语定义多重危机的概念;

(2)强调“多重(poly)”这一前缀隐含着的原因的多样性;

(3)强调我们当前形势的新颖性。

我在这篇文章中强调的新颖性包括两个方面,一是我们无法将我们当前面对的形势理解为单一特定因素的结果;二是从我们现在掌握的认知模式和模型来看,此前尤其是过去50年来全球发展的非凡规模和广度,使得我们有可能即将冲破关键的临界点。

你可能会说:你这不是自相矛盾吗?难道发展不就是驱动我们所有危机的单一因素吗?从这个意义上说,我们面对的不是多重危机,而是一个巨大危机?

虽然这种回应表达了我完全感同身受的那种对更简单世界的怀念,因为我也一样被历史作为“具体精神(concrete spirit)”的宏大展开这一理念所吸引,但是这种反对意见无法回应当前时刻危机的多样性特质。

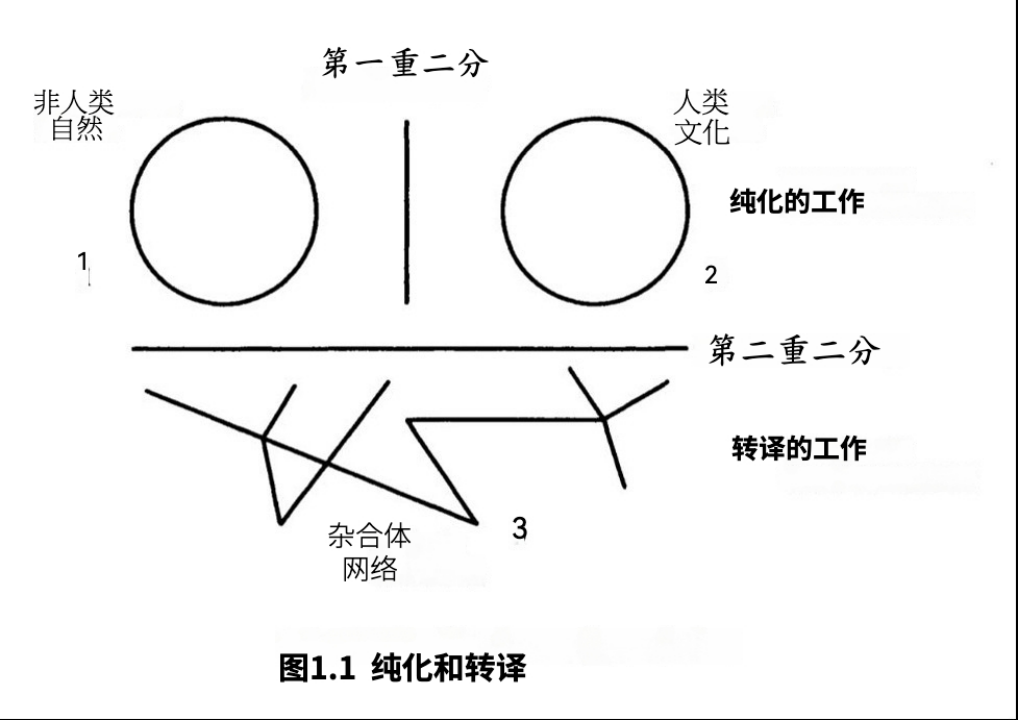

第二,也更重要的是,它实际是一种乞题谬误。我们真的知道什么是发展或增长吗?诚如布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)迫使我们认识到的,我们并不完全了解自己的处境。事实上,正如他在《我们从未现代过》中令人信服地论证的那样,现代性对自身的描述是建立在一系列盲点上的,尤其是关于物质资源和行动者的混合动员以及科学本身的运作,而这些定义了宏大的发展叙事。

马克思主义者们无疑会倾向于将一切归结为资本主义及其充满危机的发展。然而,最晚到20世纪60年代,成熟的马克思主义理论已经放弃了一元论的危机理论。当下,马克思主义批评家面对的最主要挑战是,解释由中国共产党领导的中国如何成为人类世(anthropocene)➁迄今为止最重要的推动者。这并不是说马克思主义理论无法提供一个答案,而是说要使其令人信服,它需要是一种复杂性和多重危机的马克思主义理论。路易·阿尔都塞和斯图亚特·霍尔等思想家在这方面指明了方向。

我在《金融时报》的文章中想强调的是一种双重性:一方面,我们有充分的理由认为我们正处于剧变的临界点;另一方面,我们需要借用“多重危机”这样一个不明确的术语,表明我们无法以曾经希望的那种自信和概念清晰度来理解我们的处境。

虽未明言,我实际上参考了一段社会哲学和社会理论的简史,可追溯到莱因哈特·科泽勒克(Reinhart Koselleck)所说的18至19世纪之交的“鞍型期(Sattelzeit)”,当时西方的现代历史意识正在兴起。这段思想史的弧线至少定义了直到20世纪中叶的政治、历史、经济和社会思想。从20世纪60年代起,一系列思想家——我立刻想到几位,如阿伦特、安德斯、布隆伯格、福柯、阿尔都塞——认识到需要根据当代发展反思并重新定位此前流传下来的社会分析和政治哲学范畴。到了七、八十年代,这种判断受到越来越有力的环境批判深刻影响,而环境批判本身则随着人类世意识的觉醒,逐渐包罗万象。进入21世纪以来,随着全球发展倚着中国那改变世界的经济增长向前推进,我们越来越多地面对一些只能用曾经看来难以置信或荒诞的术语来描述的现实。

在撰写《金融时报》上那篇关于多重危机的短文时,我非常关注拉图尔,这也体现在了我对形塑当前形势的因素的多样性,以及我们面临的概念挑战的两重强调中。

另一方面,风险累积的逻辑与拉图尔关系不大(他对这一过程的描述相当模糊),而与乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)及其“风险社会”愿景更紧密相关。对我来说,2020年我们面对新冠大流行冲击时,贝克是一个关键参考。假如我在《金融时报》的小文有一篇贝克版,它可能会强调,当今时代的多重危机在多大程度上是从我们管理危机的行动中涌现出来的。贝克给我们的启示是,风险不再是简单意义上的“自然”现象,而是第二自然的现象。

贝克式的对多重危机的解读看起来可能与霍布森和戴维斯的版本有些许类似,他们在霍布森博客上概括了主要内容。

多重危机可被视为具有以下特征:

(1)多个独立的危机同时发生。这是最直接也最容易理解的特征。

(2)反馈循环,其中各个危机以可预见和预期外的方式相互作用。这指向了这些独立危机相互关联的方式。

(3)放大,这些相互作用导致危机扩大或加速,产生一种失控感。各自独立的问题间的相关和连接加剧也加深了不同的危机。

(4)无界性,随着不同问题的相互渗透和融合,每个危机在时间和空间上都不再有明确的界限。越来越难以区分一个问题在哪里结束,另一个问题在哪里开始。

(5)层叠,这是图兹从陈一新的分析中借鉴的一种动态,即与各不同危机相关的利益群体的关注点重合,“形成了层叠的社会问题:当前问题与历史问题、有形利益的问题与意识形态问题、政治问题与非政治问题;所有这些都相互交叉、彼此干扰”(转引自图兹,2021,第18页)。

(6)共享意义的瓦解,源于对危机的不同理解以及它们相互作用的复杂方式,以及相应地对这些相互作用的不同认知。随着单个危机变得模糊并相互连接,要识别每个独特危机的明确范围和叙事,厘清不同问题之间的所有互动,都变得愈发困难。

(7)目标相左,即每个单独的危机可能阻碍另一个危机的解决,因为它们都需要注意力和资源,而且它们纠缠在一起,很难区分和排序。

(8)涌现特性,这些动态都具有高度的反身性,而他们的集合则超越了其各部分的简单加总。多重危机最终远远超出了一系列较小的、独立的危机。相反,它更像是“藤原效应(Fujiwhara effect )➂”的社会政治版本,这个术语用来描述两个或多个气旋聚集、变形和合并的情况。

霍布森基于贝克的最后一本书《世界的变形记(The Metamorphosis of the World,暂无中文版)》写了一篇很好的后续文章。

此前我没有意识到,但“变形”也是拉图尔关于新冠大流行的书《大封锁之后:一部变形记(After Lockdown: A Metamorphosis)》标题的关键词。这个主题值得注意。

用这些相当宏大和抽象的术语来定义多重危机,可能会带来空洞的飘忽感。对一些人来说,也有点太“时代精神(Zeitgeisty)”了。但考虑到我们当前处境的巨变,这似乎是值得冒的风险。我们需要思考“大”问题。或者更确切地说,我们需要学习如何跨越非常大和非常具体、微观和宏观之间的空白——这是拉图尔的另一个主题。

在所有这些关于宏大社会进程和思想运动的讨论之外,我们不能忽视,当前的危机在多大程度上也是身份认同、选择和行动的问题。这不仅是社会学、社会理论和宏大历史进程的问题,也是群体及个体层面的心理学的问题,还是政治问题。

多重危机在各个层面影响着我们。如果你想认真严肃地从问题中间最复杂的地方开始思考,你就不能跳过心理学层面的考察。不过,此刻我要暂缓讨论这个问题。

但是,政治问题的提出刻不容缓。对此,我要感谢阿努萨·法鲁奇(Anusar Farooqui)在他的博客和社交媒体账号提出这一点。

毕竟,当前的局面不仅仅是长期发展过程或环境变化的结果,更是由地缘政治紧张局势大大加剧的。而地缘政治局势则是各国经过或未经选举产生的国家精英的战略决策造成的。

当前局势的特点和多重危机的指征是,俄罗斯、中国和美国这三大军事强国重要决策者在明确自身立场时,都好像他们的身份受到了威胁一样。

在我写的《金融时报》短文中,我提到了中美之间的“冷战”——诚然,这是一个不完全恰当的简化。我论证了最近的历史是如何由即兴发挥、权宜之计、创新和危机应对所塑造的。这是一个公允或恰当的描述吗?我们真的能说拜登政府、中国、普京政权正在应对危机吗?它们不是在升级吗?

显然是兼而有之,而且是相互依存的。每个大国都坚持认为,他们是在采取防御行动(广义上的应对危机)。但如果你觉得根本利益受到了威胁,那么这就意味着危机升级,甚至可能会卷入公开战争或冒着核对抗的风险。这就像经典的冷战,但更糟的是,因为各方都感受到切实的生存压力,并且听到时间在滴答流逝。如果没有人确信他们有足够的时间,这就会造成非常危险的局面。可在多重危机时代,谁又有这种奢侈呢?

显然,这些是重大的主题。我期待着在今后的工作中,在这系列简报、纸媒或其他不同平台持续探讨它们。

这也许是一条永无止境的走钢丝之路。但至少我们不是独自前行!

➀译注:Eurotrash指在美国或其他富裕欧洲移民聚集的地方居住的一类欧洲人,他们富有、时髦,常是社交名流,但也被看作肤浅、自命不凡、不负责任的人。

➁译注:人类世是一个尚未被地质科学共同体正式认可的地质概念,但已在科学界得到不少非正式应用,描述的是地球最晚近的地质年代,强调人类活动对地球的巨大影响。

➂译注:又称“双台风效应”,指两个热带气旋同时形成并彼此靠近时产生的互绕、合并、分离、拉伸等交互作用。