亚当·图兹:迈向新秩序——柏林新经济峰会主题演讲

新的世界秩序会是什么样?又由谁负责塑造?这些问题没有简单的答案。然而,仍然可以指出一些可能指向答案的方向。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

成型于二战的布雷顿森林体系早已难以匹配当今经济力量的分布,而新秩序迟迟未现。谁来筹划?如何筹划?图兹在文中指出,无需等待宏大的“奠基时刻”,伴随着一系列“秩序化”行动,新世界已经在塑造之中。也是在这一意义上,中国的“一带一路”等实践,正在成为全球格局嬗变的重要线索。

作者:亚当·图兹

译者:曹茗然

责任编辑:高铂宁

我们正处在这样一个时刻:在特朗普制造的种种动荡面前,中国的“一带一路”倡议再度显现出勃勃生机。

我正计划将中国“一带一路”(BRI)2.0作为下一期图说政经的主题。

但当我开始勾勒其框架时,我发现自己又回到了一个概念上的区别:是从“经济秩序”(economic order)的角度来思考,还是从“经济秩序化过程”(economic ordering)的角度来思考。而这又把我带回到了今年初夏我在柏林“新经济论坛”(Forum for a New Economy)所做的一次主旨演讲。

邓肯·格兰特于 1917 年创作的约翰·梅纳德·凯恩斯肖像。

那次演讲很短。在德高望重的托马斯·弗里克作完开场介绍之后,我的部分大约从第 5 分钟开始。

《跨国经济问题:欧洲经济政策评论》整理了如下的文字稿,虽然删掉了一些笑话和即兴插话,但读起来流畅而迅速。我用幻灯片对其进行了配图,并在一些地方对文本略作修改,让表述更清晰。

摘要:一个新的世界秩序可能会是什么样子?又将由谁来塑造?回顾布雷顿森林体系这一历史先例,可以看到,“秩序、安全与公平”的观念是如何与权力、等级和能动性交织在一起的。从地缘政治紧张关系到中国崛起,当代的全球性挑战要求我们转变视角。与其寻找固定的结构,不如把注意力转向世界“秩序化”的持续过程、务实的协作以及一个日益相互联结又充满竞争的世界中的战略性参与。

新的世界秩序会是什么样?又由谁负责塑造?这些问题没有简单的答案。然而,仍然可以指出一些可能指向答案的方向。

布雷顿森林:历史先例与当代神话

任何试图构想类似“新世界秩序”的努力,都会促使人们回想此前的某种秩序,而二战结束时建立的那一套秩序为我们提供了一个先例。那就是所谓的布雷顿森林体系。

在 1944 年,在几位富有魅力的关键性人物的努力下,这一体系塑造了世界经济版图和国际货币体系,其中尤以代表美国的哈里·德克斯特·怀特和代表英国的约翰·梅纳德·凯恩斯为典型。

围绕此事甚至存在某种痴迷。在2024年,为纪念布雷顿森林会议召开80周年,人们掀起了一股讨论“新布雷顿森林”的会议热潮。

与此同时,共和党总统任期的动荡前景若隐若现。但即便是在拜登政府之下,人们已经很清楚:尽管有一批最具合作精神、最具大西洋主义和全球视野的民主党人,世界经济中仍然存在深刻的紧张。来自全球南方的压力要求我们构思一套运作得更好的新体系。此外,中国的崛起和俄罗斯的挑衅,也让西方曾视为理所当然的一切承受着巨大的压力。而如今,事态的发展已经远比去年预期的更加戏剧性。

即便是那些对特朗普总统任期最悲观的人,也很难预见到他会以如此反复无常、任性而武断的方式攻击贸易体系,并对外国投资和美元价值发起相当系统性的打击。在这样的情况下,提出“为什么我们要去寻找一个新的世界秩序”这个问题,几乎显得有些反常。

但是,我们所说的“新世界秩序”究竟是什么意思?这个概念又为什么如此频繁地与“布雷顿森林时刻”联系在一起?这种思考方式本身就是具有历史性的,它不断聚集在“布雷顿森林”这个词周围。在某一层面上,这种聚集反映了一组人们所珍视的东西:秩序对抗无序、可理解性对抗混乱。这一点几乎带有一种审美上的吸引力。

布雷顿森林体系给人一种印象:经济被纳入了控制之中,实现了把一个晦暗难懂的事物变得透明的梦想。它承诺安全保障(security),或许对更广泛的公众来说,也包含一种关于安全感(safety)的承诺。这是当下关于民粹主义讨论中经常出现的一个主题。

布雷顿森林体系还承诺一种基于规则的秩序,即便这秩序未必真正实现公平本身。它还在功能层面提出一个主张:更可预测的体系可以提振投资、建立安全并降低不确定性,而这一点得到了计量经济学研究成果的支持。这一主张也可以追溯到德国社会理论传统中的马克斯·韦伯学说。

但关于布雷顿森林时刻,还有另一个令人着迷之处:那是一种“能动性的时刻”的感觉:在历史的混乱面前,智慧的行动者聚到一起,设计出一套整全的体系。同时也有一种“智慧时刻”的感觉:这不仅仅是关于能动性,而是关于由能动性奠定秩序,一种自我约束的能动性。那并不是将自身利益以强硬方式烙印在世界之上的“肌肉式”的意志宣示,而是一种愿意自我节制的能动性。正是这种观感,使得布雷顿森林时刻如此鼓舞人心。

• 秩序 vs. 失序: 可理解性 vs. 混沌 —— 审美愿景

• 安全 vs. 不安全: 安全感

• 游戏规则、公平

• 功能主义。 当有秩序时,事情更好。1945 年之后。失衡会威胁到突然解体。

• 但最重要的是能动性。 创造性的、富于想象力的能动性。

• 以及自我否定。 有足够的力量去创造秩序,却又足够智慧去约束自身。

二战结束时,正值英国和美国实力的巅峰,两国确实选择了构建一个体系,而不是单纯地把自己的意志强加于人。这些确实是可贵的美德,然而,这些美德聚集在布雷顿森林周围的方式,以及布雷顿森林在80年后的今天,仍然在国际经济讨论中充当某种图腾或“安慰毯”的角色,这让我想起了我所说的“金融虚构文学”。你完全可以把它称作一个童话故事。

解构布雷顿森林神话

众所周知,童话有许多功能,但它们并不会被当作实际建议来求助,除非你的问题是“一只装扮成老太太的狼”。同样地,布雷顿森林模式也需要被审视,不是作为一个蓝图,而是作为理解国际经济秩序的一种参照。这种分析可以从多重视角来展开:心理的、历史的、政治经济学的,乃至……尼采式的。

从心理学的角度看,布雷顿森林的吸引力说明它充当着一种集体锚点的作用。为什么话语总是一次又一次地回到这个奠基性时刻?它在掩盖些什么?一个迹象就是,人们对会议时间的误读:它常常被称为“战后协议”,而事实上,这项协议达成于战争暴力正走向最后高潮的1944年夏天,介于诺曼底登陆与苏军在巴格拉季昂行动中突破中央集团军群之间。

这种习惯性的(误)框架化,助长了“仁慈的美国权力”这一观念。因此,布雷顿森林提供了一个简化叙事,把美国呈现为一个善意的霸权,同时掩盖了美国权威的来源。

从历史的角度看,布雷顿森林体系的实施充满了灾难。

现实中的布雷顿森林体系

• 1944 会议

• 1947 英国货币危机

• 1947–50 马歇尔计划作为“方案 B”

• 1949 货币贬值“方案 C”

• 1950–1958 欧洲支付联盟(EPU)“方案 D”

• 1958 货币可兑换 —— 真正意义上的布雷顿森林体系开始

• 1960年代 一系列货币危机 → 1962 引入互换额度(swap lines)

• 1967 衰退

• 1971 尼克松放弃美元与黄金挂钩

• 1973 布雷顿森林体系彻底瓦解

1944年的会议之后是1947年英国的货币危机,这推迟了该体系的实施;接着是马歇尔计划,而马歇尔计划其实是为了避免实施布雷顿森林而采用的“B计划”。紧随其后,英镑和所有其他欧洲货币为增强自身竞争力而选择贬值,对其经济体系构成巨大冲击;1950至1958年之间,欧洲支付联盟建立。直到1958年,人们最初构想中的布雷顿森林体系才真正实施,而这需要军事力量与法国第五共和国的建立。是雅克·吕弗提出的确保法郎可兑换性的方案,并与戴高乐协调配合,使法国得以加入布雷顿森林体系。到1960年代初,体系内的压力催迫了货币掉期额度的发明,这块创可贴使体系得以勉强存续。1967年,布雷顿森林遭遇了第一个重大的商业周期问题,而在 1971年,美国总统尼克松暂停了美元的黄金兑换。总之,很难将布雷顿森林描绘成战后增长的平稳驱动器。

如果我们现在真的要启动一个“新布雷顿森林”,若要遵循历史脚本,那么时间线大致会是这样的:

• 我们的未来时间线?• 2026 柏林布雷顿森林 3.0• 2040 全面实施• 2051 终局危机

从政治经济学的角度看,这种脆弱性并不令人意外。这类大型组织体系受到两个基础性问题的困扰。

首先,这类体系的原罪在于:强势行动者把自己绑在共同规则之下,从而削弱自身的主权。不出所料,1944年的主导力量美国,只在很轻的程度上受到体系约束。美国保留了非同寻常的自主权。美元与黄金挂钩,其他所有货币与美元挂钩。美国人因此获得了“过度特权”。这个体系由美国人启动,也在美国人宣布结束时终结。这就是布雷顿森林秩序最根本的政治逻辑。

为什么居于弱势的国家会同意加入这样一个如此失衡的体系?因为它们弱势、无力并心怀怨恨。从哲学角度看,以尼采的术语来说,这是一种“从属的位置”,就像尼采笔下的基督徒,他们选择基督教,是因为这能保护他们。处于从属地位的国家,就像在真正的权力面前无能为力的人们,为了从秩序和规则中获得某种保护而选择加入。但在这样的体系中,怀有怨恨的从属者的真正难题在于:他们的怨恨是真的。这就带来了第二个基础性问题:出于自身无力而接受某种秩序的、心怀怨恨的从属参与者,总是会受到诱惑去“利用”规则。规则越清晰、体系越固定,进行搭便车的诱惑就越大。

德国就是一个例子。如果说在过去80年里,在一个由美国主导的全球体系中,有哪个较小的参与者长期而成功地搭了便车,那就是德国。特别是在1960年代的布雷顿森林体系下,西德积累了巨额顺差,这给体系带来了压力,并促成了它的解体;自1990年代以来,德国也一直被指责在北约框架下搭便车。德国人可能会辩称,他们之所以能奉行“理性的防务政策”,是因为他们被友好国家包围着。但从美国人的角度看,这就像是典型的搭便车行为。而这正是现今美国政府所提出的指控。

在德国处于强势时,它的行为更强化了这种印象。在1970年代,当其他国家推动德国把德国马克变成一种储备货币时,波恩和法兰克福竭尽所能阻止这一结果。其中一个避免承担这一角色的策略,就是创建欧洲货币联盟,把责任分散到整个欧元区。要说德国在欧元区危机中的表现“不够有帮助”,那简直是委婉之极。

在过去80年里,德国经常被视为一个不合作的参与者:高度自以为是、相当成功,但在宏观经济学方面表现糟糕。在2025年的柏林提出“世界秩序”这一问题,颇具讽刺意味。如果真有人在拟定这样一份蓝图,他们也许一开始就不会把德国人列入其中!

而当你转向那位专注于当下现实的记者朋友,提出“经济秩序”的问题时,对方反应会很简短,甚至略带不屑:“现在?你有‘看清场合’吗?”

当下看起来真是一个人们想要构建全球经济秩序的时刻吗?你看到的新闻头条,跟我看到的是同一批吗?这是一个“任意施加暴力”的时刻。这是一个“任意选择破坏”的时刻。

普京入侵乌克兰、特朗普的贸易战以及英国脱欧,都由各自的怨恨所驱动,但这些怨恨本身并不决定具体做出的选择。以色列所面临的战略困境,也并不直接决定它在中东地区的肆意行动。我们正处在这样一个时刻:强大的行动者推翻了规则,并选择以暴力方式重塑世界。

因此,这个看似天真的问题:“谁来筹划一个新世界秩序?”实际上指向的是一个令人眩晕而血腥的虚空。这不是一个适合讲“温情睡前故事”的时刻,而是一个必须聚集我们的智慧以求生存的时刻。如果你仍然想用童话来思考,我们就好比是“小红帽”,我们被大灰狼吞了下去,困在它的肚子里,不确定猎人是否会来把我们解救出来。而在这种令人窒息的恐慌时刻,我们会做什么?我们会梦想新的秩序。但这些想法不过是一些安抚性的幻想而已!

这是否意味着我们必须放弃“秩序”的美德——受约束的能动性、透明性、公平性、功能性?

不,这并不意味着这一点,但我们必须改变理解世界运作方式的思路。

• 与其期待新的奠基性时刻——无论是布雷顿森林式的汉密尔顿时刻还是其他那种在时间上留下断裂式刻痕的时刻——我们需要关注的是连续的行动序列与行动网络,关注多重且反复出现的选择、项目与联盟的节点。我们需要关注的是时势(conjuncture),而不是奠基时刻。

• 关注的不是“秩序”,而是“交易”。

• 不是秩序本身,而是建构秩序的过程(ordering)。

• 不是一个被设定好的世界,而是世界的创造(world-making)。

• 不依赖由约束带来的确定性,而是通过目的、承诺与行动规模,为未来生成共同的预期。

• 创造事实,而不是规范。

与其去寻求新的“奠基性时刻”,无论是布雷顿森林、还是“汉密尔顿时刻”,或者其他那些在历史中像句号般刻印下来的关键节点。我们需要关注的是连续的序列、行动网络以及反复出现的选择时刻。我们需要聚焦于“时势”(conjunctures),而不是“奠基性时刻”。与其执着于宪制与秩序,不如去考虑“交易”(deals)。尽管在特朗普任期之下,“交易”这个词已经被严重污名化,但若能达成一笔“好交易”,使双方都能看见自己的利益,那也许并不是最糟糕的结果。

与其专注于“世界秩序”,我们需要专注于建构秩序的过程。与其从存在一个对所有人都相同的世界这一前提出发,我们需要从不同的视角来思考世界。与其依赖规则和宪制,通过约束我们的自由裁量来制造确定性并使长期规划成为可能,不如思考共同的计划、方案、政治承诺、行动规模与愿景的清晰度。我们应当更多地投身于创造实实在在的成果,而不是过度担忧规范。

在欧洲语境中,这些话听起来并不陌生。毕竟,我们已经讨论主权有一段时间了。主权意味着制定自身规则的能力。它与秩序存在一种辩证关系。主权者是那个宣布例外状态的人,但主权同时也需要其他主权者的承认。

在这个语境下,我们也讨论过战略选择、联盟与交易,这些都是欧洲需要认真涉足的事务。令人痛心的事实是:这显然既是正确的答案,也是前行的正道,但这些话似乎一次次被重复,却始终没有得到解决。早在 2017 年,马克龙总统就以惊人的前瞻性预见了我们如今所面对的挑战,但在德国那一侧,这些倡议却落入了空无。

我们必须直面这个令人清醒的现实:我们以前到过这里,事实上,我们已经在这里停留了一段时间。如果到了 2025 年我们仍在提出同样的问题,那意味着我们对答案心知肚明。我们明知必须去做什么,但要么完全不行动,要么行动得太迟。而今悔之晚矣。

世界秩序化的未来

有些人担心,美国也许已经错过了创造新世界秩序的机会。我觉得这是一个相当可信、但又令人恐惧的想法。我所担心的是:对于欧洲来说,可能也已经太迟。如果真是如此,我们该何去何从?

答案显然是中国。但把这一点说出口,立刻会引起各种反对。宣称中国将会创造新的世界秩序,很容易被指责为好战,因为这种说法可以为美国扩大军费开支提供理由。

与此同时,这种想法似乎又盲目得不切实际。毕竟,谁真的知道北京究竟在谋划什么?几乎没有证据表明,中国的雄心是要打造一种“美国式的世界秩序”。这根本不在北京的议程上。

这就是为什么改变用语是如此具有启发性。虽然中国可能并没有在打造一种新的美国式世界秩序,但它无可否认地正在从事建构世界秩序的实践。中国不仅仅继承了西方通过帝国主义所塑造的世界;中国正积极地参与重塑这个世界,参与“世界的建构”(world making)。

这种差别不仅是方法论上的,它或许能帮助我们更清晰地看待世界,也能让我们以一种较少对立的姿态来理解世界。

1990 年代末,中国自主地将本币以一个被低估的汇率盯住美元。此举实际上创造了一个新的布雷顿森林体系,有些人称之为“布雷顿森林 2.0”。这种盯住汇率的安排很难被打破,给中国自身带来了许多棘手的副作用,但中国可以应对这些问题。这是一种在现有体系之内宣示自身主权的方式。

在过去十年里,恰恰是在美国迷失方向而欧洲人作茧自缚之时,中国的努力进一步扩展。

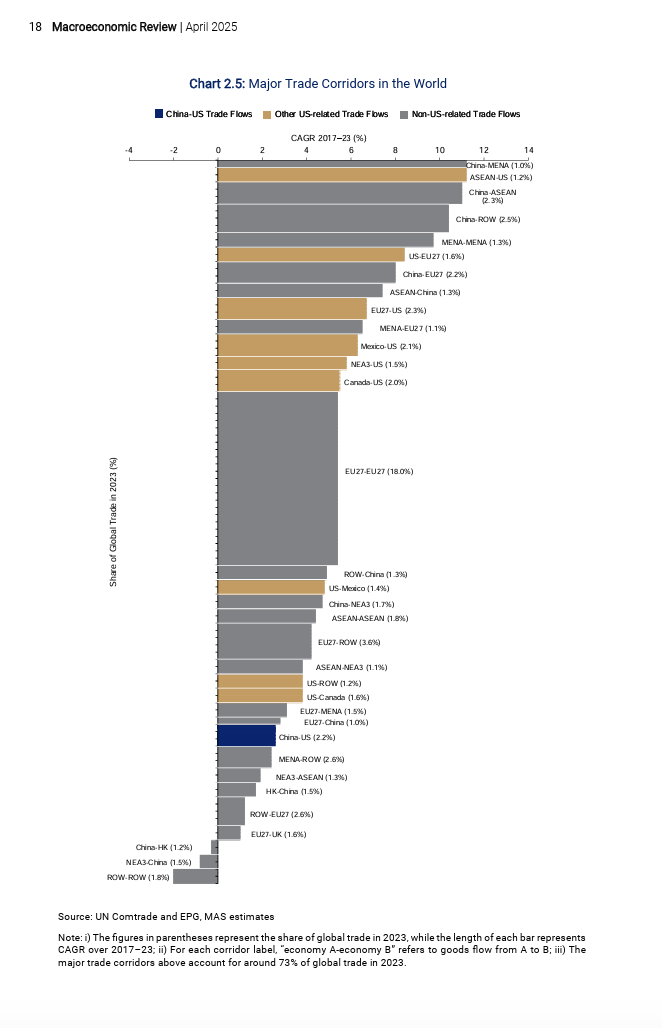

其结果是一个三极的世界贸易体系。其中一极是美国,但但其影响远没有美国贸易政策的喧嚣所显示的那般强大。中国对美国的出口大约占全球贸易的 2.5%。而且这一部分在全球贸易中的增长速度也并不快。

全球贸易的另外两大极分别是:以欧盟为中心、以及围绕中国形成的一系列网络,每一个网络本身都是一组联结,是一次“世界建构”的行动,也是一次“世界秩序化”的行动,我们必须正视它们,它们也将塑造未来。如果要加总中国的对外投资、软实力、技术联系以及不断增长的军事存在,这些是否构成一种美国式的新世界秩序?不,显然不是,但这本身就是一个“假问题”(red herring)。我们必须停止用这种方式来思考。

它真正构成的是一种“连通政策”(policy of connection)。这种政策或许并非完全一致,但却是有意为之。在北京,人们围绕这一整套行动发展出多种不同的理论框架,以组织并协调这些不同要素。

如果说其中有一个方面真正既引人入胜又颇具新意,那就是大国发展在全球层面所面临的挑战。正在被塑造的这个未来,很大程度上可能由这样的参与者构成:尤其是中国,但也包括印度、巴西、印尼、埃塞俄比亚、尼日利亚。对于这些国家而言,“如何实现大国发展”这一问题主导着其议程。与之相比,欧盟则更多聚焦于“后民族国家、具有中等规模、并关涉可持续性”的问题。

“大国发展议程”,正是那些目前在积极搭建体系的关键行动者所专注的。当下,我们对中国仍然声称自己是一个发展中国家的做法感到不耐烦。但如果我们不能理解发展才是其关注的核心,我们就无法真正理解中国这一套世界建构、可再生能源计划到底在做什么。其新颖之处不在于它构成了一种用来取代1944到2015年围绕美国所构建秩序的新秩序,而在于它实际上是在全球尺度上推进一套国家发展计划的实现。从这一点上说,它与其说像约翰·达尔文所称的“英国(全球)帝国工程”,不如说更像19世纪末至20世纪初,美国崛起为一个具有全球触达能力的大陆型国家经济的过程。不同之处在于:1914年的美国只有约 9900万人口,占全球人口的5%;而中国如今有14亿人口,占比是那时美国的三倍。今天可用的技术,其规模与影响范围,远远超过20世纪初美国所调动的技术。美国走向全球主义时,所处的是一个“地理前沿刚刚关闭”的星球,而我们如今面对的,则是在一个拥有80亿人口、数十个强有力国家的有限星球上展开的一种新的地缘政治格局。难怪北京如此强调,在全球尺度上推进大国发展,正面临前所未有的挑战。