亚当·图兹:“能源混合经济”何以驱动气候危机

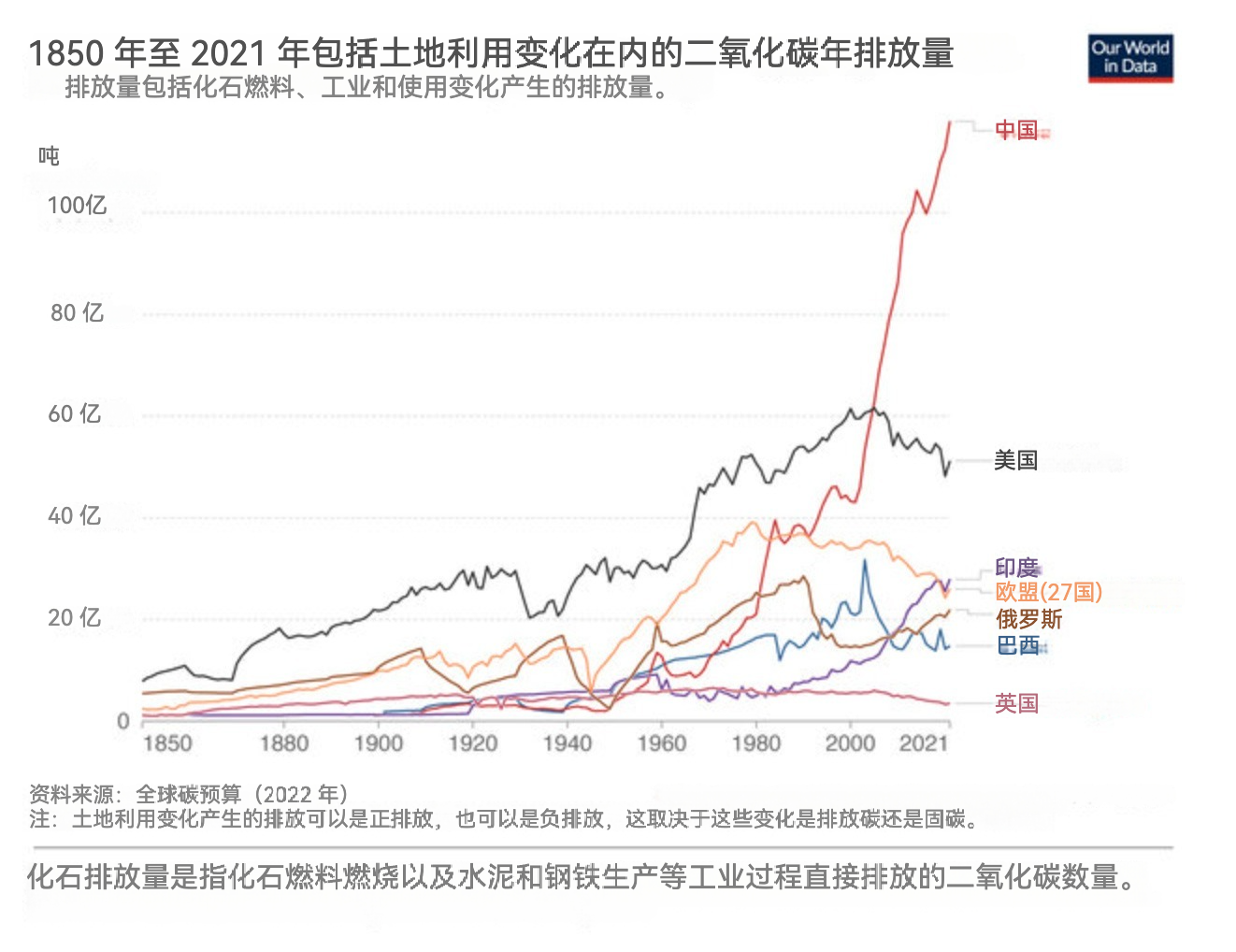

当今西方国家在气候政治方面面临的挑战之一是接受这一事实:中国才是全球碳排放平衡的主导者。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

2024年联合国气候变化大会(COP29)即将在阿塞拜疆召开。本文回顾了80年代至90年代的气候政治经济学,并分析了自那时以来全球气候领导力的转移。图兹指出,气候危机的主要动因并非刻板印象中的石油巨头,而是“能源混合经济”。

本文英文版发表于2024年9月9日,刊发时有编辑。

作者:亚当·图兹

译者:张倩

责任编辑:高铂宁

当今西方国家在气候政治方面面临的挑战之一是接受这一事实:中国才是全球碳排放平衡的主导者。

至少在修辞上,美国和欧洲的发言人仍然在谈论气候领导力,试图促使中国加速行动,并以身作则,希望北京能够效仿。一些人甚至幻想所谓的“绿色马歇尔计划”。然而现实是,无论是从碳排放量还是绿色能源投资来看,中国现在都是决定性力量。 我们没有理由相信西方那些反复无常、缺乏连贯性的决策过程会对中国的气候政策产生任何实质影响。

2006年,中国的碳排放量超过了美国。如果按照消费角度计算(考虑到一部分排放量来自于中国对西方国家的出口),这一时间会稍晚一些。自2012年起,在习近平的领导下,气候议题在中国政府的目标中所占据的地位日益重要。

西方现在所面临的困局是,解决全球气候问题的主导者将是一个推进所谓“21世纪马克思主义”的威权主义政权,而且,这个政权愿意并有能力,在任何它认为必要的地方,把这一目标置于大大小小私有资本的利益之上。

与此同时,西方政策制定者笃信中国已决意要成为一个全球意义上的强国,或至少要挑战现存的美国霸权。北京似乎一心想要修正冷战时期留下的东亚秩序。在这一背景下,西方资本愈发将中国在绿色能源上的领导力视为其地缘政治策略的一部分。

这让进步主义传统迷失了方向。进步主义群体对于气候危机的认知始于20世纪80年代,而到了90年代,将能否“管理气候危机”被视为检验西方民主政府理性水平的决定性考验。尽管往往不为明说,这一主张似乎是建立在这样一种假设之上:如果美国和欧洲能够团结一致,它们就能“拯救地球”。代言气候问题既是西方的责任,也是它的特权。

而如今,在一个新的“冷战”时代,气候问题的决定性力量是中国。因此,问题变成了:如果是中国在全球能源转型中取得了实质性进展,这对民主制度的历史合理性主张意味着什么?

中国的崛起不仅困扰着西方的治理者,也给如何从批判政治经济学的角度解释和解决气候危机带来了难题,特别是那些坚持以“资本主义”主导为核心的观点。这些观点往往基于这样一种假设:如果终须有人为未来的气候危机付出赔偿的话,那应该是美国的化石燃料产业。 化石资本主义的形象代言经常指向埃克森美孚公司(ExxonMobil)。

而这一观点并不符合当前的形势。在过去的25年里,全球碳排放增长的主要动因并不是西方资本主义或者上市的西方石油巨头公司。西方石油巨头在新的石油和天然气勘采中确实起了巨大的甚至灾难性的作用,而且美国的水力压裂开采热潮也在全球意义上改变了石油和天然气市场的形态。但是,当前排放的主要驱动力是新兴市场的煤炭巨头和国有或半国有的能源公司,典型代表是那些富有石油和天然气储备的中东国家。它们供给了日益增长的全球能源需求,而其中很大一部分的需求来源于中国。

这些能源公司和能源国家的发展模式,包括中国本身的发展模式,都和西方截然不同,无论是美国的以增长推动德克萨斯石油区的发展模式,还是欧洲石油巨头 BP、壳牌和道达尔的跨国运营模式。

鉴于这些“能源系统”不同的发展模式以及能源经济的政治性,将实际存在的气候危机问题简化为一个纯粹、平面型的“资本主义”议题,无疑是过于粗略且无益的。我们最好从“能源的混合经济”这一前提开始思索,并认识到推动这一进程的是以东亚工业化和城市化为中心的、非均衡的、混合式的发展。

人们容易倾向于认为,从西方到东方的这一转变是前所未有的。但事实上,这并不准确。如果回顾现代全球气候政治主义的诞生,尤其是1980年代和1990年代早期的气候政治经济学,那么就会发现那时气候危机的政治经济已经被理解为“混合式”的和多中心的。

这一观点,在IPCC(政府间气候变化专门委员会,Intergovernment Panel on Climate Change)于1990年到1992年期间进行的第一轮经济场景分析中,就有明显的体现。

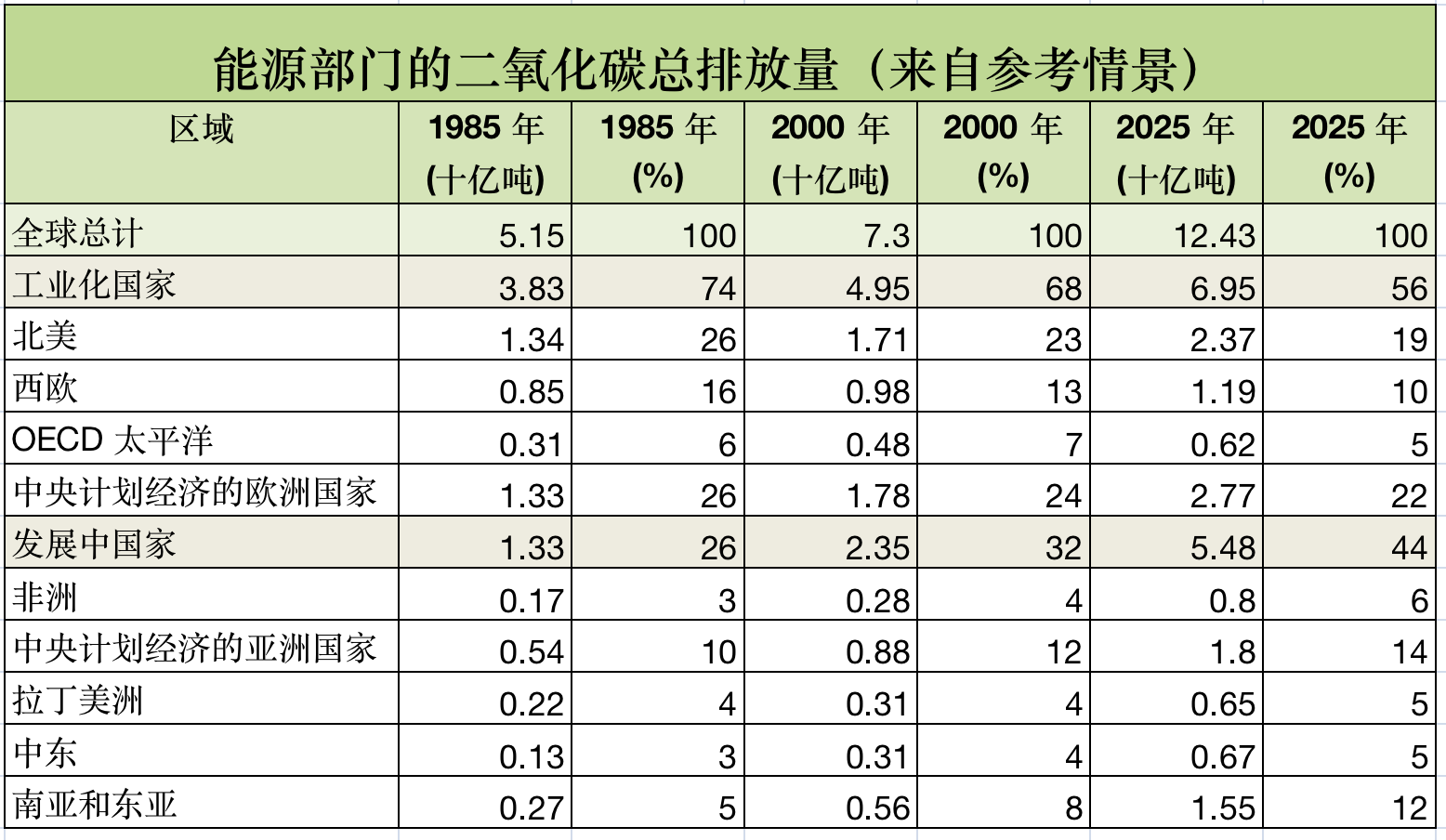

由荷兰和美国研究中心协调的跨国专家小组基于过去几十年来的经济增长,并辅以对未来可能轨迹的猜测,对经济情景进行了分析。1990年,专家小组首次发表了其对于1985年到2025年的碳排量的“参考情景”的概述,列表如下。如果这些数据对你来说看起来过低,这是因为它们是以纯碳而不是二氧化碳为单位给出的。如果要将这些数字转换为二氧化碳数据,您需要乘以3.67的系数。

表1:1990年IPCC CO2排放“基准”情景表

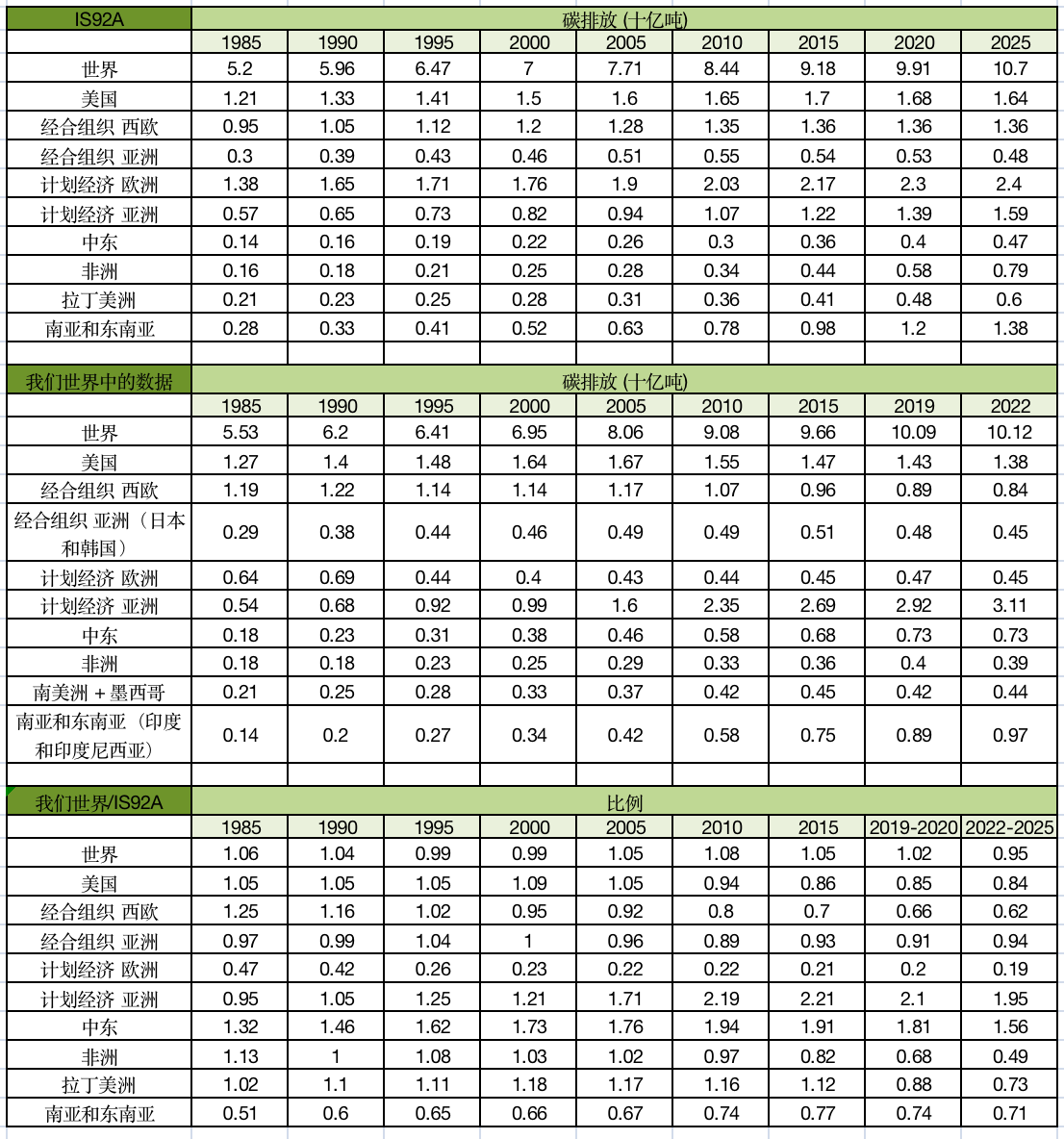

令人惊讶的是,该表格的最上面一行,也就是1989-1990年间委员会预估的参考情景,竟与2000年全球排放的发展状况非常接近。在表2中,我将1990年IPCC参考情景里对于2025年的预测和Our World in Data 数据库中记录的实际排放情况进行了比较。

表2:1990年SA90 IPCC情景分析与实际排放结果的比较

正如表2所显示的,2000年之后,IPCC的参考情景往往超过了实际的排放情况。 需要指出的是,该情景分析假设“一切照常”,即趋势会按照1980年代的发展情况延续,因此情景分析中的数值偏高是合理的。此外,请注意,在最后一列中,我将2022年的数据与2025年的数据进行了比较。因此,鉴于增长趋势,我们应该预期情景会提前一些。

如我们所看到的,两年后于1992年发布的修正预测甚至更加准确。

在1990年情景分析中,引人注目的一点是左侧对经济体的分类。这里有两行专门保留给了欧洲和亚洲的“计划经济”。这提醒我们,虽然当前与中国冷战的舆论日益浩大,但在20世纪80年代,全球气候政策实际上诞生于与前苏联的最后对峙的背景之下。就像今天的中国一样,前苏联当时在全球排放平衡中占据重要位置,与“西方”不相上下。

前苏联作为重要的石油和天然气供应商,在1970年代和1980年代的世界经济发展中逐渐崛起。但在苏联集团内部,经互会成员国还是依赖于煤炭发电。中国最开始也追随了这一模式,但随后将其提升到了一个新的体量。这一模式的结果是巨量的排放和扩散到中欧的酸雨污染。

根据IPCC的分析,到1985年,苏联成员国家的二氧化碳排放大致与北美相当,超过了美国。IPCC预计到2025年,苏联成员国家的排放量将大大超过北美。IPCC在1989-1990年就预测,到那时,全球气候行动的有效性将取决于冷战的双方——美国和苏联——之间的谈判。

您可能会说,是冷战的形势干扰了1990年代的参考情景分析。IPCC的分析人员和其他所有人一样,未能预见苏联在1991年的全面崩溃以及中国排放量在2000年之后的激增。这是参考情景与实际结果之间的最大区别。

但如果我们忽略中苏的分别,并将欧洲和亚洲的计划经济体整合在一起,那么正如表1所示,IPCC于1990年作出的、对2025年中国和俄罗斯对全球排放的贡献份额的预测,与今天的实际数值非常接近。

基于1970年代和1980年代的经验,IPCC指出,气候危机的主要动因将是西方模式和非西方模式的工业化和城市化所共同驱动的“混合”经济发展。在这一点上,它的情景预测是有先见之明的。情景分析的失误之处在于它假定了排放的主要驱动力将是由莫斯科领导的前苏联国家,而不是中国。同样需要指出的是,预测者也高估了美国和西欧的未来排放增长。

1991年,情景分析人员被要求根据第一次伊拉克战争和前苏联政权的瓦解修订他们的预测。讽刺的是,前苏联的瓦解并没有改变预测的基本平衡。冷战结束后,美国掌握了全球主导权。但预测者认为,前经互会成员国摆脱了苏联的束缚后将会增长得更快。即使他们抛弃或改良了苏联时代的能源系统,他们的排放量仍将非常显著。在所谓的IS92A情景中——1990年代IPCC和其他组织使用的基准“一起照常”情景——“欧洲计划经济体”的总体排放量预计将超过美国。

请注意,表格中需要关注的是“欧洲计划经济体”排放量的相对变化,而不是其绝对水平。将1991年后的数据与1991年前的苏联区域分类匹配是一个重大难题,我正在努力清理这些数据。现在采用Our World in Data提供的俄罗斯的数据作为该地区的大致参考。如果有人知道并能够分享涵盖苏联过渡时期的更充分的数据来源,我将不胜感激。但这里的关键点是,1990年代俄罗斯的经济崩溃和去工业化导致了排放量的急剧下降。

总之,从历史角度来看,气候议题的多极性和中国的关键性并不是一个全新的现象。 在1980年代末和1990年代初全球气候政治诞生之时,这一议题的前景其实和今天在结构上非常相似。到1992年,IPCC仍然将气候危机描述为“混合经济”问题。

直到1990年代,以化石燃料驱动的气候危机才被重新框定为一个单极化的、美国驱动的现象。可以通过提及共和党的“气候否认派”和被称为化石燃料政治里的“大魔头”的埃克森美孚公司以在政治层面上简要概括。1992年联合国里约峰会后的南北政治形态、美国拒绝签署京都议定书、以及布什政府的“石油战争”,都加剧了这一单极化的认知。对气候危机的马克思主义解读的兴起,以及对“资本纪”(Capitalocene)的长期的探讨也给这一以西方中心的论述增加了一些智慧的色彩。

单从政治目标的角度来看,这种论述在今天确实仍有其功用。但是,当我们从历史角度回顾战后“加速期”的能源混合经济时,以及分析21世纪的气候危机时,这一解读都根本上是误导性的。它应该被理解为1990年代单极化时代下的政治和认知产物——而那个时代已成为过去。只要这种以西方为”气候领导者”的论述持续产生影响并收到反馈,无论是赞成的还是批判的,它就代表着我们在气候这一议题上仍然方向不明。