亚当·图兹:加沙如何从“去发展化”走向封锁与毁灭

加沙及其人民究竟经历了什么,以至于变得像现在这样孤立无援,被彻底地当成了物品?

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

本轮巴以冲突已超过八个月,停火止战仍遥遥无期。据联合国人道主义事务协调厅最新数据,本轮巴以冲突中,巴勒斯坦方面已有超37396人死亡,以色列方面约1200人死亡。

去年10月13日,以色列国防军在加沙空投传单,要求加沙干河(Wadi Gaza)以北的110万居民在24小时之内转移到南部。同日,联合国呼吁以军撤回此令,以避免造成人道主义灾难。

图兹从以军的撤离令切入,分析了加沙经济面临的战争、封锁、金融危机和政府支出困境等一系列问题。图兹引用“去发展化”这一概念说明,早在此次巴以冲突发生之前,加沙的经济发展已成奢谈,而2014年以来,加沙的整体经济已经不复存在。

本文英文版发表于2023年10月14日,刊发时有编辑。

作者:亚当·图兹

译者:陈佳雯

责任编辑:高铂宁

为了对哈马斯展开大规模报复行动,以色列国防军向加沙地带北部的住民发出了撤离通告。以色列此举,实际上就是在通知这100万民众,大难即将临头。这么做的原因也很明显,他们希望尽可能地将平民伤亡数降到最低。关于此次撤离,抛开实际操作与人道主义层面的问题,比如如此庞大的人群应该撤去哪里,以及他们该如何养活自己,我们还必须面对一个关键的问题:加沙地带究竟是一个什么样的地方,以至于可以直接要求住民离开?一块容纳了超过200万人口的土地,为什么能被如此随意对待?以色列轻易地将一座城市定为摧毁目标,这样残酷的军事逻辑面前,为何没有任何一个拥有力量的利益集团作出反对?加沙及其人民究竟经历了什么,以至于变得像现在这样孤立无援,被彻底地当成了物品?

过去的加沙并不是这样的。地处宜人的东地中海沿岸,加沙有着超过5000年的人类聚居历史。它是往返于非洲和亚洲的旅行者和商人的天然中转站,在圣经《旧约》中曾被大量提及。历史上,加沙是沿海地区非利士五城联盟的成员之一,大卫王和亚历山大大帝都曾到访。1516年,加沙沦为奥斯曼帝国统治之下,在第一次世界大战期间成为争夺巴勒斯坦控制权的主战场之一。直到1917年,在经历了三次重大作战之后,英国最终占领了这块土地。

在英国托管巴勒斯坦期间,由于1929年的巴勒斯坦阿拉伯人暴动,常年居住在加沙的一小群犹太人因害怕屠杀而被疏散到了特拉维夫。1948年,埃及军方在英国撤离后占领了加沙沿海地带。当时,约有8万巴勒斯坦人正居住在加沙城、代尔巴拉赫、汗尤尼斯和拉法这四个沿海小城镇。然而,仅在之后的短短数周内,迫于哈加纳(译者注:犹太复国主义军事组织)的种族清洗行动,这片狭长的沿海地区迅速涌入了超过15万名从南巴勒斯坦村庄和城镇逃离的难民。于是,人口激增了三倍,形成了我们今天所知的加沙——一个拥挤不堪却给予难民归属的自由之地。

在这种背景下,联合国于1948年设立了一个专门机构,近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA),主要支援流落在约旦、黎巴嫩、叙利亚、约旦河西岸以及加沙的巴勒斯坦难民。需要指出,在后续的二十年里,埃及治下的加沙地带民众能够进入埃及工作和学习。

1967年,第三次中东战争再次改写了地区局面。以色列大幅扩大了其控制范围,部署进入西奈半岛和约旦河西岸地区。同年,以色列在加沙进行了首次人口普查,显示当时的总人口为39.4万人,其中至少60%是难民。以色列为了能实现远程治理,对加沙采用了摩西·达扬(Moshe Dayan)(译者注:以色列政治家和军事家)的“通桥”政策。即将以军方在加沙和西岸的部署降到最低,尽可能地将这两块地区与以色列的经济相融合。1981年,加沙和埃及之间首次设立了正式的边界和检查站,穿越边境城镇拉法。在这同一时期,在高额工资的吸引下,约45%的加沙劳动力正在以色列工作。

有赖于以色列相对活跃的经济,加沙民众的收入显著增长。但同时,萨拉·罗伊(Sara Roy)却提出了“去发展化”(de-development)这一概念。她于1987年指出,尽管加沙的收入水平在上升,加沙地区并没有得到发展,反而是在被全方位地“去发展”。巴勒斯坦劳工被吸纳到以色列的低薪工作中,削弱了巴勒斯坦本地的商业活动以及原本的土地和资产拥有者的地位。1970年至1985年间,虽然西岸和加沙的国内生产总值都呈上升态势,但巴勒斯坦本地的就业总量却停滞了。实际收入的飙升与生产的停滞,催生了巴勒斯坦与以色列之间日益增长的巨额贸易逆差。

巴勒斯坦与以色列之间这种极不平等的互动惹来了迷茫和怨愤。彼时,以色列内部的劳动力市场规则严密,有着强大的工会保障工人的权益。与此相反,巴勒斯坦劳动力却被排斥在外,成为可以被随意雇佣和解雇的备用散工。20世纪80年代初,以色列遭遇了经济危机,使得劳动力市场内的差别待遇和低收入的状况变得更加糟糕。而其中,巴勒斯坦底层民众又受到了最沉重的打击。于是,1987年,这些积压的怨愤在第一次巴勒斯坦大起义中爆发了。

1987年12月,一辆以色列的卡车与一辆载有加沙贾巴利亚难民营巴勒斯坦工人的车辆相撞,四人死亡。之后的抗议活动以及与以色列军队的冲突,激发了一股新的激进浪潮在巴勒斯坦内部诞生,并永远改变了巴以关系。90年代期间,当巴勒斯坦工人通过民族主义罢工的形式反对以色列时,以色列开始逐步增加吸纳来自其他国家的工人。通过设立在罗马尼亚、泰国和菲律宾的劳工办公室,以色列聘用了大量非巴勒斯坦的外国劳工,在1993到1996年期间,人数从2万人增加到了10万人。加沙开始变得可有可无。

与此同时,巴勒斯坦地区内出现了一股新的反对力量。1987年岁初,巴勒斯坦的一群激进主义者开始与埃及穆斯林兄弟会一起开展一项新运动,并于次年取名为哈马斯。哈马斯与巴勒斯坦解放组织(PLO)不同。巴解组织数十年来一直致力于代表巴勒斯坦进行抗争和谈判,直到20世纪80年代后期仍然主张寻求和平,而哈马斯的矛头则是转向摧毁以色列,并建立一个伊斯兰国家。

在巴解组织与以色列商讨奥斯陆和平协议的过程中,为了阻碍谈判,武装团体的爆炸和袭击活动变得更加频繁。作为回应,以色列对加沙的管控越来越严苛。结果,那时期产生了一连串的矛盾局面。一方面,以以色列前总统西蒙·佩雷斯(Shimon Peres)的“新中东”愿景为蓝图,以色列和巴勒斯坦于1994年签署了巴黎经济议定书,约言两边经济融合和趋同的前景。而另一方面,为了应对武装分子袭击,以色列一再切断加沙与外界的联系。于是,经济协议达成的同年,以色列开始在加沙修建第一道隔离墙。

2000年,第二次巴勒斯坦大起义爆发,自杀式袭击和枪击事件频发,以色列进行了大规模报复并加强了对加沙的封锁。一堵高墙将整个地区包围起来。次年,911事件发生的几个月之后,加沙国际机场的雷达站和跑道被以色列摧毁。这个机场1998年开放运营,本应成为巴勒斯坦不经由以色列和埃及控制的连接外界的通道。同时,以色列为了防止武器走私,实行海上封锁,连带着封锁了作为加沙经济支柱之一的渔业。

然而,此时的加沙还称不上是被完全孤立。

2005年,沙龙(Ariel Sharon)领导下的以色列政府单方面从加沙强制撤出,并且拆除了那里的犹太定居点。次年,在巴勒斯坦大选中,哈马斯出人意料地打败了执政的巴解组织,并在取得大选胜利之后,于2007年与巴解第一大派别法塔赫进行了激烈的武装冲突,最后将其驱逐出加沙。以色列对此作出回应,宣布由哈马斯控制的加沙为“敌对实体”,并对加沙地带施行全面封锁围困。这一局面持续至今。在全面封锁的前三年里,仅259辆商业卡车获准离开加沙,封锁从实际层面瓦解了加沙的出口行业。

至此,加沙地带不仅成为了物理意义上的孤岛,还在经济发展上与约旦河西岸地区开始产生严重的分化。

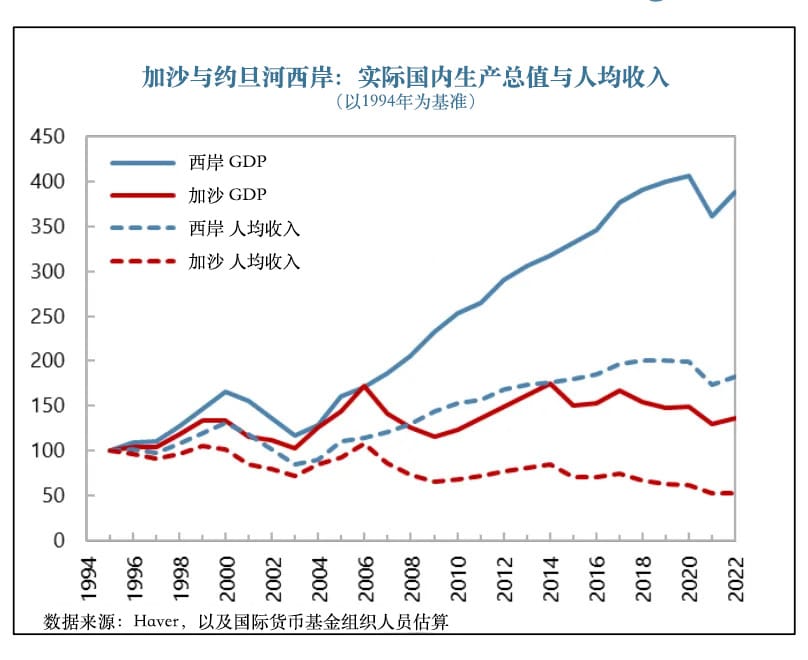

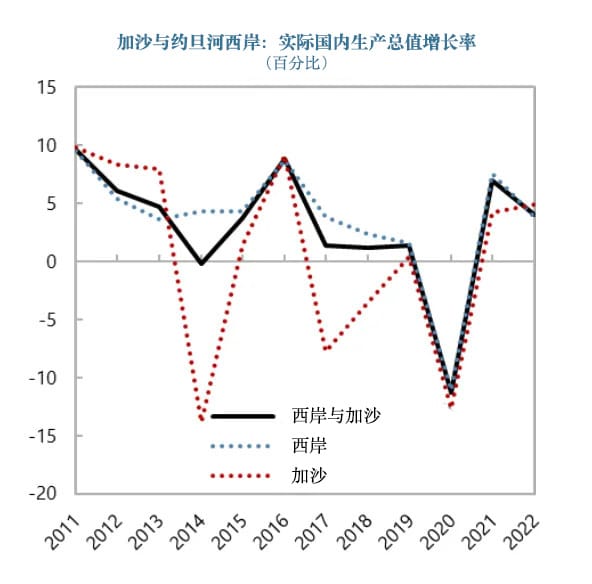

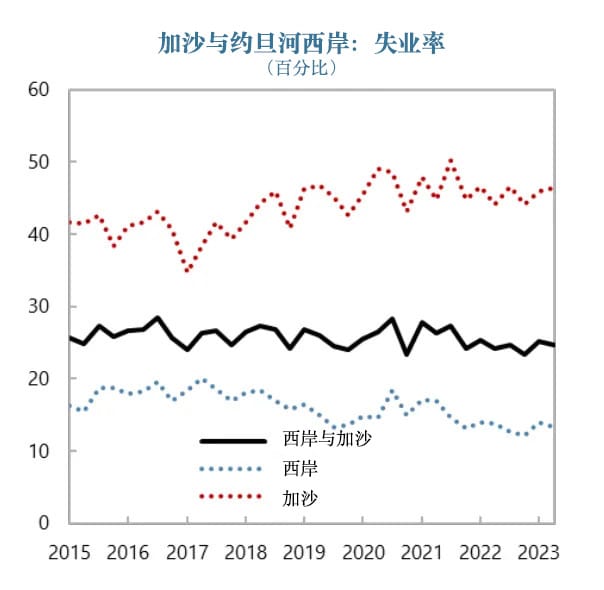

从数据可以看出,尽管西岸地区沿用的是依赖型经济发展模式(即罗伊所说的“去发展化”),其经济自2003年来稳定增长,而加沙经济则自90年代以来一直维持在同一水平,自2006年哈马斯上台以来更是停滞不前。算上这十几年的人口增长,如今加沙的人均国内生产总值(GDP)仅为90年代中期水平的一半,西岸的三分之一。同时,加沙的贫困率超过50%,而西岸为14%。在此次冲突爆发前,加沙的失业率徘徊在40%至50%之间。

面对如此窘迫的生存环境,人为了谋生,会不得不诉诸于不同寻常的权宜之计。对加沙而言,挣扎着求生和糊口的人们造就了令人侧目的“地道经济”。

今天听到“地道”一词,主要是在军事背景下或是指人质关押场所。而加沙的地道系统却是人们为了维持生计,为了获得通往埃及的途径而造就的。

关于地道经济的开端,在此值得引用尼古拉斯·佩勒姆(Nicolas Pelham)在2012年的《巴勒斯坦研究杂志》中的详尽描述:

2007年的夏天,哈马斯以武力夺取了加沙地带的控制权,这是地道经济的一个关键时间点。当时已经实施的封锁进一步加强,埃及关闭了拉法口岸,以色列则将加沙定位为“敌对实体”。2007年11月,加沙向以色列边境地区发射火箭弹后,食品供应被减半,几类燃料的进口也被切断。次年1月,以色列城市斯代罗特遭到火箭弹袭击,以色列宣布,除了七类人道主义物资外,燃料一概禁止进入加沙。在加沙境内,汽油供应逐渐枯竭,加沙人只得将汽车弃置路边,转而购买驴子作为交通工具。在以色列的海上封锁和埃以两国的陆地围困下,加沙被笼罩在人道主义危机的阴影中,这威胁到了哈马斯的统治权力。为了打破困境,哈马斯首先尝试通过突破封锁圈较为薄弱的一环,埃及。2008年1月,哈马斯武装部队推倒了埃及所控制的拉法口岸的一段围墙,让成千上万巴勒斯坦人涌入西奈半岛。虽然这一举释放了长期压抑的物资购买需求,但只能换来一时的缓解。在之后的11天内,埃及军队成功将巴勒斯坦人赶回加沙。随后,埃及增派军队加强守卫,并修建了加固的边境墙。

随着封锁加剧,到2008年中期,加沙制造业的就业人数从35000人锐减至860人,实际人均国内生产总值(GDP)比2005年下降了三分之一(同一时期,西岸的GDP增长了42%)。无法从地面进出的情况下,哈马斯领导了一项大规模的地道修建工程。鉴于每条地道的建造费用约在8万至20万美元之间,清真寺和慈善机构纷纷发起的高回报率的融资项目来筹集资金,实际上最终制造了一场以灾难收场的庞氏骗局。同时,宣扬伊斯兰教教义的布道者将地道项目誉为“抵抗”活动,并将挖掘地道中遇难的工人称为“烈士”。在哈马斯监管地道修建期间,由哈马斯组建的一支国家安全部队负责守卫边境,成员主要包括了哈马斯的伊兹丁·卡萨姆旅,以及数百名前法塔赫的叛逃者,他们与埃及军队有过零星交火。与此同时,哈马斯管理的拉法市政府升级了电网,为数百个升降机供电,并让加沙消防队随时待命,多次扑灭了用于输送燃料的地道内的火灾。对于修建地道的原因,正如哈马斯领导人马哈茂德·扎哈尔(Muhmud Zahar)所言:“我们无法获得来自外界的电力、水和食物,我们不得不挖掘地道。”在地道的筹建和运营方面,私人投资者(包括通过清真寺筹集资金的哈马斯成员)会与穿越加沙埃及边境的家族合作。律师为这些合作关系起草关于修建和运营合同,详细说明合伙人数量(通常四到十五人)、各自的出资份额以及利润分配机制。通常,一个地道合作关系会涵盖加沙的各个社会阶层,例如一个拉法口岸的搬运工人、一个前巴解组织的警备员、一些农民、大学毕业生、非政府组织员工,以及挖掘工人等。以阿布·艾哈迈德(Abu Ahmad)为例,他曾经以一个普通的出租车司机为生,每天能赚30-70新谢克尔(约合6到15美元),后来他将妻子的首饰(约合价值2万美元)作为投资,与其他九个人合伙开始经营一个地道。一般来说,地道的投资者可以很快收回成本,完全投入运营后,一条地道一个月就能回本。由于每条地道都由加沙和埃及两侧的合作伙伴共同运营,两边通常平分收益。

……2008年12月,在以色列发动“铸铅行动”的前夕,地道数量已经从2005年中期的几十个增加到至少五百个;地道贸易收入也从2005年的年均3000万美元增长到月均3600万美元。国际社会对哈马斯的经济制裁导致了加沙地带的经济萎缩,而地道贸易在一定程度上减弱了这些影响。

哈马斯成立了一个地道事务委员会代为管理地道贸易。委员会收取费用,组织安保,并规范地道交易的商品种类。就如同在《巴勒斯坦政治经济》这本杰出的文集中,坦尼拉(Tannira)(2021)所写:

“在哈马斯的监管下,小企业主被允许投资建造较为先进的地道,以便他们的商品和物资流通。在地道通货后,修建地道的工人(负责挖掘地道)也拥有地道的一部分,可以从各自的地道收入中获得一些份额。同时,哈马斯收取25%至40%的地道收入……埃及走私货物的价格大幅低于以色列征税货物,商人们利用这个优势……这些商品在加沙市场上的售价与以色列征税货物的价格相同……因此,在地道经济时期成为贸易商的这些人能获得可观的利润……考虑到高度的安全风险……哈马斯仅允许经过哈马斯审查的少数商人参与其中…… ”

在2010年左右的鼎盛时期,哈马斯可能每年能从地道中获得7.5亿美元的收入。但更为重要的是,地道供应了加沙住民所需的建筑材料。在经历了2008-2009年与以色列的灾难性冲突后,这些材料使得加沙民众能够重建家园,修建房屋,满足居住需求。根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的报告:

……2007年至2013年间,加沙和埃及12公里边境下有超过1532条地下通道……通过地道的贸易规模超过了官方渠道(世界银行,2014a)。根据联合国人居署(UN-Habitat)的数据,如果仅凭着以色列允许放行进入加沙的建筑材料,重建在2008-9年的军事行动中被毁的6000个住房单元需要80年时间。然而,依靠着地道进口的材料数量,重建所需时间直接缩短至五年(佩勒姆,2011)。同样,在2013年6月以前,加沙发电厂每天通过地道从埃及获得约100万升柴油。(OCHA,2013年)

地道经济在2011年至2013年间达到鼎盛,时值阿拉伯之春运动推翻了埃及穆巴拉克的专制政权,穆斯林兄弟会掌权埃及。在那个时期,随着物资源源不断流入,加沙的建筑业蓬勃发展,人均国内生产总值(GDP)走出2008年的低谷。然而,随后两个灾难却接踵而至。

2013年7月,埃及军方夺权,推翻了哈马斯的盟友穆兄会,翌年7月,以色列对哈马斯发动了为期50天的战争。这一战对加沙造成了极其严重的破坏,加沙不仅遭到了数以万计的炮弹和炸弹的猛烈轰炸,地道系统更是被以埃联手关闭。

到2015年5月,近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)的食物分发已经成为人数为86.8万的巴勒斯坦难民的唯一食物来源,这个人数占加沙人口的一半,注册难民的65%(UNRWA,2015b)。

除了炸弹轰炸和边境封锁,加沙经济还面临着其他问题。国际货币基金组织的数据表明,当2014年加沙经济才从巨大的冲击中恢复时, 2017年又遭遇了金融危机和政府支出困境。塔尼拉(Tannira)在此概括了这些困境如何一步步加剧。

● 加沙地带的政府(公共)支出从2016年的9.85亿美元下降到2017年的8.60亿美元(降幅12.6%),2018年进一步降至8.49亿美元,最后在2019年降至7.88亿美元。也就是说,自2017年以来,巴勒斯坦自治政府(PA)在加沙地带的支出下降了20%(巴勒斯坦中央统计局2019年数据)。

● 人均国内生产总值(GDP)从2016年的1,731美元下滑至2017年的1,557美元,在2018年降至1,458美元,最后在2019年降至1,417美元。即,2019年与2016年相比总体下降了18%(巴勒斯坦中央统计局2019年数据)。

● 总投资从2016年的6.23亿美元下降到2019年的4.40亿美元。由于投资活动成功的可能性变得极小,当地投资者也不再开展新的投资(巴勒斯坦中央统计局2019年数据)。

● 在2017年底达成的哈马斯-法塔赫和解协议未能实施后,哈马斯政府在加沙地带开始征收额外的税收。

● 电力危机持续,私营部门因此支出额外费用,生产和运营成本增加。

● 美国从2018年开始暂停对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)的资金支持,这影响了60%以上的现金援助受益者(UNRWA 2018年数据)。与此同时,世界粮食计划署在2017年12月减少了对数千贫困家庭的支持(世界粮食计划署2017年数据)。

令巴勒斯坦当局财政压力更加雪上加霜的是,根据1994年巴黎经济协定,以色列需要偿还巴勒斯坦的公共收入流失,而以色列却经常扣留应付给巴勒斯坦的财政补偿。

在这些困局的叠加影响下,早在此次巴以冲突发生之前,加沙的经济发展已经变成奢谈。人均国内生产总值(GDP)已经暴跌至仅1500美元,失业率在40%至50%之间徘徊,是西岸的三倍。

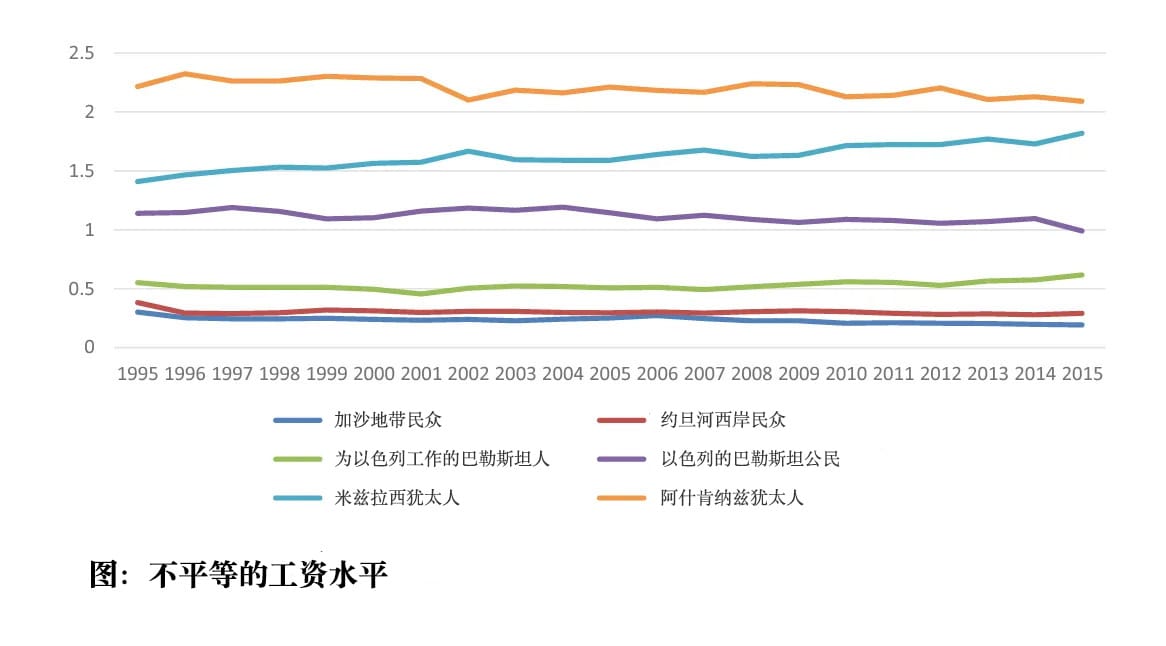

如希尔·赫弗尔(Shir Hever)的数据所示,加沙的工资水平躺在以色列/巴勒斯坦各个阶层收入的最底层。

当罗伊在80年代首次提出“去发展化”概念时,她所强调的是,尽管加沙的收入在增长,但地区并未得到真正的发展。然而,2014年以来,加沙已经连“去发展化”都称不上了,整体经济已经不复存在。人们称加沙为“露天监狱”,实则一点都不夸张。

罗伊在其著作的2016年最终版中写道:

她认为,在过去48年里,加沙从一个经济上高度依赖并融入以色列、与约旦河西岸有着紧密联系的地区,变成了一个遭受着持续的军事攻击,隔绝于西岸和以色列,可被随意弃置的飞地。

所以,这就是我们问题的答案。这就是为什么一纸军事通告就能命令加沙一半的人口搬离。加沙民众没有什么资产可言,与外界也几乎没有任何联系。他们依赖着援助和些微走私物资度日。他们应验了罗伊之前所形容的,“与世隔绝且可随意处置”。在此次冲突中,以色列国防军希望避免加沙民众干扰他们的行动,专注于消灭哈马斯战斗人员以及摧毁军事设施。于是,是时候要求那些挡在路中间的加沙民众走人了。