亚当·图兹:不只是加沙——暴力、冲突与被遗忘的世界

贫困始终与不平等有关,在这些地区同样如此。但它也不仅仅是“其他”正在发展的国家经济和社会中,某些个人、家庭或社区的贫困状况。在撒哈拉以南非洲的许多地方,贫困与冲突结合在一起,构成了一种“去发展”的状态,表现为停滞甚至倒退,影响着整个国家乃至区域国家体系。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

“脆弱与受冲突影响的地区”(Fragile and Conflict-affected Situations)长期受到暴力和政治不稳定困扰,导致发展停滞、极端贫困和不平等现象加剧。从加沙到也门,从苏丹到尼日利亚,全球仍有数千万民众在饥饿、流离失所和生活困顿中挣扎,且鲜少获得外界的持续关注。

本文英文版发布于2025年8月20日。

作者:亚当·图兹

译者:曹茗然

责任编辑:高铂宁

从加沙开始,追问世界上还有哪些地方的人们正在挨饿、为生存而拼搏,这是一个紧迫而有意义的课题。几周前我曾写过这个问题。世界银行团队新近发表的一份报告促使我再次回到这一话题。

此刻,我发现自己在思考暴力与(去)发展时,总会、陷入这样一个循环:加沙—以色列—发展—(去)发展。世界银行的报告将西岸和加沙纳入其“脆弱与受冲突影响局势”的数据集中,但这份名单延伸到了整个世界。

注:FCS=脆弱和受冲突影响的国家;IBRD=国际复兴开发银行;IDA=国际开发协会;LIC=低收入国家;LMC=中等偏低收入国家;UMC=中等偏高收入国家。脆弱和受冲突影响情况的识别基于世界银行截至2024年6月的脆弱和受冲突影响情况清单。该清单每年更新一次。

正如我在之前的文章中所论述的:加沙是一个极端案例,因为这里涉及一个富裕而强大的国家,在围困状态下,以明显的种族清洗意图和持续的殖民-定居工程为背景,迫害一个被严密控制、几乎没有防御能力的人群。拉斐尔·莱姆金在20世纪40年代写作时,曾为如何描述纳粹占领下波兰的类似案例而苦苦思索。他创造的新词就是“种族灭绝”(Genocide)。

在当代,很难找到许多与以色列在加沙所做之事相类似的例子。历史上确有种族灭绝的先例,战争背景下也屡次发生种族清洗。但如此时二者手段上这般悬殊的不对等,以及近乎围困般的境况,却极为特殊。

加沙的特殊性还体现在:许多富裕国家对以色列提供了全方位的支持,其中包括我本人所持护照的两个国家。在这方面,最接近的类比大概是英国和美国支持沙特阿拉伯及阿联酋在也门发动的战争。至少他们还为我们提供的武器付了钱。西方的“自由派”机构对此则更倾向于对发生的事情视而不见,而至少没有将对于加害者的表忠作为例行公事。而且,那些轰炸和攻击往往发生在相对公开的战场上,而不是像加沙这样处于围困条件下。

加沙冲突至少会周期性吸引全球舆论关注。而其他冲突,虽然影响着数以千万计的人,却在西方媒体中几乎无人问津。

最典型的案例是2020年至2022年厄立特里亚与埃塞俄比亚联合对提格雷发动的战争。即便按照最低估计,也有数十万人死于刻意制造的饥饿战略。今年夏天,越来越多迹象表明埃塞俄比亚与厄立特里亚可能会再度开战——这一次是彼此之间。苦难进一步升级的风险极大。苏丹内战目前造成了全球最大规模的人口流散与饥荒危机。刚果(金)则反复出现冲突升级与缓和的循环。布基纳法索、马里、尼日尔以及尼日利亚的萨赫勒地带也遭受着反复的政治暴力。

来源:ACLED

世界银行的报告明确无误地指出了这些冲突如何推动贫困和欠发达的加剧。它们共同构成了世界银行所谓的“交织危机”(intertwined crises),或者用我自己的说法,“多重危机”(polycrisis)。此外,在过去几十年里,这类冲突不仅持续存在,而且在全球层面上,已经开始重新定义“极端贫困”的含义。

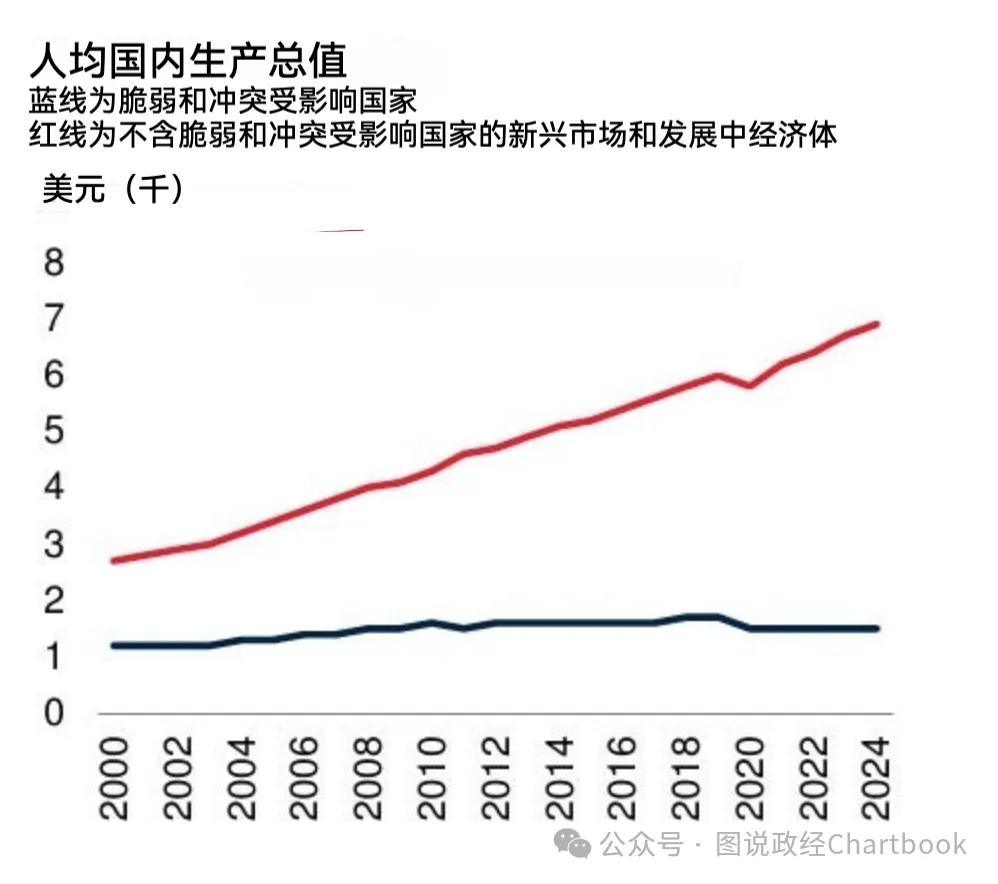

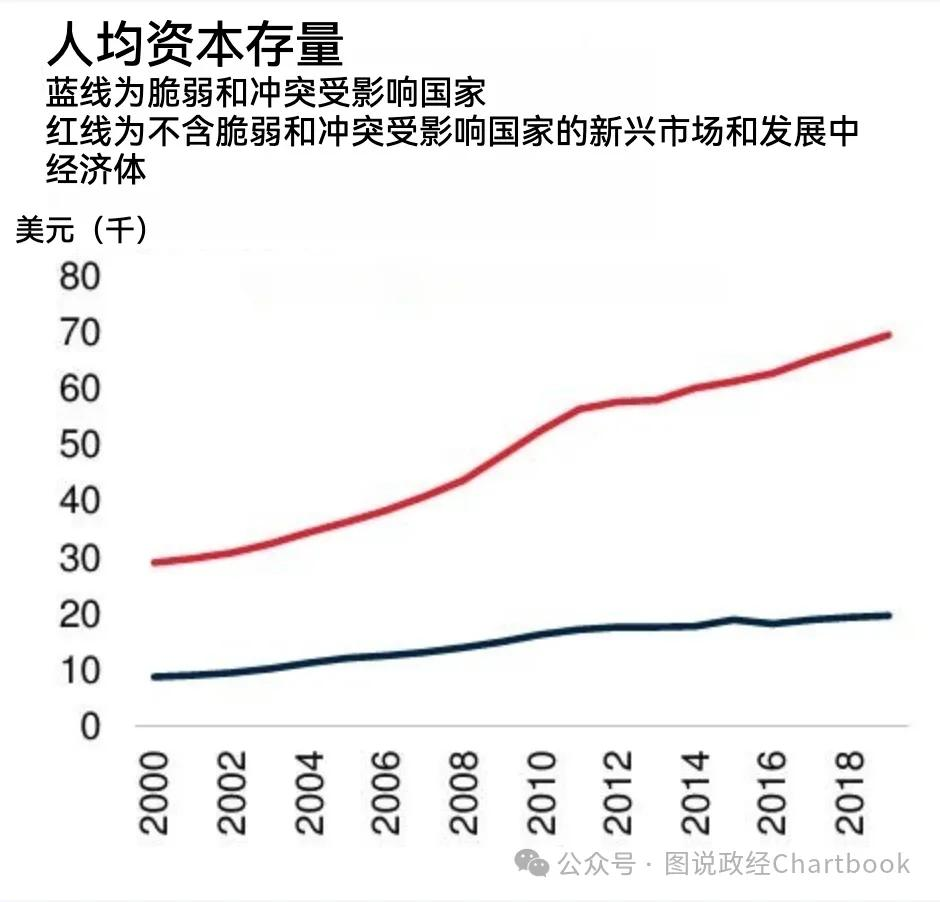

自2000年以来,新兴市场和发展中经济体的人均GDP显著增长,但这对脆弱和受冲突影响国家(FCS)却并不成立。

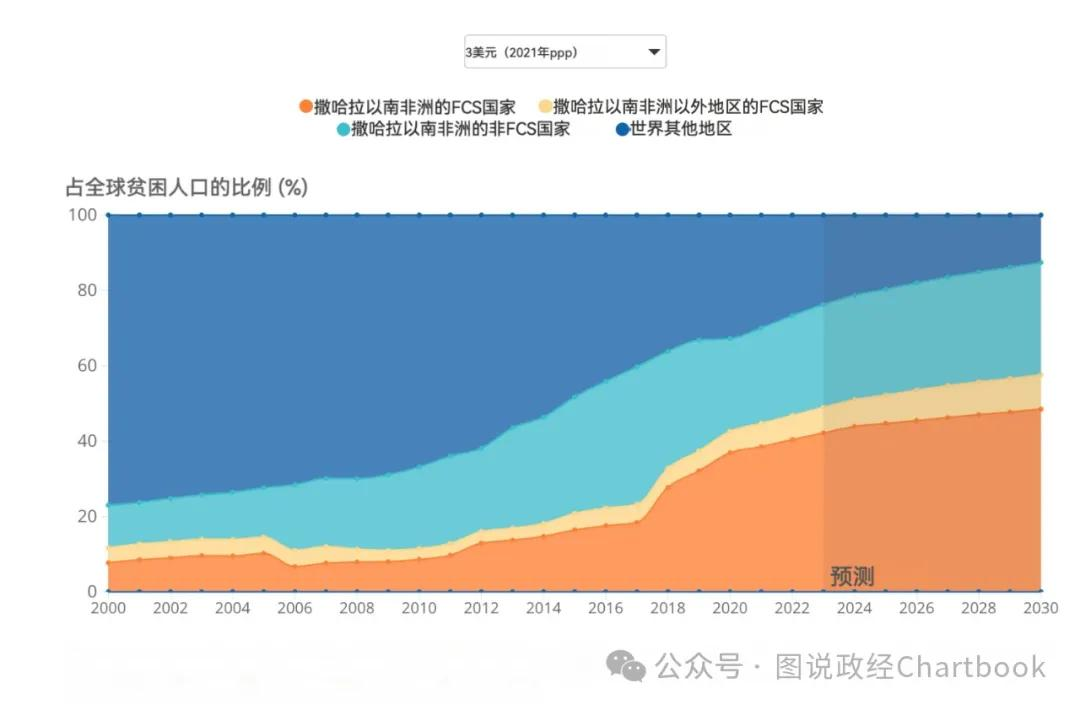

在大型新兴市场和发展中经济体,极端贫困(每天3美元以下)的比例大幅下降,以至于这种贫困越来越成为最边缘化、最不稳定群体的问题。这些国家已不再是传统意义上的“穷国”,而是带有严重不平等的中等收入国家。然而,在脆弱与受冲突影响的国家,极端贫困仍困扰着三分之一的人口,这一比例在整整一代人中并没有实质性改变。这些才是真正意义上的贫困社会或低收入经济体。

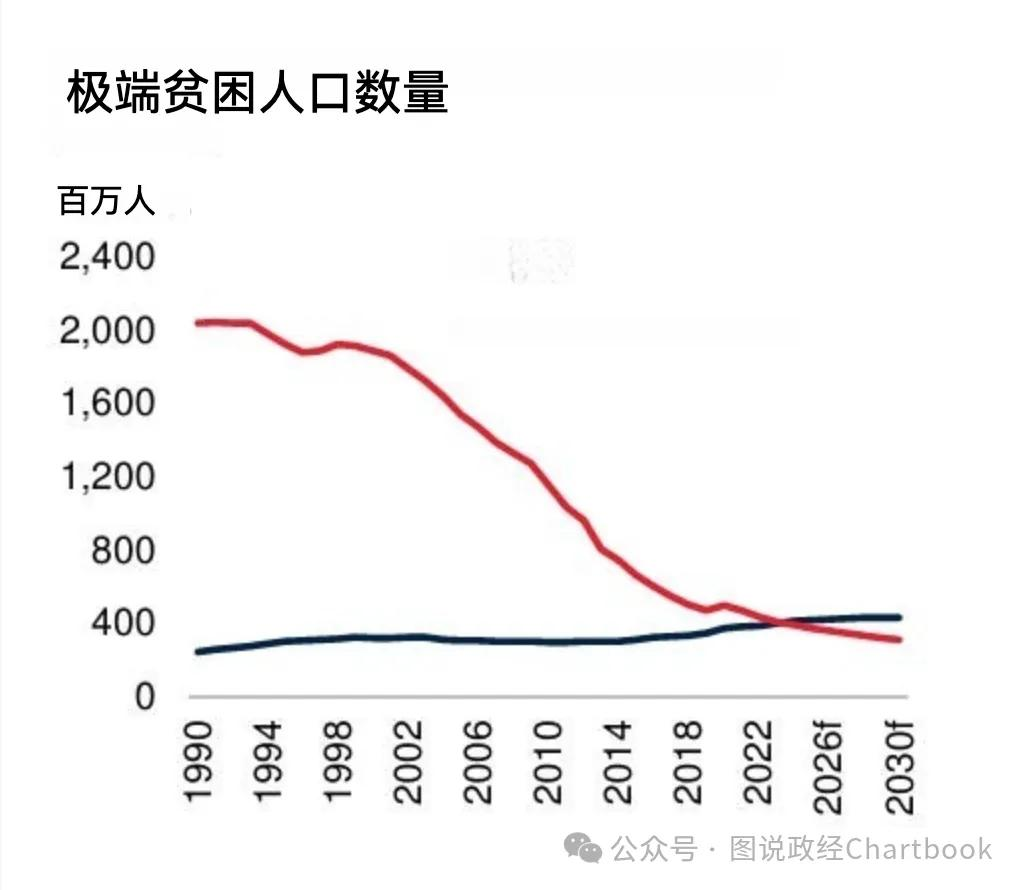

从全球角度看,1990年时,极端贫困仍是近半数人类的共同境遇(大约23亿人,占总人口53亿的一半)。如今,约10%的人口仍处于极端贫困之中,而大多数集中在脆弱和受冲突影响国家。

尤其值得注意的是,这些国家主要集中在撒哈拉以南非洲。到2023年,全球42%的极端贫困人口集中在这些国家。

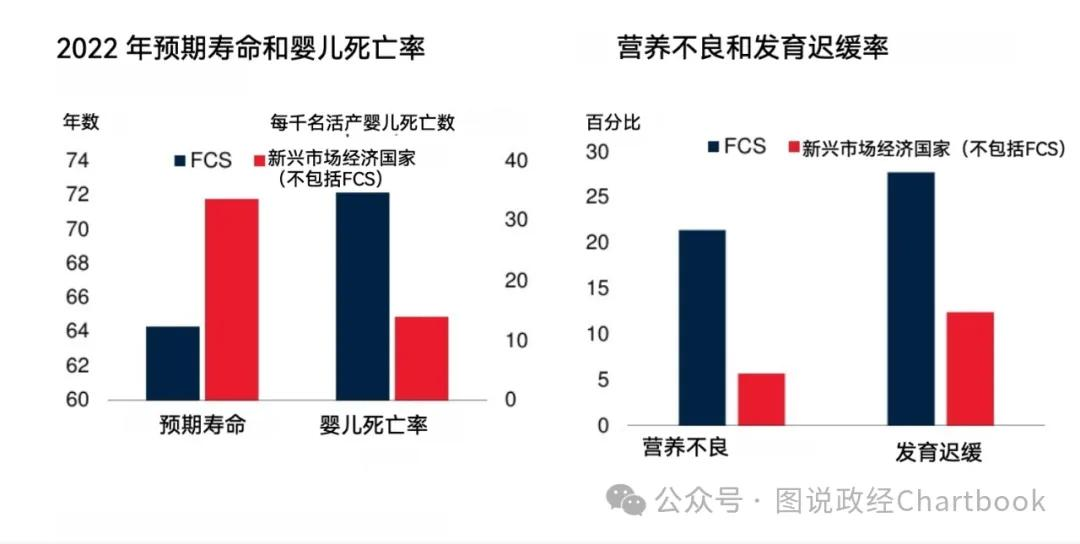

食物是最基本的生存需求,而在贫困中,生存首先要求保障食物供应。但在冲突环境下,即便这一点也不可能实现。全球被评为粮食不安全的人口中,80%生活在脆弱和受冲突影响国家中。其直接后果可以从婴儿死亡率、营养不良、发育迟缓和预期寿命等数据中立刻显现出来。

最贫困、最脆弱的是那些被迫流离失所的人群,而且往往是多次流离。全球流离失所人口中,90%在脆弱和受冲突影响国家。即便对于那些未被迫迁移的人们来说,也缺乏基础设施。资本积累极为困难。

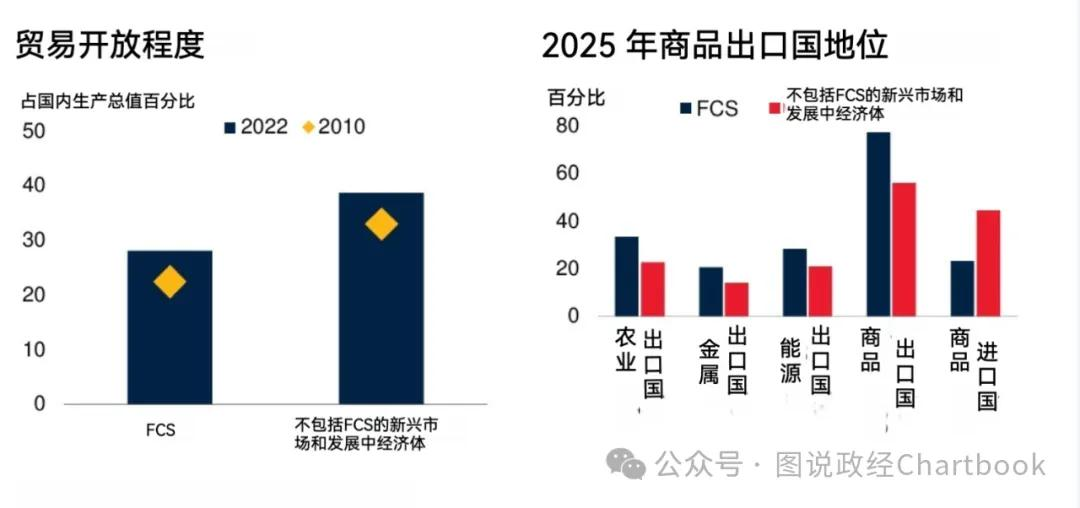

在缺乏基础设施和资本积累的情况下,陷入冲突的低收入国家要么完全被排除在全球贸易之外,要么只能以结构性劣势的位置作为初级产品出口国。虽然他们出口的是全球生产必需的商品,但脆弱和受冲突影响国家自身却无力购买商品、原材料或能源来维持本国经济。

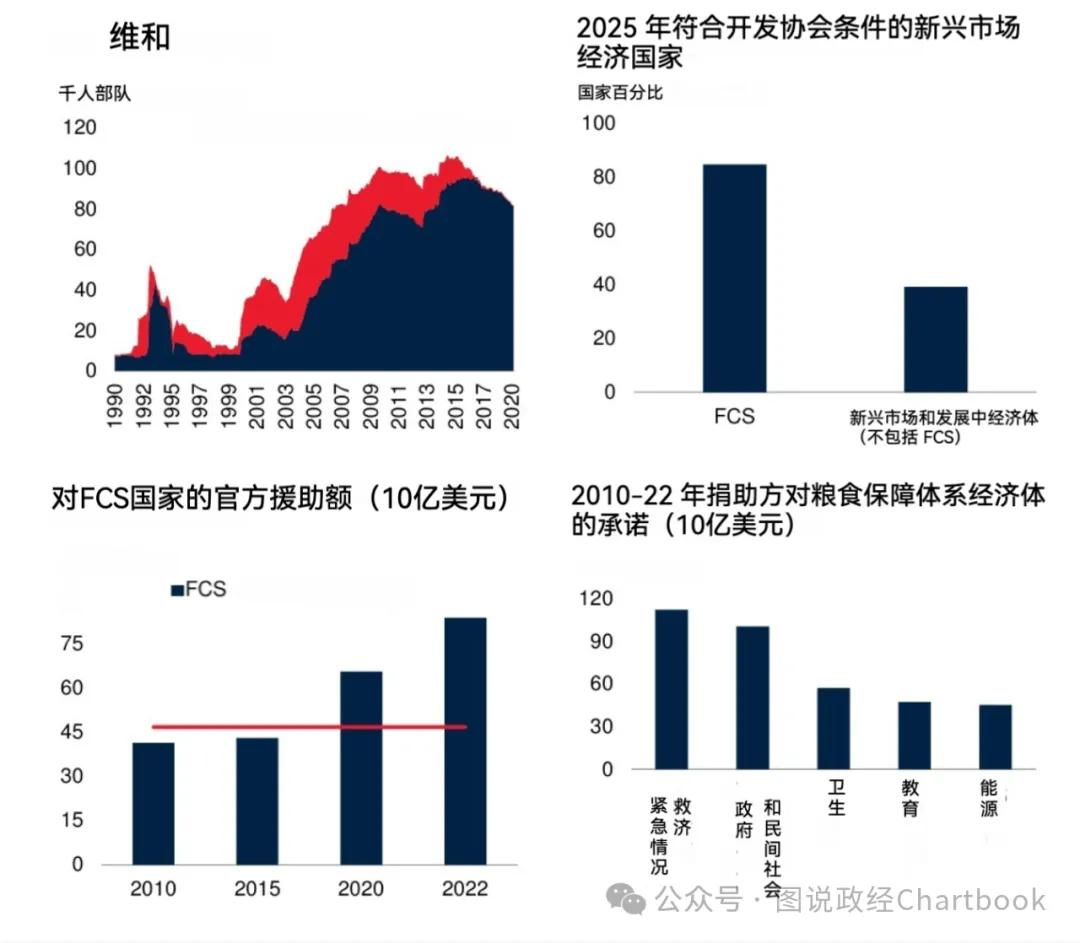

如果问“我们”做了什么?“我们”是否提供了援助?是否有维和?答案是肯定的,确实有援助流向这些国家,也确实有维和行动。这些措施有助于维持人们的生存,但无法弥补发展失败的问题。而且,全球北方国家的投入并不算真正努力。援助和维和的投入在广阔的世界范围内,不过是沧海一粟:每年不过数百亿美元,却分散在数亿人连基本生活都缺乏的地区。当问题如此巨大时,很难认真对待那些对援助有效性或无效性的笼统判断。一点水能灭火吗?在一个小角落或许能,但很快又会被大火重新吞没。

在全世界的注视下,种族灭绝式的民族清洗正在加沙这片集中战场上展开。强大和富有的利益集团,正以各种或多或少丑陋的方式为“战后”的重建和发展进行布局。世界上大多数其他脆弱和受冲突影响的地区,甚至没有任何类似的愿景。也门、苏丹、刚果(金)或萨赫勒地区的未来愿景又在哪里?

这正是世界银行和其他评论者所强调的更大问题:贫困和发展的问题正在我们眼前被重新定义。 直到21世纪之前,贫困还是大多数人类的共同经历。全球大多数人都是贫困的。进入21世纪,极端贫困越来越成为一种撒哈拉以南非洲的境遇——集中在长期冲突的区域。

我们必须理解这些危机区的规模、处于危险中的人口数量,以及它们与“世界其他地区”之间日益加剧的脱节和割裂。虽然数十亿人正在经历真实的发展,但数亿人却被排除在基本生存需求和现代生活的所有附属品之外。

贫困始终与不平等有关,在这些地区同样如此。但它也不仅仅是“其他”正在发展的国家经济和社会中,某些个人、家庭或社区的贫困状况。在撒哈拉以南非洲的许多地方,贫困与冲突结合在一起,构成了一种“去发展”的状态,表现为停滞甚至倒退,影响着整个国家乃至区域国家体系。

这些冲突或许不像加沙那样激烈、具有极端的力量不对称性,但在每一个案例中,都有“外部势力”和地区强国的参与。在这一过程中,以戏剧性的方式,一些危机国家(如卢旺达)甚至能崛起为地区强权。如果情况类似其邻国刚果(金)那样脆弱,极易受到外部势力的影响,那就危险了——难怪以色列会成为卢旺达现任领导层心中的榜样。

若把发展与权力割裂来看,是天真的。不存在脱离权力与利益的“发展”。关键问题在于,权力是如何被配置的,它又会带来怎样的物质后果?它可能导致种族灭绝,也可能造成无政府与混乱。而在国家或更大规模的霸权战略中,政治权力与社会利益也可以被配置来减少物质上的苦难,提高全球最底层人群的生活水平。若以卢旺达为范式,那么最好的前景似乎是在一个新兴的多极世界里,由相互竞争的中等收入国家建构秩序。另一种可能性——如果我们把加沙、提格雷、苏丹与世界银行所描述的其他脆弱和受冲突影响国家的更宏大现象放在一起考虑——则是前所未见的地缘经济极化、冲突与极端不平等。