亚当·图兹:当中国的双循环成为全球化驱力——反思中国之旅

当全球化最具活力的驱动力(这一点或许会有人提出异议)不再是大英帝国,或美国霸权,而是中国时,我们应当如何推敲“全球化”究竟意味着什么?

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

数据显示,近年来全球减排与能源技术变革的节奏,几乎由中国的增长路径与制度选择所构建。本文是图兹在中国考察后的观察与思考,他指出,随着中国成为全球化最关键的驱动力,我们必须从中国出发,向外思考全球化与城市化之间的联系。

本文英文版“Chartbook 402 Dual-circulation: travels through China in the summer of 2025.”发表于2025年8月5日。

作者:亚当·图兹

译者:戴涵之

责任编辑:高铂宁

回望过去,今夏最初几个月于我而言,恰似缓缓挣脱美国政治漩涡的过程。这段经历发生在七月的中国,而非德国。

柏林的目光始终聚焦于德国新政府与特朗普,无休止地探讨着哥伦比亚大学等议题带来的沉痛诘问,几乎无暇他顾。加之柏林本就是我的家,自然不会产生错位感或迷茫感,唯有熟悉的慰藉,而非所谓的“重启”。

中国则截然不同。这番体验不似跳出油锅又入火坑,反倒像从油锅跃入喧腾的游泳池。固然能真切地松一口气,却容不得半分走神——此刻需要的,是“全神贯注”。

如今回想起来,我意识到,在天津夏季达沃斯论坛后为英国《金融时报》撰稿的首篇文章,仍深深陷于两种冲击的比照之中:一边是特朗普政府那段如同被困在“鳄鱼恶魔岛”般的混乱时期,另一边则是初抵中国时的心灵震撼。

如果有人批评我在那篇文章中对中国的态度过于友好,我的回应是:文章的本意其实与中国无关。真正的核心在于,通过中国这面镜子窥见了美国自身的不堪。你几乎不会意识到镜子的存在,看到的只是镜中映出的面孔。

在美国政治乱象的逆光映衬下,中国向世界展示的官方形象,宛若布莱尔/克林顿式1990年代的一种复古未来主义投射。

诚然,在天津的一场午宴上首次近距离见到托尼·布莱尔本人,或许正是触发这种"回到未来"感的原因之一。(注:此时他那套关于加沙种族清洗的咨询业务尚未被曝光。)

事实上,就中国而言,今年夏季在达沃斯举办地天津会议中心的体验着实令我震惊。也正因为如此,对于迈克尔·佩蒂斯(Michael Pettis)关于“过度投资”的批评,我比以往任何时候都更加持开放态度。那片会议综合体中庞大而空荡的建筑群给人的印象真是宛如法老时代的纪念碑工程,尤其是当它与外面坡道上那些在夏日酷暑中筋疲力尽、瘫倒在摩托车和电动车上的送货员形成对比时,这种感觉更为强烈。

我好像真正开始学到了一些关于中国的东西——至少当时我是这么觉得的。

而随着这些经历慢慢沉淀下来——通过和官员、记者、智库人士长时间的交谈,和朋友们(包括许多出色的图说政经中国团队成员)聊天,参加或多或少算是公开的聚会,面对面上中文课,夜里的枕边谈话,参观画廊,在天气允许时到外面散步,公路旅行,“一起闲逛”,这一切不断累积,那种以强烈对比为基础的反应开始慢慢淡去。

我并不是说人可以摆脱所谓的”白人男性滤镜”,那样想就太天真了。但是,你的兴趣、你的自我认同以及你给自己找到的位置的确都会发生转变。我发现自己越来越少想到美国。等到我们在成都的独立书店里办活动的时候,我已经开始拿“防火墙”的疗愈效果开玩笑:它逼得我控制上网时间,因为要担心漫游费用和 VPN,结果被迫来了一次数字排毒。

这并不意味着你偏离了原本的思路,而是思考的焦点与方向发生了转变。尤其是当活动进行到一半,警察和几名神情肃穆的便衣人员突然出现并开始对全场录像时,这种转变就更为明显。

我在全球化智库(CCG)关于"中国与全球绿色转型"的演讲,正是这段经历中的一个节点。我感到自己提出的一些关于中国的见解,至少让在场的中国听众感到了些许意外。这也促使我与中国记者们展开了更有意思的对话,其中包括《环球时报》一位格外犀利的同行。

感谢全球化智库的研究员、国际传播总监王子辰为此所做的安排。

以下为演讲开场白轻度编辑后的版本:

在探讨中国工业发展时,人们很容易陷入一种夸张的叙事——某种程度上,我们或许正在夸大正在发生的一切。但在这个特定议题上,我们反而需要加大这种夸张的力度。思考中国经济发展——特别是实体经济发展,尤其是能源领域的发展——所面临的挑战之一,在于如何找到恰如其分的表述,以充分体现已发生变革的激进程度,进而理解未来将面临的挑战。……这要求我们掐自己一下,从自满与日常的平庸感中彻底清醒过来。

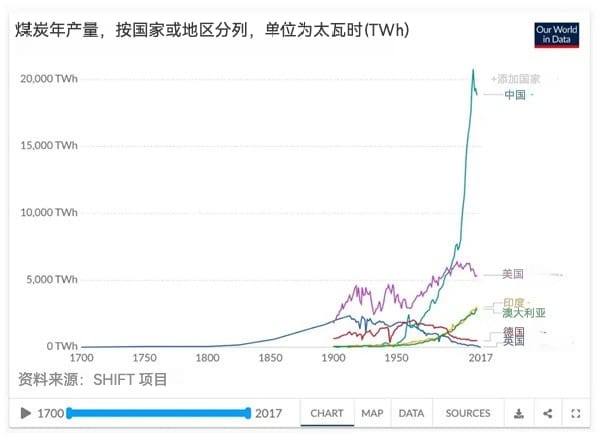

这张来自“数据看世界”网站的图表,是我能在演示板上呈现的最震撼的图示之一。但多数时候我们看着它只是耸耸肩:“哦,是啊,事情本来就是这样。”请再看一眼!这是人类有记录以来的煤炭产量曲线。这是马克思意义上的“类存在”(species being)——所有曾经生活过的人类。这是他们迄今为止挖掘的全部煤炭。无需多言,煤炭是现代城市工业发展的绝佳标尺。没有它,就没有工业革命,没有工业资本主义,没有完整的有机剩余价值生产与剥削——正如马克思在19世纪著述中所揭示的。

若以此为标准,我们不得不得出这样的结论:人类在这个星球上的历史——绝非夸张,所有数据尽在于此;不存在任何未被记录的能源史遗漏——可分为三个阶段。第一阶段截至1750年,人类社会主要依赖生物能体系:柴火、人力、畜力。第二阶段从1750年到20世纪末,这是经典的工业能源体系,始于英国,相继被德国、美国、日本、苏联以及五六十年代发展时期的中国所效仿。

……全球气候政治框架成形于1980至1990年代,那时我们自以为已认清气候问题的本质。那是以美国为中心的叙事——关乎埃克森石油、德克萨斯、欧洲、克虏伯、鲁尔区,关乎西方工业史。然而,全球经济发展的第三阶段就此降临。

这第三阶段真切地发生在我们所有人的生命历程中。在座的各位都年岁足够,足以见证这段历史,因为它几乎精确始于2000年。请看这条爆炸式增长的曲线。

请允许我再次强调:这里没有“例外数据”。不存在任何未被纳入考量的历史片段。这是以煤炭为指标概括的全部化石燃料史,而你们可以看到中国在过去25年间对这段历史的改写。这是与过往全人类历史的骤然决裂,也是与中国自身历史的决裂。

毛泽东时期的中国有过重工业发展,它庞大却效率极端低下。邓小平“改革开放”初期推行过两项激进政策:一是计划生育,另一项就是能源效率提升……直到1990年代末,中国的发展始终未突破化石燃料的基本框架。而在我们亲历的时代,中国开始发生彻底颠覆认知的变革。重工业产出与能源消耗以人类历史上前所未见的速度垂直攀升。

一些西方人常出于好意称:“中国的排放增长实则是西方污染转移的结果。”固然有此因素,但仅占很小部分——可能只及中国增长量的10%到15%。

其主要驱动力在于中国的城市化进程:是眼前这类建筑的拔地而起——我们此刻所处的办公楼;是中国巨型新城的建造、五亿新移民的城镇化、以及三十年间全中国住房存量的现代化改造……中国社会向城市社会的转型具有世界历史意义……如今中国人居住的公寓中近90%建于1980年代之后。这对欧洲人而言是无法想象的……在中国,每个人都生活在历经翻新、重塑的现代都市空间中。

本文的核心论点——也是我即将阐述的——是这种转变彻底改变了气候政策的博弈格局。……

感谢王子辰与全球化智库团队,各位可以在全球化智库官网(以未编辑的原始形式)阅读其余内容。

我们同样需要摆脱自满情绪,努力克服"西方尺度"(即用西方惯用的温和标准来衡量规模更大、更剧烈的中国现象),警惕"哦,这不过是中国常态"的惯性反应——这也是我在沙溪山城与郭怡广在其田园诗般的乐队营地对话的主题。

我记得上次与郭怡广录制对谈,还是在大连的酒店房间深夜进行的。这次对话的感受截然不同。我已将文字稿的这部分内容进行编辑以便阅读。这是一场令人兴奋的交流,带着些许"抽离体外的恍惚感",我的思绪不时游离。

以下是收尾阶段的其中一段对话:

我在完成《毁灭的代价》后开始认真思考中国问题。随后着手撰写《滔天洪水》一书(2006-2007年),该书聚焦于一战后的世界格局——当时美国已成为世界事务不可或缺的力量。何谓"世界事务"?(这个术语在20世纪初开始广泛使用)它所指的世界固然包含欧洲列强,但更重要的是,那已是一个中国的命运至关重要的世界。

正是在那个时刻,我忽然串起了个人经历中的线索,(最终且稍晚地)意识到对任何撰写"现代性"历史或试图思考"现代"的西方学者而言,这已成为一代人必须面对的挑战:若不付出严肃努力不仅思考中国,更以中国为出发点向外思考,就再也无法以合理方式完成这项思想任务。

《滔天洪水》之后问世的《崩盘》正是这种思考的见证。

最近我在图说政经专栏中结合地理学家杰米·佩克(Jamie Peck)的研究探讨了这一问题——他正将斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)关于"接合"的概念运用于中国政治经济学的思考。中国是理解现代性的一把关键密钥。我甚至想说它是"那把"关键密钥。只不过我骨子里是个多元主义者,不愿宣称世间存在唯一的硬道理。

我们应该对任何机械套用社会科学模型分析中国的做法保持深刻怀疑。这不仅基于普遍的方法论考量,更源于中国的规模与历史重量……毕竟,全球中等收入案例的总量数据,可能仅相当于中国六个省份的规模。中国是迄今为止、乃至未来可预见的最高组织化程度的现代化实验室。这彻底改变了认知游戏规则——我们之前所有的社会理论建构都只是序章……西方工业史不过是中国工业史的序篇,这正是能源史等领域向我们揭示的真相。

我之所以对气候问题着迷,恰因为这是书写中国的一种方式:在这个领域,中国不仅完成了超越,更在短短二十五年间将所有其他相关中心远远抛在身后。因此,能源转型本质已成为中国命题——正如我们所说,当前全球75%的可再生能源项目在中国,33%的全球碳排放来自中国,绝大部分排放增量也由中国贡献。

以具体案例说明从中国视角思考如何重构问题本质:我们曾将能源转型视为静态零和博弈(如何用B替代A),但中国向我们证明“发展才是硬道理”,增长才是理解如何实现能源技术快速变革的关键。这种思路显然更适用于世界其他地区——当印度人均能耗处于极低水平时,与该国讨论零和替代、要求关闭煤电厂是荒谬的;要求非洲国家放弃天然气基础设施、复制欧洲预设的发展模式则更为荒谬。

因此,关键是要超越两种误区:既不能将中国增长简单视为普遍增长案例,也不能将其看作普遍规律的特例。我们必须把握(气候案例在此极具启示性):中国增长是世界发展的核心动力。它既非普通案例,亦非规则例外——“它本身就是整场比赛”。

这在某种层面上已是常识。然而细致观察西方论调时会反复发现,人们总在回避这个认知。为何不愿直面现实?因为这意味权力格局的转移——这实质上是西方作为世界历史核心驱动力的物质性退位,是“西方狭隘化”的真实写照。要理解这种转变的物质形态,无需在中国久居或遍访各地,仅在这片广袤国土上观察基础设施的足迹、感受巨大的人口规模,便已足够震撼。

郭怡广:是的,确实令人极度震撼。同时,这对我来说也是一个巨大的挫败感来源。我的意思是,我多少关注过您在西方所谓“中国观察者”圈子中所受到的接纳,但没有人将您视为一个天真幼稚的外来干涉者而抱有敌意。我们这个群体,并非特别不欢迎您。我们许多研究中国的人,都会经历某种信心曲线。开始时往往非常不确定,带着很多认知上的谦逊——我希望如此,然后会变得有些危险的自信。最终我认为,或者说理想情况下,我们会达到一种有知的谦逊。在就中国问题提出明确主张这方面,您觉得自己目前处在这个曲线的哪个位置?

亚当:这个嘛,你看,我提出的主张,绝对是处于谦逊层面的。而作为一个成年人学习中文,确实没有比这更能让人保持谦逊的事了。这是我的第四门语言,但这是一种完全不同的体验。就像重新学习阅读。它不仅仅是学习一门语言,它是在重塑你的大脑。

郭怡广: 我们刚才正谈到这个……

作为一名身材高大的白人,当你逐渐适应在中国的生活时,你开始对一些事物习以为常。其中最为平常的一点是,虽然在现代中国,你被所有熟悉的现代品牌和器物所包围,但存在一个主要区别:那些品牌形象和广告宣传的对象并不是你。你会突然感到一种“孤独”——周围再也没有其他“像你一样”的人。即使在北京,你也可能走上几个小时也看不到另一个外国人。你会逐渐习惯自己像长颈鹿一样的存在:身形瘦长、个子高挑、占据过多空间、样貌奇特,仿佛一个动物园里的标本。

当这种体验的陌生感偶尔猛然将我拉回现实,我便请 DeepSeek 编译了一些中国主要城市的外籍人口数据。它提供了以下数字——根据经验以及针对成都等地的具体搜索来看,这些数据似乎有些偏高了。

无论你如何分析数据,这些数字都令人震惊,并且应从根本上重塑我们对城市化和全球化的看法。至少在现阶段,中国的城市化进程并未与全球多样性同步发展。

中国再次证明,它并非又一个普通“案例”。将其视为“全球规则”的例外也毫无意义。中国的城市正在进行史上规模最庞大的城市化实验。如果说有哪个地方有资格定义城市化的“常态”,那便是中国。但中国的经验或许恰恰告诉我们:预设一个全球通用的城市化模式本身就是错误的。我们需要以 “不均衡与复合发展” 的思维来思考。

“不均衡与复合发展” 是一个政治经济学概念,指不同国家或地区在现代发展过程中,其技术进步、社会结构和经济形态并非遵循单一线性路径,而是将传统与现代、先进与落后等多种元素以独特方式结合并压缩在特定时空,形成独有的发展模式。

到2025年,中国可能拥有多达160个人口超过百万的城市中心。其中,18个将是人口超千万的巨型城市。作为对比,美国人口超百万的城市区域最多不超过10个!身处中国会让你深刻意识到美国在本质上是多么的反城市化。美国只有两个都市圈能勉强算作巨型城市:纽约-新泽西地区和洛杉矶。但若仅以规模论,这两个都市圈在中国都排不进一线城市之列。再作进一步比较:欧盟有39个人口超百万的城市区域,但人口超千万的城市区域只有一个,即巴黎。

无论是欧洲还是美国,没有任何一个单一城市能与中国最大都市圈的惊人规模相提并论。西半球最接近的可能是墨西哥城。理论上,墨西哥的人均GDP也与中国大致相当。但是,任何接连到访过中国主要城市和墨西哥城的人,都能脱口而出两者间的显著差异。

那么,如果我们从中国出发,向外思考全球化与城市化之间的联系,我们的世界观会发生怎样的改变?这正是最近一篇《金融时报》专栏文章所探讨的核心问题。

在这篇短文里,我通过结合中国社交媒体和互联网世界的问题,进一步强调了人口“多样性”的观点。

只要你稍微涉足中国的互联网,就会很快意识到,将其与外部世界隔离开的最强大力量并非审查制度或防火墙。当然,它们也起作用。但如果认为只要没有中国政府的禁令,就会存在一个“扁平”的、看起来像西方版本那样的互联网,这种想法是极不可信的。首先,中国的互联网之所以是中国的互联网,最主要的原因在于自我封闭。这种自我封闭是由语言壁垒,以及一个庞大、快速演变、内容刷不完、看不腻的本国媒体系统所产生的向内转向的“引力”所驱动的。

在《金融时报》的那篇文章中,受我回欧洲途中在新加坡进行的一场引人入胜的谈话所启发,我提出, “双循环” 这个概念是理解当今全球化在中国所呈现形态的一种恰当方式。

退一步说,我不禁在想,问题是否在于:就近现代这一时期而言,我们到目前为止总是先通过由大英帝国工程所界定的全球状况(Geyer 和 Bright、Darwin),而后又通过美国霸权赋予它的形态,来理解全球化。从小小的英国到“大洲级”的美利坚合众国,这是一次重大的跨越。美国在政治、文化和经济上的民族主义,是这两个阶段之间的一大差异。那么,当全球化的驱动力变成一个像中国这样规模庞大、在文化和语言上高度独特的民族国家时,这种差异又要变得多么激进?对于这样的体制,我们根本没有任何既有经验。这个作为庞大民族国家的中国,是在 1911 至 1949 年间那场充满暴力的试验性巨变的漩涡中,由中华人民共和国逐步锻造出来的;在物质层面,自 20 世纪 80 年代以来那种非同寻常规模的经济发展,又为它注入了巨大的新能量。(想到这里,这一思路便与我在出行前 6 月写的那篇《中国何去何从?以宏观经济学视角看待中国的历史性发展》中勾勒的“中国民族经济发展”的构想衔接了起来。)

难题在于:当全球化最具活力的驱动力(这一点或许会有人提出异议)不再是大英帝国,或美国霸权,而是中国时,我们应当如何推敲“全球化”究竟意味着什么?这里的中国,是一个规模庞大、民族特性高度鲜明、仍在发展过程中的民族国家及民族经济,而这一切又牢牢地掌握在共产党手中;这个党在实际运作上主要受相当传统的发展主义所支配,却仍坚持以 1989 年为中转节点,将自身的历史谱系追溯到战争与革命的时代。在中国国内,“双循环”似乎是一个相当贴切的描述。但对于那个与中国相连的世界来说,这又会带来怎样的后果?