亚当·图兹:气候、碳排放与阶级

如果要稳定全球碳排放量,那么必须立即改变消费轨迹,尤其是对于北美、阿拉伯世界和亚洲前十分之一收入的家庭。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

早期的全球气候政治主要聚焦于发达国家与发展中国家的碳排放差距。图兹在文中指出,随着新兴市场尤其是中国等亚洲经济体的崛起,这一差距正在缩小;同时,许多国家内部的不平等也愈加显著,尤其是在碳排放方面,全球富裕阶层的消费模式对未来的能源需求产生了巨大影响。

本文英文版发表于2021年6月27日,刊发时有编辑。

作者:亚当·图兹

译者:曹茗然

责任编辑:高铂宁

气候危机是一个政治经济学问题。这在“生产端”显而易见。根深蒂固的化石燃料利益长久以来一直是气候运动的宿敌。但其实在“消费端”也是如此。社会等级、不平等与阶级结构塑造了我们使用化石燃料的方式,而它们也会影响能源转型。

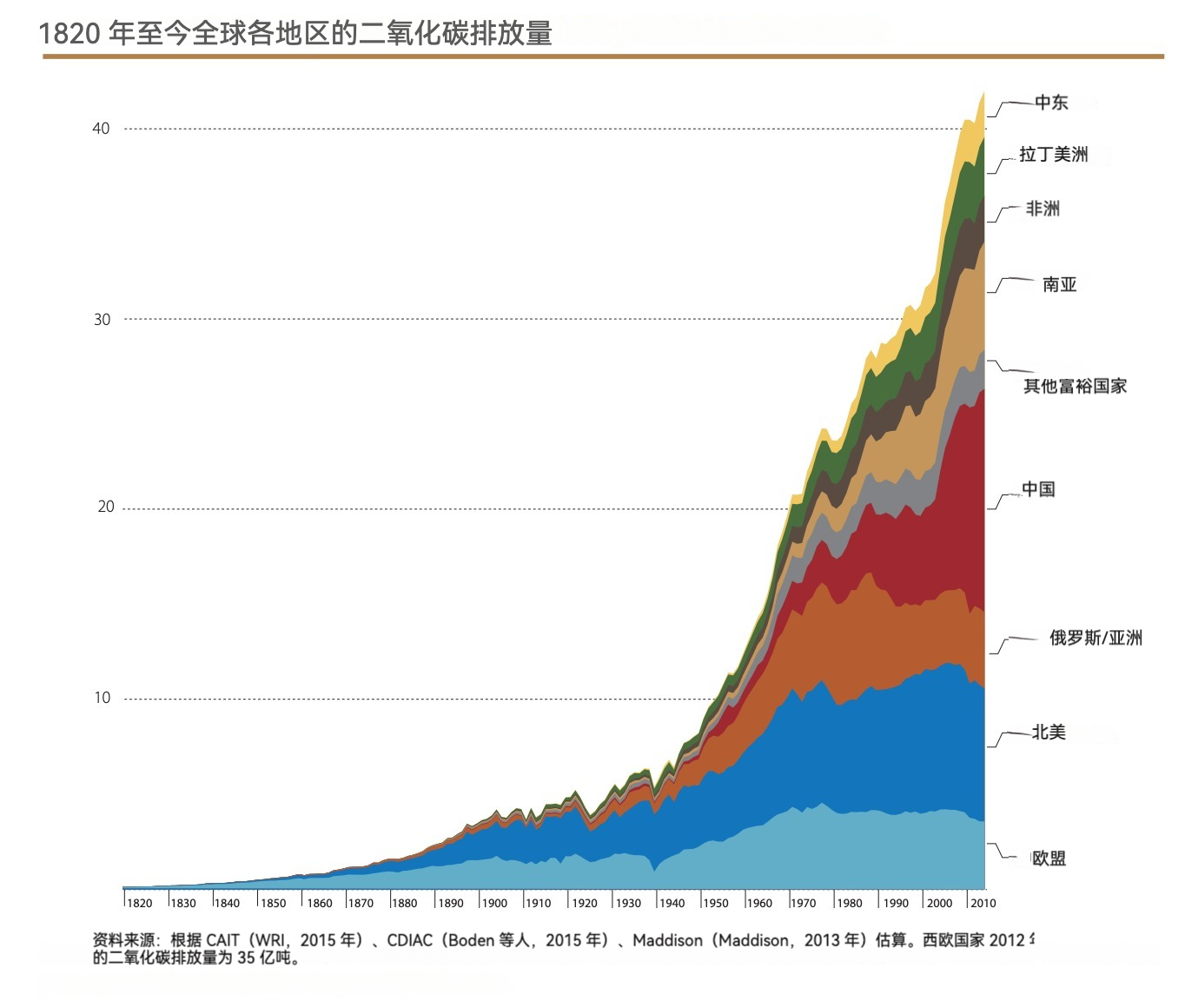

在1990年代全球气候政治的第一阶段中,气候正义问题有所遮蔽这一气候危机的面相。由于显而易见的原因,最初的关注点是发达国家与发展中国家之间巨大的碳排放差距。关键变量是各国的人均CO2排放量和全球北方国家的累积排放量。这些排放当时是全球变暖的主要驱动因素。

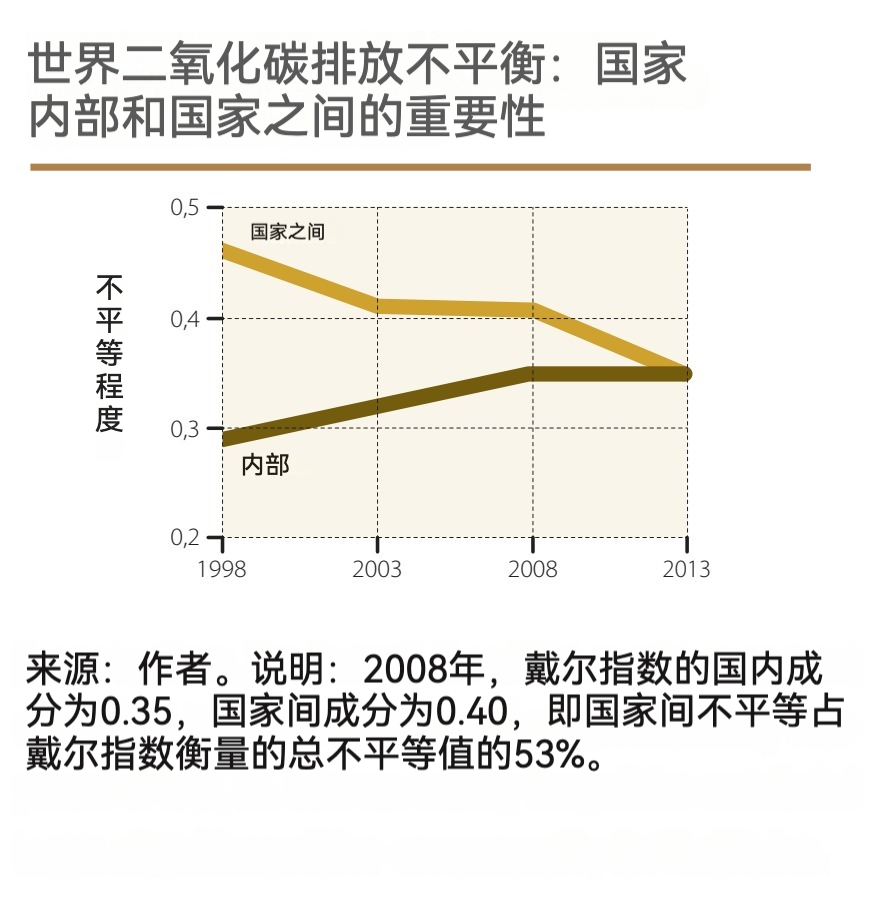

上述指标在今天仍然具有相关性。但正如布兰科·米兰诺维奇(Branko Milanović)有力地向我们展示的那样,在过去几十年里,我们已经步入到了一个“新兴市场”和发达经济体之间碳排放差距缩小的世界——尤其是以中国为首的亚洲经济体的惊人增长。同时,许多国家内部的不平等正在变得更为极端。如今,亚洲是汽车和航空业的主要增长市场。新兴的“全球中产阶级”将会定义未来的消费者需求模式。华尔街的财富经理人正贪婪地注视着一群不仅限于欧洲与北美,而分布在全球各地的富豪阶层。

其结果是,碳排放模式仍然表现出巨大的差异,但这些差异不再与国家边界或全球南北差距保持整齐一致。在像印度这样的大国,相当一部分上层阶级拥有着与西方精英相同的消费水平和全球流动,而在印度国内同时有数以百万计的民众在有限的电力和清洁烹饪方式下艰难度日。

绿色和平印度分部在2007年发布的一份开创性报告中将这一不平等问题推到了前台。这份报告引人思考地题为《躲在穷人背后》,记述了印度贫困人口的人均碳排量(世界最低之一)与最富裕的1000万印度人人均碳排量之间的巨大差异。这些富裕人口的消费水准接近全球平均水平,并与法国的平均水平相差无几。

毫不意外,这些具有争议性的发现引发了激烈的讨论。一项调查评论道:“碳排放不平等只是长期以来关于印度发展道路讨论的最新一幕。”

2015年,正值巴黎气候会议之际,托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)将全球不平等统计数据应用于研究碳排放问题。他与卢卡斯·尚塞尔(Lucas Chancel)共同发表了一项研究,将布兰科·米兰诺维奇(Branko Milanović)研究全球收入分配的方法映射到二氧化碳排放量研究中。

他们的数据与巴黎气候会议的核心议程相呼应。为打破自1990年代京都会议以来的僵局,巴黎会议的首要任务是制定一个框架,使大型新兴市场国家与美国、欧洲和日本一道做出承诺。皮凯蒂和尚塞尔利用他们的数据来推动这一进程,将“全球北方”国家的所有消费者视为本质上相似的群体,无视了其内部在消费与碳排放方面的巨大差异。

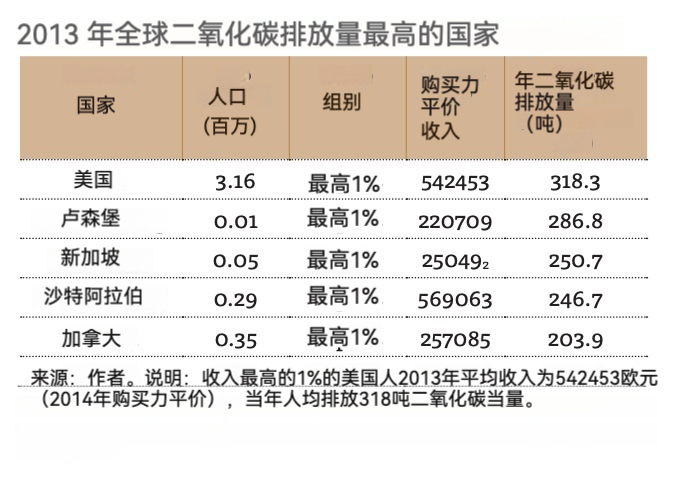

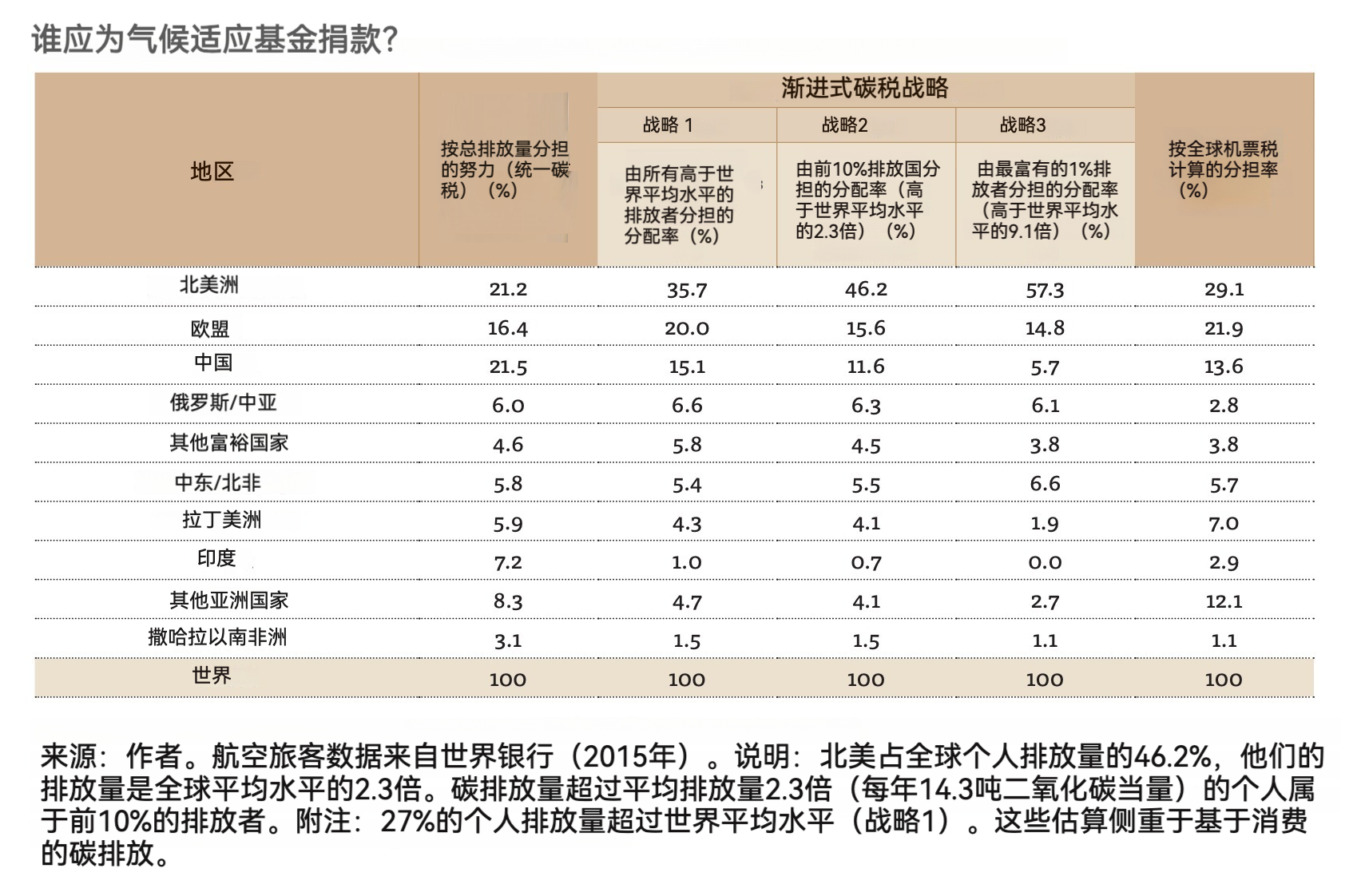

为什么欧洲的工薪阶层(其排放量不高于全球平均水平)应与具有较高消费水平的美国人或新加坡人做出同样的牺牲?为什么新兴市场的百万富翁不被要求做出相应的减排?在黄背心抗议活动之前,尚塞尔和皮凯蒂的研究结果就已经表明,公正转型的问题不能被忽视。虽然欧洲工薪阶层的能源消费远高于发展中经济体的水平,但远低于欧洲精英阶层的消费水平,更不用说与美国或石油输出国组织(OPEC)国家的精英相提并论了。为了解决这类不平等问题,他们提出了一项全球征税方案以针对那些对气候危机负有最大责任的人群——不论是按收入还是其他指标(如飞行里程)来判断。

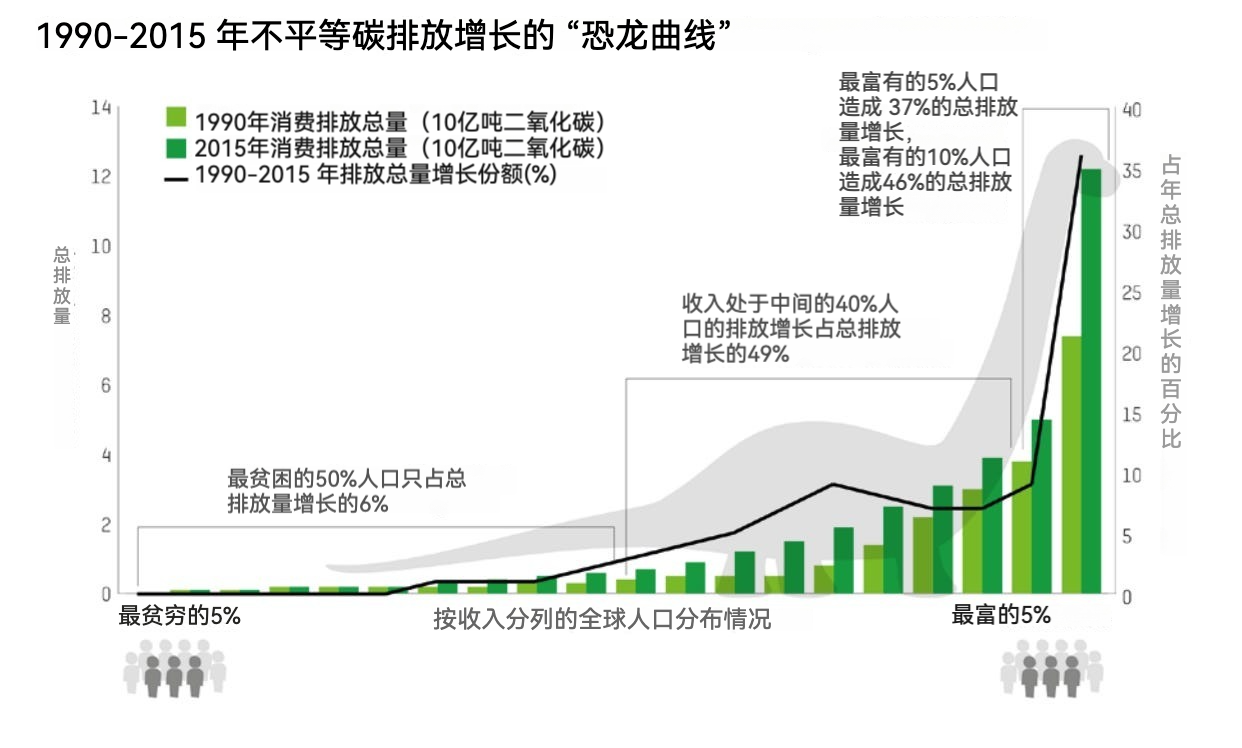

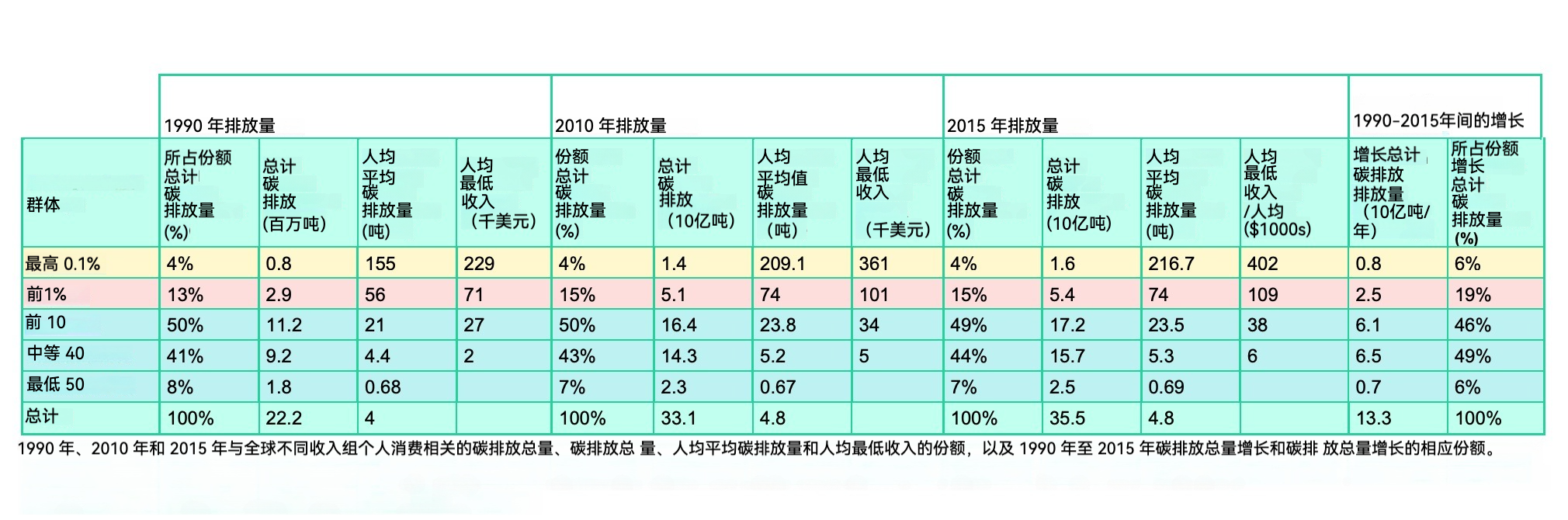

2020年,乐施会(Oxfam)和斯德哥尔摩环境研究所(Stockholm Environment Institute)发布了一项关于全球碳排放不平等的最新研究。他们考察了1990年至2015年的变化,展示了他们称之为“恐龙曲线”的现象。

1990年至2015年间,全球收入曲线上每个部分的碳排放量都有所增加,特别是在曲线的全球中产阶级部分出现了明显激增。但这一图表最引人注目的是全球收入分配中最富有的10%人口的碳排放量激增,而在这一特权群体中,最富有的1%的碳排放量更是急剧增加。

正如乐施会所强调的那样,视“全球人口增长”为气候危机的主要贡献者完全是一种偏见。集中在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲或亚洲贫困地区的人口增长对于全球碳排放平衡的影响微乎其微。即使按可持续发展目标的要求为全球最贫困的十亿人提供基本的电力连接,也不会对碳排放平衡造成较大的变化。关键在于能源消费的总量,而这一总量主要由收入分配中上半部分的人群主导。气候危机的并不是由全球贫困人口的发展愿望所推动的,而是世界上较富裕的一半人口、尤其是最富裕的前10%和前1%人口的不断过度消费所造成的。

在1990年至2015年间增加的碳排放量中,几乎有一半可归因于收入分配中的前10%的群体,这一群体有很大一部分是有幸归入此列的欧洲和北美人口。

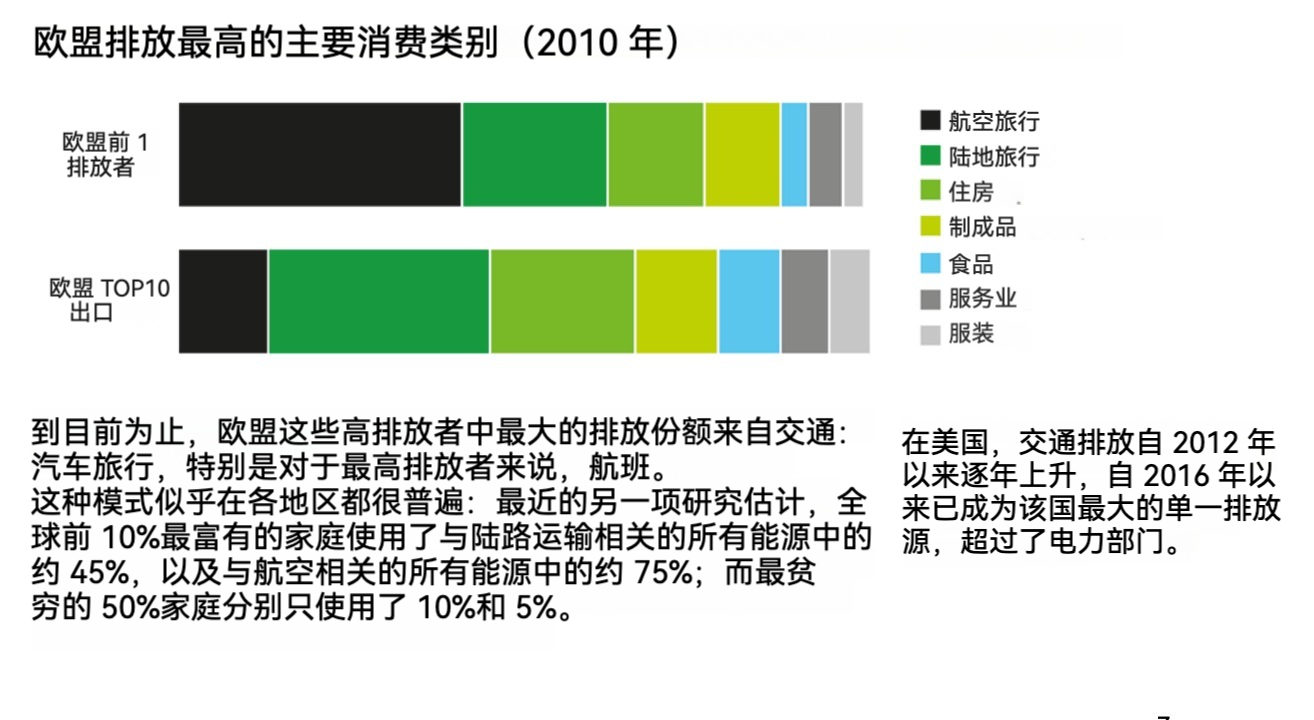

对欧洲消费模式的深入研究显示,高频次的空中旅行是区分最富有的欧洲人和生活在中等收入区间欧洲人的一个显著要素。

如果欧洲想要在减少碳排放方面取得实质性进展,就需要利用所有可用的手段来限制其最富裕公民的频繁飞行。因此,法国和德国都迫切呼吁终止短途航空旅行。

但是,正如乐施会的数据所显示的那样,欧洲并不是1990年后全球碳排放激增的主要驱动力。即便是最富有的欧洲人在这一时期内的碳排总量也仅增加了5%。欧洲的经济增长速度过慢,其税后的收入不平等程度并没有急剧增加,不足以对全球恐龙曲线做出重大贡献。

要了解全球碳排放增长的来源,我们可以结合乐施会关于各收入群体排放份额数据和每个国家在各收入群体中的份额数据来综合考量。

来源:根据斯德哥尔摩环境研究所/乐施会2020的数据计算得出

结果是令人震惊的:1990年至2015年间全球碳排放量的增长中,有一半是由中国造成的。其中三分之二归因于中国的中产阶级,三分之一归因于中国的前10%富裕群体。上述群体无疑是全球碳排放地图上最活跃的。其他重点人群包括中东和北非地区的前10%富裕人口,以及在北美的同类型人群。印度和亚洲其他地区的碳排放增加几乎贡献了整体增长的四分之一,但其增长分布在各个收入阶层。

如果我们要问全球每个地区在各个收入阶层的碳排放增加中贡献了多少时,结论同样惊人。全球收入前1%群体贡献了18.9%的全球碳排放增长,其中由北美贡献的占19%、中东与北非地区居民贡献了27%、而中国居民则贡献了28.2%。表格中某些单元格的负数反映了中国经济增长使其大量人口脱离了全球收入分配最低的50%区间。

来源:根据斯德哥尔摩环境研究所/乐施会2020的数据计算得出

结论是不可避免的:如果要稳定全球碳排放量,那么必须立即改变消费轨迹,尤其是对于北美、阿拉伯世界和亚洲前十分之一收入的家庭。

这涉及到新的生活方式选择。但是,仅从个人选择的角度来切入是不够的。消费者的选择受到市场上提供的商品与服务种类,以及已建成的基础设施所限制。必须由基础设施决策来推动化石燃料消费的根本性转变。

但我们不应只是简单地将个人消费和社会基础设施决策并置起来,我们需要问:谁来做基础设施决策?是谁在国家媒体或社交网络中框定政策选项并塑造公共意见?是谁在立法?谁在治理?是谁在设计技术解决方案?是谁引导大大小小的企业接受脱碳的轨道?

从国家公用事业的管理者到决定向客户推荐新的太阳能解决方案的前瞻性电力承包商,归根到底,推动基础设施发展的正是消费数据中突出的那个群体——收入分配中的前10%的人群。

从这个角度看,个人消费选择与能够影响这些选择的结构性因素之间的区别变得模糊。这两者都是同一少数群体行为的结果。当我们考虑能源转型的另一个面相——融资问题时,这种交织关系变得更引人注意。

未来几十年的核心经济问题是,如何调动资源为大规模的能源投资浪潮提供资金。撇开金融层面的技术问题不谈,能源转型将需要数十万亿美元的清洁能源资产添加到资产负债表中。大多数预测者认为,这些资产最终将主要出现在私人资产负债表上——无论是以可再生能源公用事业的股份形式,还是以家用太阳能阵列、亿万电动车队伍、或是新一代低碳排飞机和货船的方式。通过公共支出融资的那部分资产,在很大程度上将通过公共债务发行融资,其中相当一部分最终将出现在私人资产负债表上。

我们对私人资产负债表了解多少?与收入和消费的分布相比,财富的分配更加集中在富裕人群中。就能源转型的融资而言,金融资产将主要由那些通过其消费占据碳排放增长中不成比例的份额,并通过其决策塑造社会能源基础设施的前10%家庭持有。而且,正如国际能源署(IEA)最近研究明确指出的那样,这也将是一项全球性的工作。如果新兴市场和低收入发展中国家要实现能源转型,大部分转型资金需要由当地承担,通过当地财富持有者的资产负债表进行融资。

这一系列思考在某种程度上是一种同义反复(Tautology)。如果消费模式需要被改变,那么消费者就必须以不同的方式消费。如果我们要决定进行能源转型,那么做决定的人就必须做出决定。如果我们要融资进行能源转型,那么融资的人就必须提供资金。这些事情在概念上是正确的。

如果阐述一种同义反复有助于我们集中注意力于本质问题上,这就不是无意义的工作。在这种情况下,如果它得出的结论是每一组同义反复所指的群体实际上是同一个群体,那么它就更有用了。

如果对消费分配、决策权力和财务能力倾斜性分布的研究都指向同一个方向,这并非偶然。我们所得出的其实是对阶级身份、阶级关系和阶级权力的分析。

当然,从来不缺少关于气候危机与资本主义运行之间联系的研究。有充分的理由认为,与其讨论人类世,不如讨论资本世。但是,这一新词除了笨拙的表述外,还倾向于将分析引向“资本”这一相对抽象的概念。该概念提供的社会学框架的一大亮点是,它关注的是阶级,是人群,是我们自己,而不是“资本主义”。而这篇通讯的读者几乎无人能够置身于其外。

如果要说阶级分析比资本分析更为有形,这并不意味着它更为简单。相反,情况可能更为复杂。在这篇文章中,我故意避免使用任何特定术语。我犹豫使用英文术语“统治阶级(ruling class)”,因为其内涵太过局限,无法涵盖我们此处考虑的广泛群体。而“精英(elites)”或“技术官僚(technocracy)”也是如此。我可能倾向于借用意大利语中“领导阶级(classe dirigente)”的概念。或许,考虑到所有情形,使用德语中的“资产阶级(Bürgertum)”(大致相当于英语中的bourgeois)这一概念,以其有利、有权或有产阶级的广泛意义,是最合适的。

无论我们选择何种术语,我们几乎不可避免地会得出这样的结论:如果要进行能源转型,在当前条件下(这一假设有人可能会质疑),必须由这个社会阶级来实现——同时作为决策者、消费者和投资者。并且这种转变必须在全世界范围内进行。这是全球资产阶级面临的前所未有的挑战。这是一个对该群体的凝聚力和集体智慧提出质疑的挑战——历史告诉我们,即便在最好的时期,这也不能轻易认为是理所当然的。