亚当·图兹:特朗普的胜利与他的反职业经理人阶级政治联盟

从反职业经理人阶级的角度来思考问题是一种简化。但它有助于解释特朗普动员工人阶级选票和商界支持的能力,也有助于解释民主党自以为是的僵化态度。

【编者按】欢迎来到「图说政经Chartbook」。这里是由知名历史学家、哥伦比亚大学教授亚当·图兹(Adam Tooze)主理的Chartbook的中文版,经图兹教授本人授权。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。

本文以职业经理人阶级(PMC)与反职业经理人阶级政治之间的对立为框架,剖析了特朗普支持者联盟的构建逻辑。图兹指出,“反职业经理人阶级”这一政治动员跨越了工人与资本的传统界限,形成了新的社会与政治结盟模式。在两党制日益僵化的美国政治中,反职业经理人阶级的兴起及其后果值得持续关注。

本文英文版发表于2024年11月26日。

作者:亚当·图兹

译者:叶泳妍

责任编辑:高铂宁

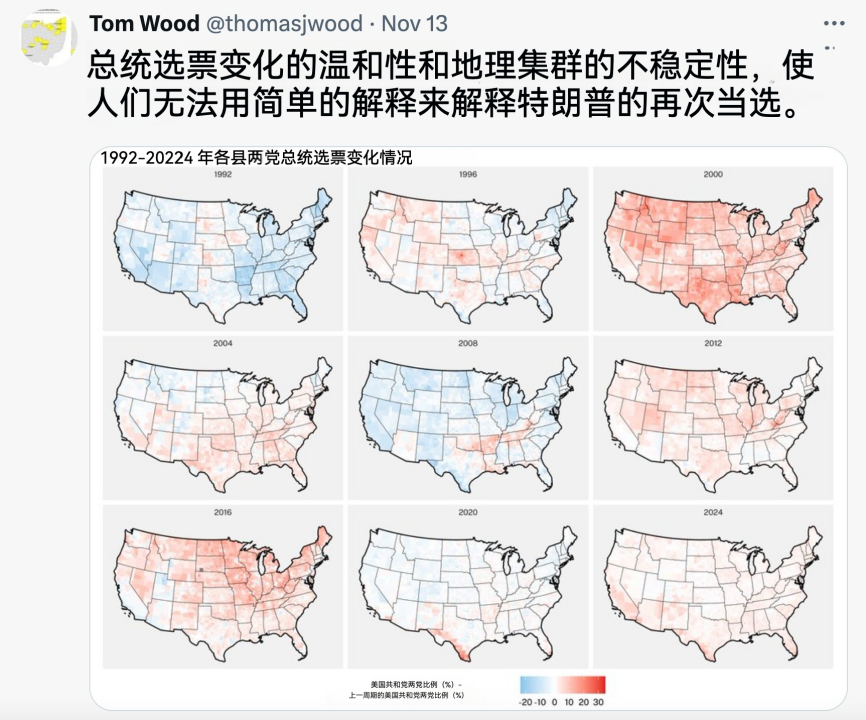

特朗普的胜利并非压倒性的,得票率变化其实并不大。

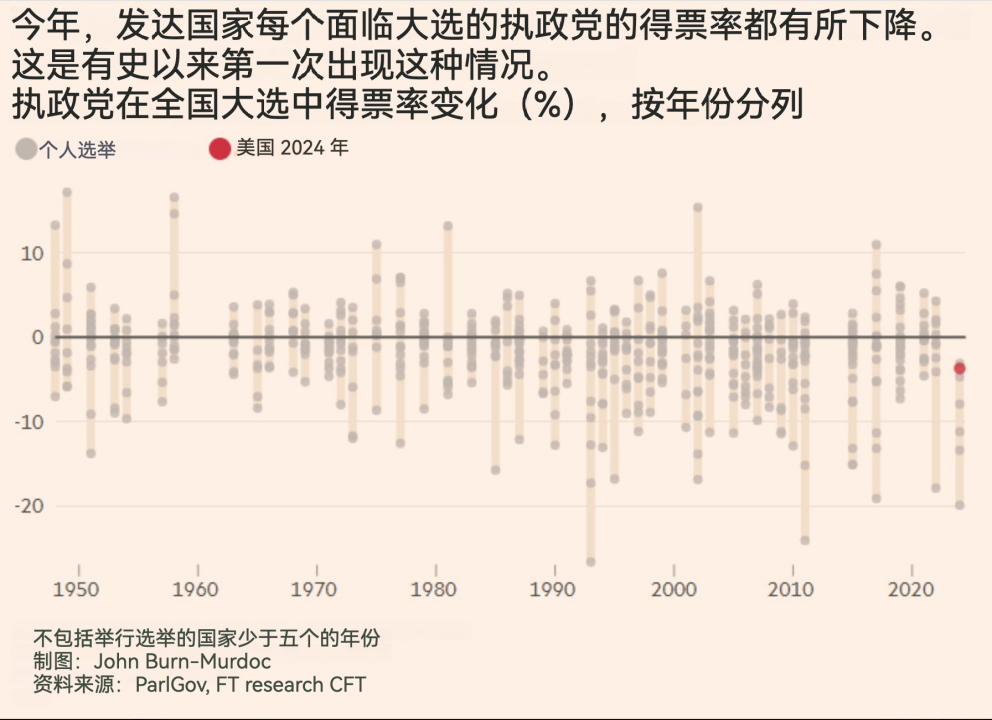

以2024年发达国家选举的标准来看,哈里斯败选对现任者而言是一次微弱的打击——全球最微弱的之一。

当前美国政治的一个基本事实仍然是,古老宪法所确立的两党制几乎将美国一分为二。这些分裂贯穿整个社会,包括工人阶级和商业利益。蒂姆·巴克(Tim Barker)在《新左派评论》(New Left Review)的博客Sidecar中说得非常正确:

“也许最安全的说法是,工人阶级作为一个阶级没有做任何事情。投票结果证明的是解组(dealignment),而不是重组(realignment):10万美元以下的选民基本上分成了两派。”

然而,这并不意味着选举结果没有受到强大的社会力量的影响。这些力量在美国支离破碎、不连贯的阶级体系中划出了几道相当清晰的分界线。如果说“工人-所有者对立(workers v. owners)”的阶级分析无益于理解特朗普的胜利,那么“反职业经理人阶级(Anti-Professional Managerial Class)”的观点可能会更有帮助。

“职业经理人阶级(PMC)”是芭芭拉·艾伦瑞克(Barbara Ehrenreich)和约翰·艾伦瑞克(John Ehrenreich)于1977年创造的术语。该词指的是大批受过大学教育的白领专业人士和管理人员——艾伦瑞克夫妇试图解释他们在现代西方政治中扮演的模糊角色。这群人既不是体力劳动者,也不是生产资料的所有者,在马克思主义的阶级图式中并不占据明确的位置。

因此,怀疑论者不断地质疑“PMC”中的“C”:真的可以说“职业经理人阶级”是一个“阶级”吗?更加耐人寻味的是,假定这个术语有任何价值的话,不论他们同意与否,绝大多数争论“职业经理人阶级”的人——包括“图说政经”的作者和读者——都大致属于这个范畴。

不过下文中的任何讨论都并不基于“职业经理人阶级”作为一个“阶级”的现实性,也即作为一个有组织的工人阶级或资产阶级的现实性,我将在较宽泛的意义上使用这一术语。

我们需要承认的仅仅是,在美国社会中,受过大学教育的人与没有受过大学教育的人之间存在鸿沟;在那些广泛认同高校所教授的“自由主义”价值观的人与那些不认同这些价值观的人之间,也存在鸿沟。这样一种分裂并不一定和其他标记方式绑定在一起,我这里讨论的“阶级政治”是一种更加开放、动态、具有不确定性的实践。

重要的是以下说法的某个版本:在20世纪6、70年代,许多专业人士和管理人员为明显具有进步意义的社会运动做出了贡献。此外,对于绝大多数自诩为进步人士的人来说,这种一致性一直到今天都有着深刻的逻辑。

正如当代最敏锐的观察家之一加布·威南特(Gabe Winant)早在2019年就在《N+1》杂志上指出的那样:

尽管在职业上的自命不凡会带来各种嘲讽和妥协,但专业化的劳动(即职业经理人阶级的劳动)确实蕴含着乌托邦的种子——创造和传播知识、照顾病人或捍卫民主个体的权利和尊严。

然而,同样不可否认的是,在20世纪70年代末和80年代,职业经理人阶级中有权势的大部分与植根于工会运动的传统工人阶级及其左翼政治决裂了。相反,他们支持新自由主义议程,尽管新自由主义对国家进行了无休止的批判,并对市场大加鼓吹,但实际上,新自由主义是职业经理人政治的最新迭代版本。新自由主义是一种管理主义。

其效果是一种双重纠缠(twofold entanglement)。

很大一部分服务和专业工作被市场化和公司化。这使得职业经理人阶级本身变得两极分化,分成了赢家(如高薪的法律专业人士)和输家(如大学兼职教师或红州的公立学校教师)。一些人猜测,职业经理人阶级正在失去其一致性,最终将与工人阶级结成共同利益,这种希望已经持续了半个世纪之久。

与此同时,尽管出现了这种两极分化,主流公共生活和企业生活,从小学和托儿所到大型企业资本主义的指挥中心,都采用了职业经理人阶级中最有发言权的成员所倡导的许多价值观,如包括雪莉·桑德伯格式(Sheryl Sandberg-style)的企业女权主义和无视阶级的多元化平等与包容倡议。

20世纪90年代以来,美国选举的结果是民主党越来越多地与受过大学教育的选民结盟,这种结盟对于妇女和少数族裔而言尤为明显。克林顿夫妇和奥巴马夫妇就是这一联盟的代表人物。

到2008年,这种企业-职业经理人综合体成为左翼和右翼民粹主义具有诱惑性的巨大目标。这些民粹主义将“人民”与精英集团对立起来,而精英集团的代表往往不是寡头或生产资料所有者,而是职业经理人阶级的成员。出乎意料的是,广受讨论的工人阶级选民(尤其是男性)因新的不平等和劣势而引发的怨恨,首先发泄在小学教师和社会工作者(通常是女性)身上,后者与“华府自由派(beltway liberals)”一同被归入右翼民粹主义仇恨的靶心。

(译者注:beltway liberals通常指居住在华盛顿特区及其周边地区的政治自由派人士,他们常被认为是华盛顿政治圈内的主流自由派观点代表)

在美国,右翼分子最讨厌的是各级民主党机构。在欧洲,欧盟及其官僚机构已成为右翼民粹主义的目标。联合国、欧盟和北约等国际和跨国机构受到民粹主义的反职业经理人攻击并非偶然。职业经理人领导的国内技术官僚机构在全球也有相似之处。正如拜登政府所证明的,自由派机构对这些机构的承诺是选择性的,但却是持久的。

2016年特朗普上任和英国脱欧是反职业经理人新政的早期突破。

2016年特朗普冲击引起了民主党精英的反思。拜登政府的主要赌注是努力通过扩大民主党的选举联盟,吸引工会成员和美国工人阶级重返阵营,以应对第一波反职业经理人反抗。这在许多方面都具有讽刺意味。美国工人阶级日益女性化和多元化,这并不是觉醒的职业经理人意识形态的自欺欺人行为。在拜登的领导下,该党争取蓝领生产工人的形象,几乎和后来他们争取受体面的中间派共和党人一样努力。

2020年,当全球新冠疫情展示了特朗普治下严酷且功能失调的现实时,民主党赢回了多数席位。对大多数人,除了对反疫苗者而言,全球新冠疫情是一个“职业经理人时刻”。护士、医生和实验室科学家以及后勤专家和能够让一切重新运转起来的人都很重要。新冠疫情让以职业经理人为主导的民主党出人意料地取得了胜利,这不仅仅仅是巧合。在2008年和2020年的危机中,正是民主党占据国会多数才推动了美国在共和党总统领导下渡过难关。

2024年,选民们希望更快地恢复正常——怨恨集中在“通货膨胀”的激烈讨论中——这时,重新浮出水面的是反职业经理人联盟,特朗普以前所未有的方式集结其支持者。正如巴克正确强调的那样,这跨越了工人与资本之间的界限。但是,一旦我们将反职业经理人阶级的幽灵置于其中,一种结盟模式就会变得清晰起来。

哈里斯是加利福尼亚州的一名技术型黑人女律师,是职业经理人阶级的典型代表。事实证明,她空前地不受拉丁裔男性欢迎,这令人惊讶吗?据《Axios》报道:

在进步人士推动向可再生能源转型之际,新墨西哥州的石油和天然气从业人员中,拉美裔占46%。……接近三分之一的建筑工人是拉丁裔,25-29岁的拉丁裔男性中只有20% 拥有大学学位。共和党在默认情况下获得了优势。但是,特朗普的关税和大规模驱逐可能会伤害在美国出生的拉美裔并造成反弹。

同样,没有接受过大学教育的白人女性也明显更支持特朗普而不是哈里斯,就和就像她们此前支持特朗普胜过克林顿和拜登一样。尽管动机无疑是复杂的,但这在很大程度上肯定是一种有意识的投票行为,反对“主流的”职业经理人对女性和女权主义身份的构建,这种构建排除了任何女性支持像特朗普这样的男性的可能。

追溯到职业经理人阶级最初形成的18、19世纪,他们的一个显著特点就是崇尚开明的宗教形式。随着时间的推移,这种宗教信仰逐渐变成了彻头彻尾的世俗主义。在今天的美国大学里,信仰虔诚的福音派基督徒是极为罕见的少数群体。

当职业经理人评论员们摸不着头脑,想不明白认真对待自己宗教的人怎么会投票给特朗普时,他们低估了美国宗教人士所合理认为的自己正身处其中的长期斗争,以及在这场斗争中扮演的角色。这场斗争的对手并没有被设定为像特朗普这样的普通“罪人”,而是更为强大的自由主义现代性这样的庞然巨物。

据《盐湖论坛报》(Salt Lake Tribune)报道:

CNN和其他新闻机构的出口民调数据显示,72%的白人新教徒和61%的白人天主教徒表示他们投票支持特朗普。在白人选民中,81%被认定为重生派或福音派的人支持特朗普,高于2020年的76%,与2016年的80%相近。

对于商界人士来说,职业经理人阶级代表的是国家监管的危险倾向。这可能意味着过度的监管,或者倾向于坚持改革,这些改革可能挑战根深蒂固且利润丰厚的部门利益。

在商业阶层中,我们可以有把握地认为,美国的贵族——汽车经销商、建筑承包商等的所有者,即典型的小资产阶级——在很大程度上支持特朗普。他们对从高额收入中缴纳的税款深恶痛绝。他们鄙视一般的法规,但对那些有助于巩固受保护地位的法规(例如汽车经销权或财产权)却紧抓不放。

中型科技公司硅谷亿万富翁支持特朗普,因为平台巨头青睐民主党提供的企业自由主义综合方案。

在金融领域,对冲基金和私募基金倾向于特朗普,这些公司以其前卫、激进的企业风格而自豪。相比之下,大银行里那些企业领导层和专业员工则倾向于民主党,毕竟,你怎么能投票支持或捐款给一个因被判有罪而无资格担任企业高级管理职位的候选人?

化石燃料利益集团倾向于特朗普,因为他推崇石油和天然气生产。但这不仅仅是一个利润计算问题,也是社会学和管理文化问题。你可以触摸到石油,可以闻到天然气的味道;相比之下,没有什么问题比气候变化和一般环境政策更抽象,更典型地属于“职业经理人阶级”了。

需要说明的是,这些排列并不是固定的或给定的,关联链在某种程度上是任意的。有工人阶级的女权主义和反种族主义者,有自由派的对冲基金,这里的关键在于一种反职业经理人阶级政治,这种政治不是给定的,也不是简单地依赖于经验事实,而是通过话语方式形成和制造。为此,克林顿和哈里斯的形象再理想不过了。

毫无疑问,从反职业经理人阶级的角度来思考问题是一种简化。但它为我们提供了超越解组-重组二分法(realignment-dealignment dichotomy)的机会。它有助于解释特朗普动员工人阶级选票和商界支持的能力,也有助于解释民主党自以为是的僵化态度。

职业经理人阶级-民主党人的致命弱点是,他们幻想在自己的圈子(姑且以《纽约时报》周末版为代表)之外别无他物,只有无知和罪恶。

相比之下,特朗普阵营的主要错误在于,他们认为现代世界的运转可以离开职业经理人阶级提供的专业知识、纪律和劳动——与自由派职业经理人精英的狭隘思想一样,这是现实主义的失败。

对关怀、钻研、教育、管理、制度化的尊重不仅仅是有吸引力的价值观,正如威南特提醒我们的那样,任何进步的政治都不能否认对这些价值观的投资。在复杂的现代社会中,它们是功能性的必需品。特朗普和马斯克等人对公务员制度等职业经理人角色的言辞,对美国国立卫生研究院(NIH)或美联储等机构的蔑视,都表明他们对维系现代社会的因素存在灾难性的误解。这种态度若非如此危险,简直滑稽至极。令人吃惊的是,右翼的反职业经理人阶级怀疑论现在甚至延伸到了军队指挥系统和联邦调查局高层的合法性。

正如亚历克斯·布朗齐尼·文德(Alex Bronzini-Vender)所说,民主党最近需要一场 “世界历史性灾难”来为其“政治命运”注入活力,这的确是一种“黑暗的逻辑”,但这一事实是以两党各自组织的联盟为基础的。危机可以造就“职业经理人阶级时刻”,而迄今为止,我们是幸运的。在2008年和2020年,民主党的老将——佩洛西、舒默等人——提供了必要的国会多数席位,让失败的共和党总统得以应对。美国还没有经历过共和党完全控制华盛顿时应对危机的局面。

从“克林顿-特朗普-拜登-哈里斯-特朗普”的顺序来看,显而易见的是,民主党的方案本身越来越成为危机的驱动力。它无法提供可靠的选举胜利。当民主党掌握权力时,对逝去的霸权时代和美国全球主义的怀念与追思——20世纪职业经理人阶级的典型产物——往往会以咄咄逼人的美国领导权诉求和死灰复燃的新保守主义修正主义的形式加速危机的爆发。拜登政府将特朗普、气候和中国视为对其美国命运愿景的三重威胁,这并非没有道理。

在特朗普的第一任期内,试图与现状决裂的举措被既得利益和当时的实际需求所缓和。当时的政府继承了一个有大量闲置资金的经济体和相对平静的地缘政治环境。在 2020年以前,几乎不需要进行复杂的权衡。然而随着新冠疫情爆发,特朗普政府和国会中的共和党人迅速分崩离析。

本届特朗普政府的实际面貌如何还有待观察,但今天的环境已复杂得多,对特朗普政府的反职业经理人阶级政治理念也将是更严峻的考验。